[항일의 성좌] 여학생 항일비밀결사 ‘적광회(赤光會)’의 리더 임부득(任富得, 1911~1987) 게시기간 : 2025-11-26 07:00부터 2030-12-24 21:21까지 등록일 : 2025-11-24 15:34

재단법인 한국학호남진흥원

항일의 성좌

|

||||||||

|

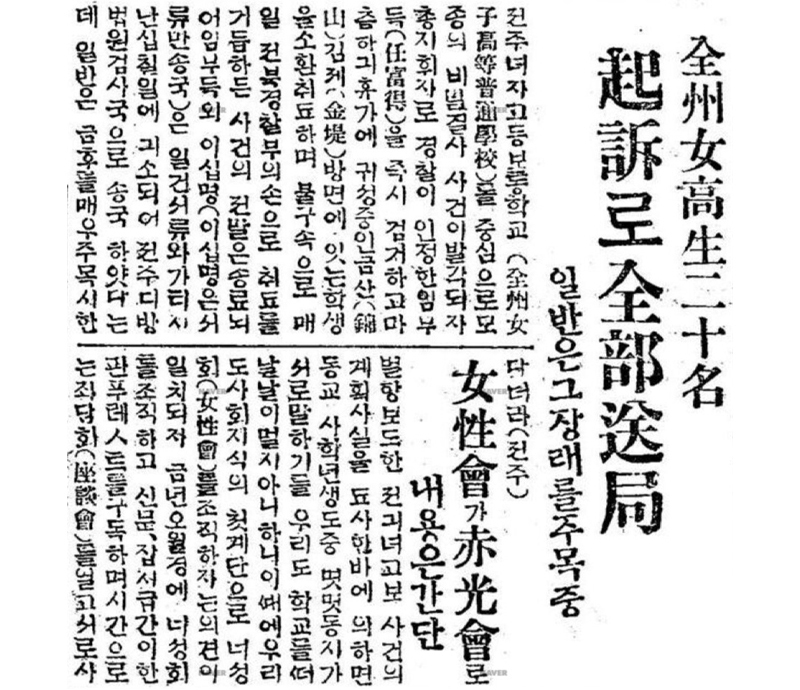

1920년대 선구적 여학생 항일비밀결사 적광회와 임부득 1926년 6.10만세운동 이후 전국 각지의 학교에서는 ‘독서회(讀書會)’ 형태의 비밀결사가 속속 조직되었다. 이들 중 사회주의계열의 것이 상당수였으며, 대부분이 남학생 조직이었다. 1929년 6월 임부득이 주도하여 결성한 전주여자고등보통학교 적광회(赤光會)는 그 명칭에서 보듯이 사회주의계열이었으며, 시기적으로도 선구적인 것이었다. 하지만 적광회는 결성 1달만인 7월 경찰에 적발되어 와해되었으며, 주도자인 임부득은 퇴학처분을 받은 것은 물론 징역 1년의 옥고를 치렀다. 그리고 출옥 이후에도 그는 계속 남편과 함께 사회운동에 참여하면서 투옥을 거듭했다. 임부득에 대한 선행연구는 최근 한 편이 발표된 정도(김민경, 「1920~1930년대 임부득의 사회주의 수용과 조직 활동」, 『한국독립운동사연구』 91, 2025)이기에, 그는 여전히 일반인들에게 낯선 인물이다. 1920~30년대 전주는 물론 전북에서 괄목할 만한 활동을 벌인 항일투사 중 한 명인 임부득, 오늘은 그에 대해 살펴보자. 전주고등여학교 입학, 전주여자고등보통학교 전학, 그리고 결혼 임부득은 1911년 7월 16일 전라북도 김제군 성덕면 묘라리에서 출생했다. 만경공립보통학교를 졸업한 그는 1926년 일본인 여학교인 전주고등여학교로 진학했는데, 당시 조선인 학생은 2명뿐이었다고 한다. 그의 집안이 제법 유복했음을 짐작케 한다. 그는 1927년 전주고등보통학교에 다니는 오빠 임휘영이 건네 준 사회과학 서적을 읽고 사회주의에 관심을 갖게 되었으며, 같은해 만경공보에서 열린 친목회 발기인으로 참여했다. 회원들은 타지에서 유학하던 학생들이었다. 이어 1928년 그는 조선인 여학교인 전주여자고등보통학교로 전학했고, 같은해 만경공보 동창회가 주최한 정기대회 학술강연에서 연사로 나서 “현대 여성의 지위”에 대해 강연했다. 이처럼 그는 사회주의와 여성해방에 관심을 갖고 있었으며, 오빠 임휘영과 그 친구인 김철주의 영향을 많이 받았다. 임휘영은 1917~1923년 만경공보에서 수학했으며, 1919년 3·1운동에도 참여했다고 한다. 1923년 전주고보에 입학했으나 2학년 재학 중인 1926년 6월 일본인 교장을 배척하려는 동맹휴학을 주도하다 7월 ‘동맹폭행(同盟暴行)’을 이유로 퇴학처분을 받았다. 이어 그는 전주지방법원에서 징역 6월에 집행유예 1년, 대구복심법원에서 징역 8월에 집행유예 2년을 선고받았다. 이후 그는 만경청년회에서 활동하는 한편 1928년 창립된 만경독서구락부의 유학생부장으로 활동했다. 다시 서울로 이주한 그는 1929년 6월 경찰에 체포되었는데, 당시 만경청년회 집행위원이었다. 임휘영과 전주고보 동기동창인 김철주도 1926년 동맹휴학 때 김철주와 함께 퇴학처분을 받았다. 이후 전북청년연맹 상무이던 1929년 3월 전주에서 체포되어 서울로 호송되고 5월 검찰에 송치되었으며, 전북공산당사건에 연루되었다가 1930년 12월 석방되었다. 임부득은 4학년 재학생임에도 1929년 봄 김철주와 결혼했다. 하지만 3월 남편에 이어 6월 오빠가 경찰에 체포되어 수감되면서 무원고립의 처지에 놓였다. 그럼에도 그는 좌절하지 않고 오히려 전주여고보에 비밀결사 독서회를 결성하면서 학생운동을 펼치기 시작했다. 적성회의 결성과 활동 남편과 생 이별을 하게 된 임부득은 1929년 6월, 전주 완산정 청학루 부근에서 4학년생들과 함께 사회과학 연구를 위한 비밀결사 독서회를 조직했다. 이들은 사회과학 서적과 신문·잡지를 읽고 세미나 형식의 토론회를 열었으며, 이어 독서회에 ‘적광회’란 명칭을 붙였다. 이어 그는 2학년생과 3학년생들도 포섭하여 회원이 24명에 이르렀고, 학년별로 ‘반회(班會)’를 조직했다. 적광회 대표는 임부득, 4학년 반회 대표는 백월주, 3학년 반회 대표는 이정애, 2학년 반회 대표는 서경순이었으며, 산하에 조직선전부·재정부·정보부·교우부·스포츠부·교양부 등을 설치했다. 하기방학이 가까워지자 이들은 각자 귀향하여 농촌계몽운동을 전개하고 연2회 『전여고보 뉴쓰』를 제작하기로 계획했다. 이에 대해서는 다음 기사가 참조된다. … 녀고보 늬유쓰 내용에는 식민디교육에 대한 장문의 사설을 비롯하야 아래와 가튼 론문이 게재되엇다더라.

一. 3·1운동의 유래와 吾人의 취할 바 금후의 태도 一. 하기방학을 앞헤 두고 우리의 진용을 정비하자 一. 전주고등보통학교 맹휴사건에 대하야 一. 북만조선인 압박에 대하야 一. 北村 교장 배척에 대하야(『조선일보』 1929.07.31. 「여학생班이 중심되어 사상선전과 비밀결사」) 위의 내용을 보면 ‘사회주의’보다는 ‘민족주의’ 성향이 더 짙게 드러난다. 특히 전주여고보와 전주고녀 교장을 겸직하고 있던 기타무라[北村倉之助]에 대한 반감이 컸음도 짐작케 하며, 하기방학을 이용하여 진용을 정비하려 했음도 엿보인다. 하지만 적광회는 결성한 지 불과 한 달만인 7월 경찰에 그 조직이 적발되었다. 회원들이 전주극장에서 『전여고보 뉴쓰』를 살포하다가 발각되었다고 보도되었지만 판결문에는 그같은 내용이 보이지 않으며, 그랬을 가능성도 없다. 결성된 지 겨우 한 달 남짓한 비밀결사가 ‘전여고보’라 적힌 『뉴쓰』를 일반에게 배포한다는 것은 상상하기 어렵기 때문이다.

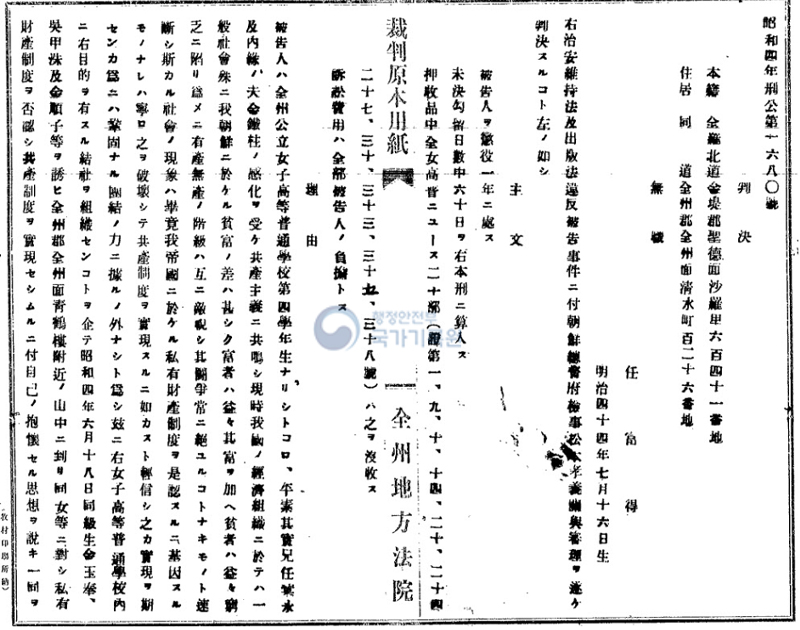

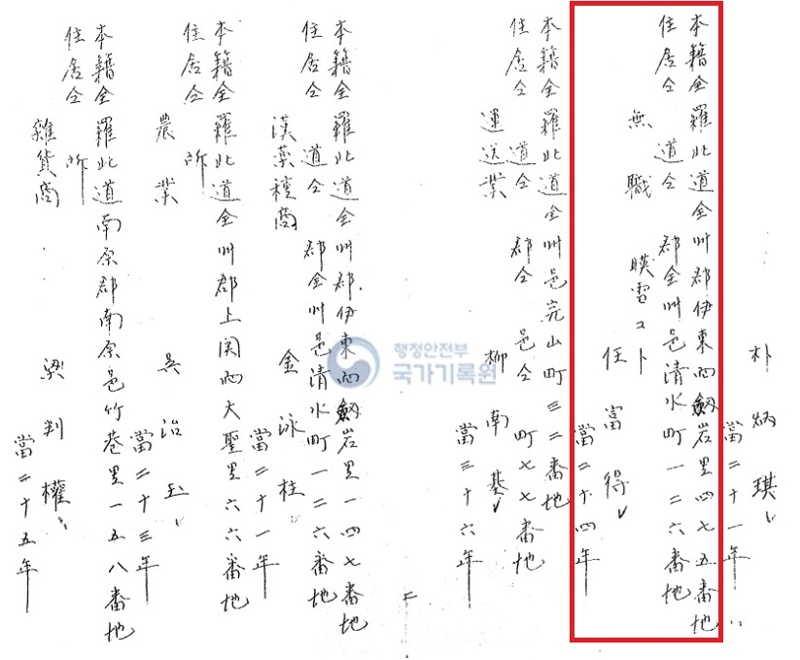

적광회의 와해와 회원들의 퇴학, 투옥, 공판 존속 기간이 워낙 짧았기에 적광회의 활동은 미처 본 궤도에 오르지 못했다. 판결문에 따르면 결성 이후 약 한 달간 임부득·박보배·송남룡·이정애 등의 집에서 5회 회합했다. 비록 임부득은 법정에서 “사유재산을 부인한 것이 아니며 결코 공산주의를 표방한 것이 아니라는 전제하에 학생인 만큼 모든 지식을 연구할 목적으로 단체를 조직하야 매월 1회씩 논문을 작성하야 일반회원이 비판하자든 것이라고 공소사실을 부인”했지만, 사회주의계열의 독서회가 대부분 그렇듯이 적광회 역시 사회주의학습이 우선이었다. 8월 4학년 임부득 외 8인, 3학년 박보배 외 4인, 2학년 서경순 외 6인이 치안유지법 위반과 출판법 위반으로 전북경찰부 고등과에서 전주지방법원 검사국으로 송치되었으며, 『뉴쓰』의 작성자는 ‘조선공산당사건’ 관계자인 윤규섭으로 밝혀졌다. 학교측에서는 불구속 학생과 학부모를 불러 시말서를 받고 주의를 당부했으며, 2학년 서경순, 3학년 박보배·이정애·이사재, 4학년 임부득·김옥봉·백월주 등 7명에게 퇴학처분을 내렸다. 사건이 발생하자 신간회 전주지회에서는 8월 임시대회를 개최코자 집회계를 경찰에 제출했으나 불허되었고, 근우회 중앙상무집행위원회에서도 적광회사건의 진상을 조사하여 1주일 이내에 보고하도록 지시하는 한편 퇴학처분의 철회를 학교측에 요청했다. 이에 경찰은 9월 근우회 본부 집행위원장 정칠성과 위원 허정숙을 호출하여 검속 3일의 처분을 내렸으며, 10월 신간회 전주지회는 월례회를 개최하려 했으나 경찰의 불허로 무산되었다. 9월 회원들 중 임부득만 예심에 회부되었으며, 다른 학생과 학부형들은 서약서를 내고 기소유예 처분을 받았다. 1930년 1월 예심이 종결되고 임부득은 공판에 회부되어 3월 징역 1년을 선고받았다. 공소하라는 시부모의 간곡한 권유에도 불구하고 그는 공소를 포기했으며, 전주형무소에서 광주형무소로 이송되었다가 다시 전주형무소로 이감되어 복역하고 1931년 1월 출옥했다.

출옥 후 임부득은 남편과 함께 전북 조선공산당 재건운동에 나섰다가 1931년 3월 남편 및 시동생 김영주, 류남기 등과 함께 다시 경찰에 체포되었다. 3월 1일을 앞둔 일종의 예비검속이었던 것으로 보이며, 전주경찰서 유치장에 수감되었다가 5월 석방되었다. 이어 부부는 동지들을 만나 전북의 사회주의운동의 통일을 위해 3인 1조의 야체이카를 조직했고, 부부는 제1반에 편성되어 활동했다. 1932년 2월 임부득은 시동생과 함께 다시 경찰에 체포되었으며, 남편도 3월 검거되었다. 5월 임부득은 전주경찰서에서 전주지방법원 검사국으로 송치되었다가 무혐의로 석방되었으며, 1933년 3월 이른바 ‘전북교원사건’에 연루되어 다시 체포되었다. 이번에도 무혐의로 석방된 그는 1934년 초 다시 경찰에 검거되었다가 5월 일시 석방되었으나 6월 전주지방법원 검사국에 송치되었다. 그는 12월 열린 공판에서 징역 1년을 선고받아 다시 전주형무소에서 옥고를 치르고 1935년 12월 만기출옥했다.

적광회 회원들의 이후 동향 다른 적광회 회원들의 이후 동향을 살펴보면 다음과 같다. 박동례는 1931년 전주여고보를 졸업하고 경성사범학교에 입학했다. 박병옥은 남편 김일수와 함께 “모종 비사사건에 연루”되어 1933년 2월 검속되었다가 7월 석방되었다. 서경순은 1931년 일본 모지시[門司市] 진제이고등여학교[鎭西高等女學校] 재학 중 귀향하여 문서살포혐의로 체포되었다가 증거불충분으로 석방되었다. 신복림은 1931년 전주여고보를 졸업하고 1933년 익산군 용안보통학교 교사로 부임했다. 유부흥은 1930년 1월 광주학생운동에 참여했다가 퇴학처분을 받고 1931년 서울 중앙보육학교에 입학해서 1933년 졸업했으며, 1966년 전주여고 개교 40주년을 맞아 명예졸업장을 받았다. 오계현도 1966년 전주여고 개교 40주년을 맞아 명예졸업장을 받았다. 최명순은 1933년 ‘전북교원적색사건’에 연루되어 수감되었다가 1933년 11월 석방되었다. ‘성좌(星座)’에 오르지 못했어도 밝게 빛나는 별들 적광회는 1920년대 사회주의계열의 여학생 비밀결사로는 매우 선구적인 것이었다. 이보다 앞선 사례로 1928년 11월 결성된 광주여자고등보통학교의 소녀회가 있으나, 그 조직이 일제에 발각된 것은 1929년 11월 광주학생운동 직후이니 그 이전에 알려진 것으로는 적광회가 최초로 보인다. 그 때문에 언론에서는 “조선여성운동이 있은 후 처음으로 비밀결사를 조직”이라고 보도하기도 했다. 이들 부부는 해방 후 조용히 살았다고 한다. 일제강점기 사회주의운동에 몸담았던 것이 곧 ‘빨갱이’로 낙인찍히던 시절, 혹시라도 자신들은 물론 후손들에게도 피해가 갈까 하는 우려에서였을 것이다. 운동계열과 무관하게 이들은 소신과 신념을 굽히지 않고 민족과 민중을 위해 치열하게 살았다. 비록 독립유공자로 인정받지 못했다 해서 이들의 생애와 활동이 과소평가될 이유는 없다. ‘독립유공자’라는 ‘제도권 성좌(星座)’에 오르지 못한다고 해서 그 별들의 밝기까지 흐려지는 것은 아니기 때문이다.

글쓴이 한규무 광주대학교 교수 |

||||||||

Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. |

||||||||

| · 우리 원 홈페이지에 ' 회원가입 ' 및 ' 메일링 서비스 신청하기 ' 메뉴를 통하여 신청한 분은 모두 호남학산책을 받아보실 수 있습니다. · 호남학산책을 개인 블로그 등에 전재할 경우 반드시 ' 출처 '를 밝혀 주시기 바랍니다. |

||||||||

로그인

로그인 회원가입

회원가입