[호남근대시문학] 가을보다 먼저 오고 무등차의 향기 남은 게시기간 : 2025-11-25 07:00부터 2030-12-23 21:21까지 등록일 : 2025-11-21 14:32

재단법인 한국학호남진흥원

호남 근현대 시문학

|

|||||||||

|

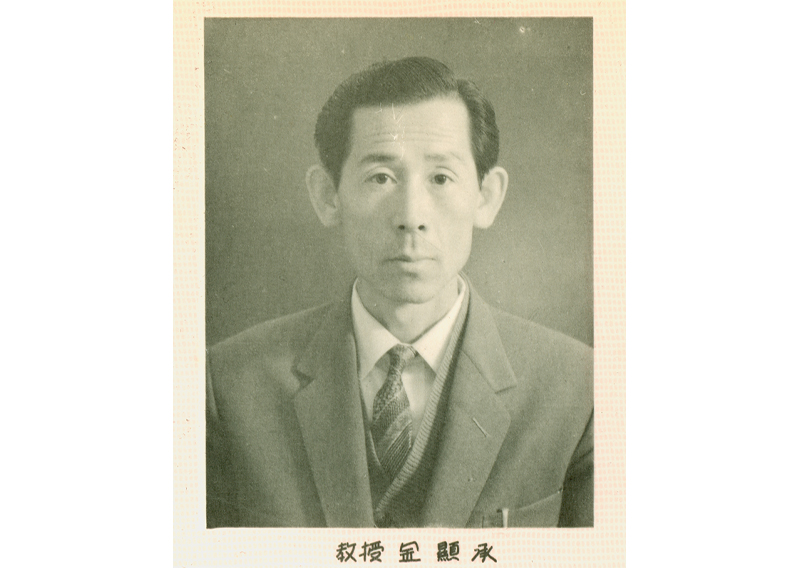

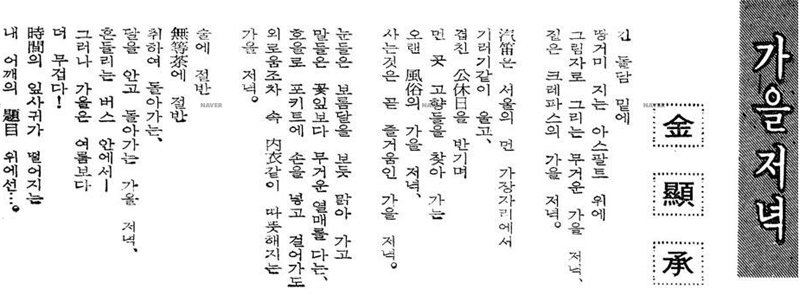

1. 가을로 마중 나온 해마다 가을과 함께, 아니 가을보다 먼저 가을을 마중하는 이가 있다. 그는 양림동과 조선대학교의 플라타너스 가로수 사잇길을 너울너울 춤추는 넓은 잎새를 물들이며 온다. 전주 최초의 기독교 신자인 증조모와 조모, 호남 출신 최초의 목사인 김창국의 아들로 태어난 시인 김현승은 “나의 시의 내용은 김기림류의 문명 비평도 아니고 또 그 형식에 있어 김광균과 같은 철저한 ‘이마지스트’도 아니다. 정지용과 같은 순수감상의 세계도 아니다. 나의 시는 기독교에 대한 긍정과 회의로 복잡하게 얽힌 관념의 세계를 풍토로 삼고 있다.”1)고 고백할 만큼 기독교와 분리될 수 없는 시인이지만 꼭 가을과 함께 온다. 그를 마중하지 않아도 거르지 않고 가을 속으로 가을보다 먼저 걸어 온다. 두 손을 모아 기도하면서 온다. 그것도 그럴 것이 그는 아버지 김창국이 평양 신학교에 재학 중이던 때 평양에서 태어나 아버지의 부임지인 제주에서 유년기를 보내다가 1922년 7월 16일 광주의 금정교회 목사로 부임하여 양림교회에서 25년을 재직한 아버지를 따라 광주에 정착한 후 시인의 길을 걸었기 때문이다. 김현승의 어머니 양응도 또한 광주 초대 YWCA 회장을 지냈고 형 김현창도 평양 숭실전문을 거쳐 평양 신학교를 졸업한 뒤 목사가 되었다. 이렇게 기독교와 분리될 수 없는 가정환경에서 태어나고 자란 그는 광주광역시 남구 양림동 78번지를 본적으로 두고, 양림동 90번지에서 살았기에 양림동과 조선대 플라타너스 사잇길을 걸어서 기도로 오는 것이다.

2. 기도의 시간을 지나 가을에는

기도하게 하소서······ 낙엽들이 지는 때를 기다려 내게 주신 겸허한 母國語로 나를 채우소서 가을에는 사랑하게 하소서······ 오직 한 사람을 택하게 하소서, 가장 아름다운 열매를 위하여 이 비옥한 시간을 가꾸게 하소서. 가을에는 호올로 있게 하소서······ 나의 영혼, 굽이치는 바다와 白合의 골짜기를 지나, 마른 나뭇가지 위에 다다른 까마귀같이. - 「 가을의 기도」 전문 시인에게 가을은 사색과 고독 속에서 겸허로 지난날을 돌아보며 ‘기도’하는 시간이자 ‘사랑’을 완성하는 시간이며 ‘호올로’ 있는 시간이다. 가을은 지상적인 가치가 사라져가는 계절이면서 동시에 사라짐 속에서 진정한 가치가 드러나는 시간이다. 그것이 인간이 지닌 지상의 한계는 가을의 현상 속에 숨은 본질인 ‘열매’를 맺게 한다. 시에서 꽃이 지고 나서야 태어난 순수한 것은 열매를 맺는 기도의 시간이다. 이것은 시인의 겸허와 성찰이며, ‘가장 아름다운 열매’는 신의 인간에 대한 구체적인 사랑이다. ‘오직 한 사람’과의 사랑은 인간 본질의 순수성과 대면이자 동시에 신과의 지극한 대화다. 김현승에게 시는 지상의 욕심과 욕망을 벗고 자유로운 영혼으로 신을 대면하기 위한 소망으로 ‘굽이치는 바다’와 ‘백합의 골짜기’를 걸어온 순결한 길이다. ‘굽이치는 바다’와 ‘마른 나뭇가지 위의 까마귀’를 잇는, 눈으로 볼 수 없는 영혼과 교감하며 그 길 끝에서 신과 마주한 자아는 시정신의 한 극점이다. 극점에서 한 마리의 새를 만난다. 영혼의 새.

(중 략) 내가 十二月의 빈들에 가늘게 서면, 나의 마른 나뭇가지에 앉아 굳은 책임에 뿌리 박힌 나의 나뭇가지에 호올로 앉아, 저무는 하늘이라도 하늘이라도 멀뚱거리다가, 벽에 부딪쳐 아, 네 영혼의 흙벽이라도 물고 있는 소리로, 까아욱- 깍- - 「겨울 까마귀」 부분 ‘영혼의 새’인 까마귀는 현세의 물질적 행복보다는 구도의 삶을 성취한 자를 상징한다. ‘마른 나뭇가지에 호올로 앉아’ 있는 까마귀는 시인의 고독한 영혼과 만나 지상에서의 유한한 삶이 다해갈수록 영원한 세계에 닿고자 한다. 겨울 들판에서 자주 볼 수 있고 우리 민족의 의식 속에 흉조로 사람에게 피해를 주는 새로 인식되어 있으나 김현승의 시에 등장하는 ‘까마귀’는 ‘비가’의 주인공이며 ‘표백’의 상징이다. 유한한 존재와 존재의 구원, 그 사이를 잇는 시인의 분신이다. 천상계와 지상계를 이어주는 초월적 영혼의 소유자가 까마귀인 것. 나는 20대부터 이 까마귀를 나의 시의 소재로 즐겨 썼고 지금도 나의 스크랩북에 오려 붙여 놓은 것을 잘 간직하고 있다. 그 때 나는 까마귀를 하늘의 유랑시인이라는 이미지로 표현하거나 또는 침묵의 새라고 표현하였다. 근래에도 「산까마귀 울음소리」라는 시에서 까마귀를 소재로 하여 인간의 고독을 형상화하기도 하였다. 인간의 고독과 인간들의 천형을 자기 한 몸에 그 빛깔과 그 소리로 집중하여 형상화한 듯한 새라고 나의 마음의 눈에는 보였기 때문이다. (중략) 모든 빛깔을 억누른 검은 빛깔로 저 자신을 두르고, 기쁨과 슬픔을 초월한 거친 소리로 울고 가는 광야의 시인, 저 까마귀의 소리를 귀 기울여 들어보라!2)

김현승의 ‘까마귀’는 천상과 지상을 연결하는 영혼의 새, 영혼의 구도자이며 시인 자신, 바로 광야의 시인이다. 신과 뗄 수 없는 관계였던 김현승은 그래서 완전한 신성에 이르는 도정을 시에서 실현코자 했다. 따라서 김현승의 가을은 서양적이며 기독교적이고 철저한 구도와 구원을 향한 내면의 깊은 샘물에서 품어 올리는 간절한 기도문이다. 3. 흠토 티도 없는 세계를 만나 김현승은 기독교 신앙 속에서 살았다. 그는 천상을 향한 철저한 구도자의 자세를 견지했고 시 세계도 대개 종교와 고독의 세계를 담고 있다. 그는 등한히 하였던 인간의 내면세계로 눈길을 돌려 자연에만 머물렀던 시선은 내면적인 세계로 향했다. 「눈물」이 대표적이다. 더러는

沃土에 떨어지는 작은 생명이고저······ 흠도 티도 금가지 않은 나의 全體는 오지 이것뿐! 더욱 값진 것으로 드리라 하올 제 나의 가장 나아중 지니인 것도 다만 이뿐! 아름다운 나무의 꽃이 시듦을 보시고 열매를 맺게 하신 당신은 나의 웃음을 만드신 후에 새로이 나의 눈물을 지어 주시다. - 「눈물」 전문

생명에 대한 순결의 표상으로 ‘나의 전체’, ‘가장 나아중 지니인 것’으로서 눈물은 종교적 성소에 이르는 외롭고 고통스러웠던 순간이다. 그것은 사랑하는 아들을 잃은 비통과 애끊는 슬픔의 결정이며 신과 일치를 이룬 순간이다. ‘흠도 티도’ 금가지 않은 ‘눈물’은 ‘웃음’ 뒤에 만들어 준 존재에 대한 절대적인 복종의 서약이다. 잠깐 기독교에 회의하기도 했지만 그럴수록 더 신과 가까웠다. 꿈을 아느냐 네게 물으면

푸라타너스, 너의 머리는 어느덧 파아란 하늘에 젖어 있다. 너는 사모할 줄 모르나, 푸라타너스, 너는 네게 있는 것으로 그늘을 늘인다. 먼 길에 올 제, 홀로 되어 외로울 제, 푸라타너스, 너는 그 길을 나와 같이 걸었다. 이제 너의 뿌리 깊이 니의 영혼을 불어넣고 가도 좋으련만, 푸라타너스, 나는 너와 함께 神이 아니다! 수고론 우리의 길이 다하는 어느 날, 푸라타너스, 너를 맞아줄 검은 흙이 먼 곳에 따로이 있느냐? 나는 오직 너를 지켜 네 이웃이 되고 싶을 뿐 그곳은 아름다운 별과 나의 사랑하는 窓이 열린 길이다. - 「푸라타너스」 전문 그래서 ‘나’와 ‘나무’가 교감하고 모두 죽음 앞에서는 똑같은 존재라는 자각에 이른다. 그것이 ‘검은 흙’으로 표상된 죽음 앞에서도 ‘아름다운 별’과 ‘창이 열린 길’로 나아가기를 소망한다. 신의 피조물인 ‘푸라타너스’와 ‘나’는 가로수 길을 지키고 있는 동행자로 푸라타너스가 있는 ‘길’에는 어김없이 ‘나’가 있다. 이를 통해서 신에게 다가감으로써 “가을마다 기도가 있었고 그 기도에 리듬을 붙이면 시”3)가 되었던, 그리고 “가을에는 영혼이 성장”4)한 그였다. 그래서 그는 차돌보다 더 차갑게 호올로 고독 속에서 시대에 편승하지 않는 시인으로 가을과 함께 가을보다 먼저 가을을 마중하고 있다. 4. 무등차의 향기를 남기다

시인 김현승은 일제 강점기와 해방공간, 해방 이후의 혼란한 시대에 신앙과 양심, 고독의 시정신을 바탕으로 인간존재의 본질을 탐구했다. 자연을 노래하는데 주저함이 없었고 특히 가을을 가을보다 먼저 불러온 시인이다. 조선대학교 교수로 후학을 길렀는가 하면 집으로 찾아오는 고등학생들에게 커피를 내려주며 조용히 그들의 성장을 도왔다. 덕분에 1950년대부터 광주는 시인들의 도시로 명성을 날리기 시작했고 시인 박봉우, 박성룡, 윤삼하, 이성부, 문순태, 조태일, 문병란, 진헌성 등 한국 시문학을 빛낸 별들로 지금도 반짝이고 있다. 숭실대학교 교수로 광주를 떠난 뒤에도 그는 시인들을 키운 고향의 ‘무등차’의 향기로 남았다. 깊어 가는 가을, 가을보다 시인이 먼저 오는 이유다.

1) 김현승, 「모더니즘과 한국시」, 경남매일신문, 1969.6.25

2) 김현승, 「겨울 까마귀」, 전집2, 397쪽. 3) 김현승, 「초가을」, 전집2, 415쪽. 4) 김현승, 「가을에 생각나는 시들」, 전집2, 435쪽. <기본자료>

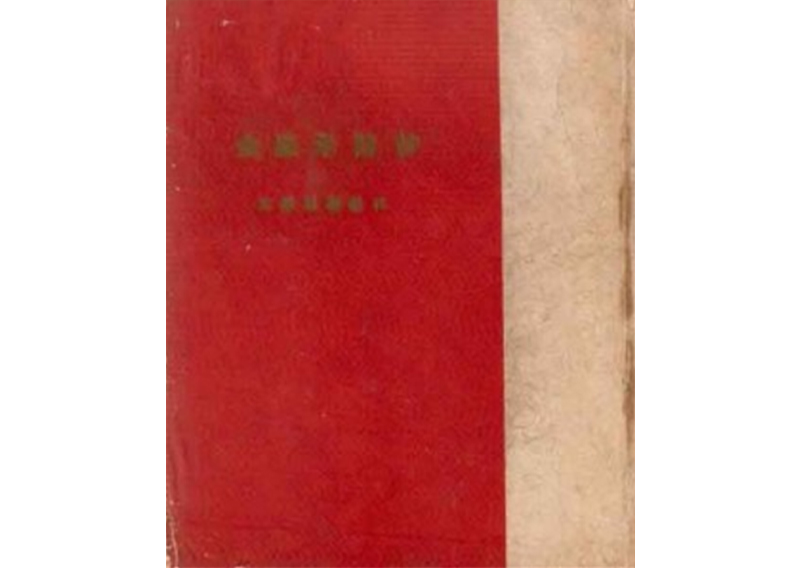

1. 김현승, 『김현승전집 시』1, 시인사, 1985.

2. 김현승, 『김현승전집 산문』2, 시인사, 1985. 글쓴이 이동순 조선대학교 교수 |

|||||||||

Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. |

|||||||||

| · 우리 원 홈페이지에 ' 회원가입 ' 및 ' 메일링 서비스 신청하기 ' 메뉴를 통하여 신청한 분은 모두 호남학산책을 받아보실 수 있습니다. · 호남학산책을 개인 블로그 등에 전재할 경우 반드시 ' 출처 '를 밝혀 주시기 바랍니다. |

|||||||||

로그인

로그인 회원가입

회원가입