[문화유산 기록과 현장] 창평 용담대와 용담정, 무등산권 정자의 또 다른 기록 게시기간 : 2025-11-05 07:00부터 2030-12-24 21:21까지 등록일 : 2025-10-30 13:05

재단법인 한국학호남진흥원

문화유산, 기록과 현장

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

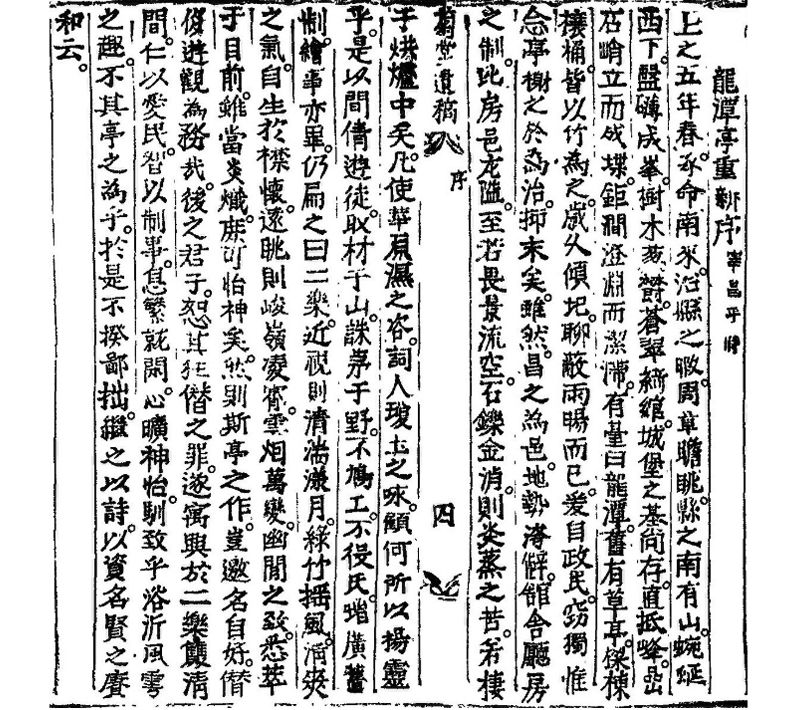

용담대 용담정과 창평현령 박흥생 창평 용담대 자료를 찾아보다가 15세기 초반 1423년에 중건한 용담정(龍潭亭) 기록을 보게 되었다. 그동안 알려져 왔던 16세기의 무등산권 정자 조영 시기 보다 100여년 이상이 앞선다. 물론 고려 말 조선초의 인물 전신민과 연관되는 독수정이 있긴 하지만, 전신민 당대의 기록은 더 찾아야 할 숙제를 안고 있어서 ‘용담정’에 대한 자료는 새로움으로 다가 왔다. 지금은 그곳 일원에 1920년대 건립한 소산정(小山亭, 篠山亭)이 있다. 2004년에 담양군 향토문화유산으로 지정되었다. 그 소산정의 연혁에, 동은당 조은환이 선조 환학 조여심(喚鶴 曺汝諶)이 의병장 제봉 고경명(霽峯 高敬命 1533~1592) 등과 더불어 용담대에서 소요하던 것을 기리기 위하여 건립한 것으로 알려져 온다. 제봉과 용담대 관련 자료를 찾아보고자 뒤적이다가 1423년 창평 현령으로 부임한 국당 박흥생(鞠堂 朴興生, 1374~1446)의 문집인 『국당선생유고』에서 「용담정 중건 서문[龍潭亭重新序]」 글을 보았다. 세주에 ‘창평현 재임시[宰昌平時]’라는 기록이 있어 창평현령 때 지은 것임을 알 수 있다. 박흥생이 창평현령으로 부임한 것은 1423년(세종 5)이다. 그리고 중신(重新)이라 한 것을 보면 그 이전에 있었던 정자를 중건했음을 알 수 있다. 중건 서문에는, 원래 초가 정자가 있었고 들보와 서까래 구조물은 대나무로 되어 있다고 하였다. 이 건조물이 무너져 박흥생 현령 때 다시 지은 것이다. 용담정의 중건에 대해 서술한 기록을 보자. 예전에 초가 정자가 있었는데 들보와 서까래를 모두 대나무로 만들었다. 세월이 오래되자 그것이 기울어지고 무너져 겨우 비와 볕만 가릴 뿐이었다. 이에 스스로 백성을 다스리며 은근히 홀로 정자를 염원하였으나 백성을 다스리는 데는 지엽적인 일이었다. … 무릇 사신이 물가를 찾고, 시인이 시를 읊으려고 한다면 어느 곳이 영감을 드러낼 곳이겠는가? 이 때문에 틈을 내어 노는 사람을 시켜 산에서 재목을 구하고, 들에서 풀을 베어오니 공사의 재물도 안 들고 백성에게 부역도 시키지 않고 옛 규모를 넓혀서 채색하는 일까지 마쳤다. 그리고는 편액하기를, '이요정'이라 하였다..(舊有草亭 樑棟欀桶 皆以竹爲之 歲久傾圮 聊蔽雨暘而已 爰自政民 竊獨惟念亭榭之於爲治 抑末矣 … 凡使華原濕之咨 詞人瓊土之詠 顧何所以楊靈乎 是以間倩遊徒 取材于山 誅第于野 不鳩工 不役氏 增廣舊制 繪事亦畢 仍扁之曰二樂]

이 기록은 몇가지 중요하다. ‘옛 초정[舊有草亭]’이라 하여 정자가 이전부터 있었다는 점, 단순히 개인적 별서가 아니라 창평현이라는 고을의 주민들이 공적으로 이용하는 휴식 공간이었다는 점, 박흥생은 정자를 중건함으로써 풍류와 학문의 전통을 이어가려는 의도를 분명히 하고 있다는 점, 부역도 하지 않고 마쳤다는 점 등이다. 즉, 용담정은 조선 전기의 관(官)이 주도하여 조영한 공공적 성격의 정자였다. 이는 후대 면앙정이나 식영정처럼 사대부 개인 별서 성격의 정자와는 뚜렷이 구분되는 지점이다.

1362년 과거 급제한 강호문과 용담대 그런데 박흥생 현령 중수와 그 이전의 초가 정자보다 더 앞선 시기 인물 관련 기록을 볼 수 있다. 『신증동국여지승람』 권39 창평현 누정조에 보인다. 용담대(龍潭臺) [창평]현의 남쪽 1리에 있다. 산록에 기암이 있는데 높이가 백 자나 된다. 남쪽으로는 서석(瑞石, 무등산)이 바라보이고, 아래로는 맑은 못이 있다. 이름을 용담대라 하는데 그 옆에 승사(僧舍)가 있었다. 강호문(康好文)의 시가 있다.

『신증동국여지승람』은 1530년, 그 이전의 『동국여지승람』은 1481년본 임으로 15세기 후반에 이곳 일대를 용담대라 했고 승사가 있다고 하였다. 이 기록만으로는 용담대라 명명한 건조물이 있었는지는 알기 어렵다. 이어지는 기록에 강호문의 시가 나온다. 1362년(공민왕 11)에 과거에 급제했으니 고려의 서정을 담고 있을 것이다.

옛 절에는 승려도 보이지 않고 지나는 길손도 드물다. 용담대는 높직하고 시내를 감고 시원한 바람이 분다. 때는 이른 봄철인듯 싶다. 오래된 섬돌에는 이끼만 가득, 회랑은 칡넝쿨만 너울 너울. 그래도 다시 찾아 시구를 읊조려 본다. 이 시의 작가 강호문은 고려 말기의 문신이다. 자는 자야(子野), 호는 매계(梅溪)이며, 사암 유숙(思菴 柳淑, 1316~1368)의 문인이다. 시문에 능했고, 1362년(공민왕 11)에 과거에 급제하였다. 박의중, 이숭인, 정도전, 설장수 등과 동방이다. 성균 사예, 판전교시사(判典校寺事)를 지냈다. 1373년(공민와 22)에는 천안부사를 지냈고 1377년에 천안의 「영주 남원루 기(寧州南院樓記)」를 지었는데 『동문선』에 시 3편과 함께 올라 있다. 『신증동국여지승람』에는 창평현 용담대 시와 함께 양성현, 장단도호부, 공주목, 임천군, 고부군, 금산군조에 강호문의 시가 올라 있다. 양촌 권근, 포은 정몽주의 문집에도 강호문과 관련있는 시가 보인다. 1491년(서종 22)에 남효온이 지은 「담양향교 보자기[潭陽鄕校寶上記]」에 담양부 출신 인물로 “재술(材術)로 이름난 이영간(李靈幹), 공명으로 이름난 이성(李晟), 문장으로 이름난 전녹생(田祿生)‧강호문(康好文), 돈독한 행실로 이름난 김기(金頎)‧전근(全謹)‧송시흥(宋時興)”을 들고 있다. 강호문은 문장으로 알려졌고 담양과 연고가 있음을 알 수 있다. 이상에서 본 것처럼 박흥생이 중신 서문을 지은 용담정은, 강호문의 시가 있던 용담대, 오랜된 섬돌만 있던 승사, 무너진 대나무 들보의 초가 정자, 이요정이라 명명한 용담정으로 네 번째 이어진 것이다. 기암괴석이 솟고 맑은 연못이 있는, 용담대 용담대는 현재 담양군 고서면 분향리 용대마을 증암천 곁에 자리한다. 옛 창평현 지역이다. 서쪽으로는 무등산의 장대한 연봉이 뻗어 있고, 북쪽으로는 담양 분지의 넓은 들판이 펼쳐진다. 동쪽으로는 증암천의 맑은 물이 굽이쳐 흐르는데, 옛 기록에서는 이곳의 물을 가리켜 “청수(淸水)”라 칭하며, 여름철의 더위를 씻어내는 청량한 기운을 전한다고 기록하였다. 앞의 『신증동국여지승람』 용담대의 기록처럼, 기암괴석이 솟아 있고 맑은 연못이 있고, 남쪽으로 서석산, 북쪽으로는 창평과 담양 들판이 한눈에 들어오는 지점이다. 용담대의 입지가 단순히 경관의 아름다움에 머물지 않고, 산·물·들판이 모두 어우러진 경관 조망임을 알 수 있다. 실제로 용담대는 예로부터 “용담(龍潭)”이라는 이름으로 불렸는데, 이는 깊은 소(沼)가 용이 노니는 못처럼 보였기 때문으로 해석된다. 그러나 제봉 고경명(霽峯 高敬命, 1533~1592)의 시 세주에 “토사가 몰려와 용담을 메우니(龍潭淤塞)”라 하여, 이미 16세기 중반 이후에는 본래의 깊은 소가 상당 부분 메워졌음을 알 수 있다. 따라서 용담대의 원형은 현재보다 훨씬 수려한 계류와 소를 중심으로 한 자연 경관이었을 것으로 보인다.

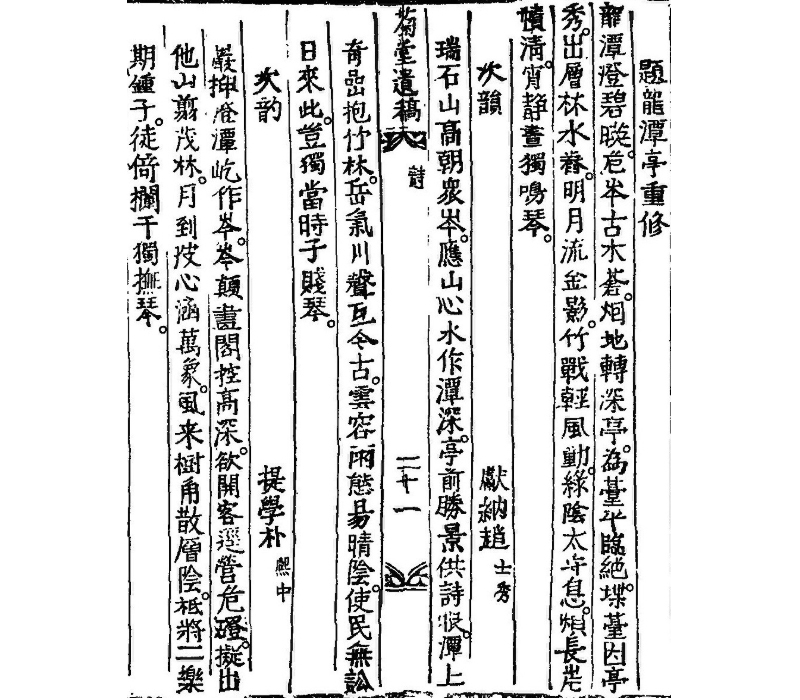

『동국여지지』(1656년) 창평현편에는 산천조에 용담암(龍潭巖)이 나오는데, “산기슭에 기이한 바위가 있어 높이가 백 척에 달한다. 남쪽으로는 서석산을 바라보고, 아래로는 맑은 못을 누르듯 자리하고 있다.”는 설명을 하면서 용담대라고 한다고 기록하고 있다. 용담대는 용담암으로도 불렀음을 알 수 있다. 창평현은 담양군 고서면, 창평면, 남면 일원에 있던 고을이다. 읍치는 지금의 담양군 고서면 고읍리 고읍(구읍)마을로서 창평현 행정 중심지였다. 창평은 삼국시대에는 굴지현(屈支縣), 757년 통일신라시대에는 기양현(祁陽縣)이었다가, 고려 태조 23년(940)에 창평현으로 바꾸었다. 1793(정조 11)년 읍치를 지금의 담양군 창평면 창평리로 옮겨갔다. 고서면 고읍리 읍치 시절 세운 역대 현감 선정비 일곱 기가 마을 입구에 보존되어 있다. 15세기 초반 용담정을 넘나든 문사들 창평현령 박흥생은 용담정을 중수하고 칠언율시를 짓는다. 『국당선생유고』 권1에 실려 있는다. 헌납 조사수와 제학 박희중의 차운시도 있다. 한국문집총간 8집으로 영인 표점본이 나왔다. 국당 박흥생과 이요당 박흥거 형제 문집 국역본도 나왔다. 이를 인용한다.

처음에 용담의 맑은 물에 우뚝한 봉우리가 비치고, 안개에 싸인 고목이 신비로운 기운을 드러낸다고 하여 자연의 청정함과 고아한 분위기를 묘사한다. 다음으로는 정자 건립의 의의이다. 정자가 들어섬으로써 자연의 경치가 한층 더 드러나고, 주변 숲보다 빼어나게 되었다는 점, 단순한 건조물이 아니라, 경관을 완성하는 문화적 장치로 본 것이다. 5‧6구에서는 달빛과 물, 금빛과 물결, 바람과 흔들림, 대숲과 그늘 등 음영과 움직임을 섬세하게 표현하였다. 경물이 단순한 풍경에서 시인의 정서를 어루만지는 대상으로 바뀐다. 마지막으로 자아와 수양위 희구, 벼슬살이의 번뇌를 달래고 선비의 마음을 맑히는 경지로 나아간다. . 조사수(趙士秀)는 봉선대부 소부소윤(少府少尹) 조문형의 아들이다. 1377년(고려 우왕 3년) 진사시에 입격했다. 1404(태종 4)년에 우헌납를 지냈다는 기록이 『태종실록』에 나온다. 창평이나 광주 인근에서 국당과 만난 듯하다.

박희중(1364~1446)은 첫 이름은 희종(熙宗), 자는 자인(子仁), 호는 위남(葦南), 본관은 진원(珍原)이다. 1401년(태종 1) 증광문과에 급제, 1406년 군자감 전라도경차관, 세자부 좌정자, 1407년 이조정랑, 1410년 점마별감, 1415년 전라도경차관으로 관찰사 박습(朴習) 등과 김제 벽골제 수축. 1416년 예문관 지제교 겸 춘추관 기주관, 1421(세종 3)년에 영암군수, 1422(세종 4)년에 일본 회례사, 1423(세종 5)년 직제학 등을 지냈다. 『해동필원(海東筆苑)』에 이름이 오른 명필이었다.

세 사람의 시는 같은 경관을 배경으로 하지만, 박흥생의 원운은 “자연 속 자기 수양”이라는 자기 서정의 측면이 드러난다. 조사수의 차운은 “자연-정치의 합일”이라는 공적 서정이 돋보이고, 박희중의 차운은 “자연 속 지기(知己) 갈망과 고독”이라는 교유적·인간적 서정을 보여준다. 용담정이라는 공간은 자연을 매개로 선비의 심성과 세계관을 투영하는 마당이 되었고, 세 시를 함께 놓고 보면 청정·찬미·고독이라는 서로 다른 정조가 입체적으로 드러난다. 이후 고경명이 드나들며 시를 남긴다. 그리고 학봉 고인후가 시호를 받고 연시례(延諡禮)를 하게 되는데, 종가가 용담대에 있다는 기록이 『제하휘록』에 있다. 이후 1927년에 소산정이 들어선다. 그 연원을 차례로 보자면, ①강호문 용담대-②섬돌 승사(僧舍)-③대나무 들보 초가 정자-④박흥생 현령 중수 용담정[이요정]-⑤제봉 고경명과 환학 조여심의 용담대-⑥학봉 고인후 종가와 연시례-⑦동호당 조은환 소산정이다. 이곳을 중심으로 한 용담대-용담정의 역사성과 장소성은 장기 지속성을 이어 오고 있다. 특히 창평현령 박흥생의 용담정 중수 기록을 통해 알 수 있는 용담정은 담양 정자 문화의 기원을 15세기 초반으로 소급하게 한다. 이는 정자 문화가 16세기 면앙정이나 식영정 등으로부터 비롯된다는 일반 인식을 보완해 줄 또 다른 기록으로 여겨진다.

* 참고문헌 박흥생‧박흥거 저, 박기용 역, 『국역 국당유고·이요당유고』, 도서출판 월인, 2018.

한국정신문화연구원, 『국역 제봉전서』, 1980. 글쓴이 김희태 전 전라남도 문화재전문위원 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| · 우리 원 홈페이지에 ' 회원가입 ' 및 ' 메일링 서비스 신청하기 ' 메뉴를 통하여 신청한 분은 모두 호남학산책을 받아보실 수 있습니다. · 호남학산책을 개인 블로그 등에 전재할 경우 반드시 ' 출처 '를 밝혀 주시기 바랍니다. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

로그인

로그인 회원가입

회원가입