[민속의 재발견] 사위가 나중에 ‘널’을 탄다고 헝께 줄까 해 게시기간 : 2025-10-22 13:00부터 2030-12-17 21:21까지 등록일 : 2025-10-20 10:28

재단법인 한국학호남진흥원

민속의 재발견

|

||||||||||||||

|

“민속학은 과거 우리 선조들이 살아온 삶을 살펴 오늘날의 모습과 비교해 보고 이를 통해 미래를 예측해 보는 학문이다. 선조들의 삶은 이야기, 노래, 의례, 놀이, 신앙 등에 전승되는 기억의 역사이다.”

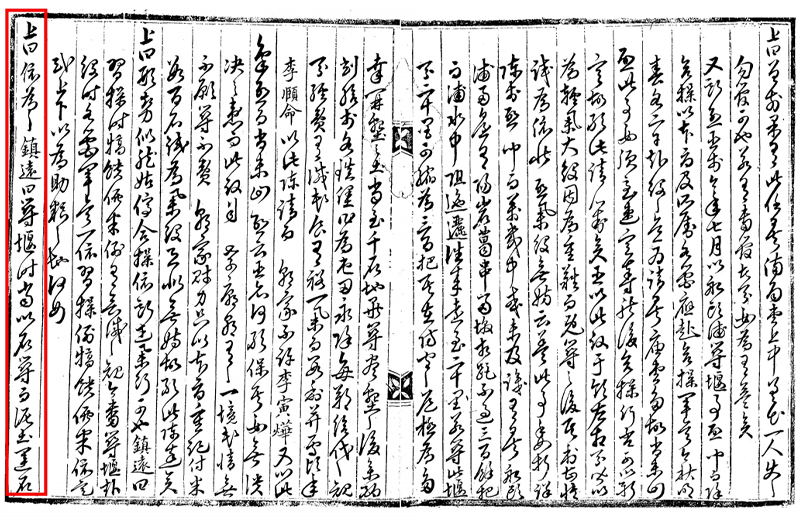

1. 나무로 만든 ‘널’을 대신할 것은 없어. 배[船]는 사람이나 짐 따위를 싣고 물 위를 떠다니도록 만든 물건을 말한다. 보통 한번 만들어 지속적인 관리를 통해 그 수명이 다할 때까지 사용된다. 물이 아닌 갯벌에서 사람이나 물건을 이동시키는 배도 있다. ‘널배’ 혹은 ‘뻘배’라고 부르는 배가 그것이다. 널배는 물 위를 떠다니도록 만든 배는 아니다. 다만, 물기가 있는 갯벌 위를 미끄러지듯 나가면서 물건을 운반할 수 있도록 만들었다. 돛이나 노, 혹은 기계 장치를 이용해 움직이는 일반적인 배와는 달리 한 쪽 다리를 널 위에 올리고, 다른 한쪽 다리로 갯벌 바닥을 밀며 이동한다. 마치 눈 위를 달리는 스키처럼 물이 빠진 갯벌 위를 미끄러지듯 움직이는 것이다. “제방을 쌓을 때 마땅히 돌로서 쌓아야 하는데 진흙 바닥으로 돌을 운반하기가 매우 어려우니. 반드시 판자를 깐 연후에야 그 위로 돌을 운반할 수가 있습니다. (築堰時, 當以石築, 而泥土運石極難, 必以板子, 鋪排然後, 可以運石於其上,)”

《備邊司膳錄》(肅宗 三十二年, 九月, 六日) “연해 어민들은 모두 뻘배[泥橇]를 사용한다. 갯벌의 뻘[淤泥]이 깊어서 건널 수가 없기 때문이다. (沿海漁民は皆泥橇を使用す. 淤泥深く徒涉に堪へさるを以てなり.)”

『韓國水産志』(農商工部 水産局刊, 1908.) “있어, 옛날부터 있었어. 옛날부터서. 지금 백 살 묵은 사람들 그 노인네들 있을 때도 있었어. 하~ 엄청 오래된 거 여. 옛날부터 있었어. 우리가 시방, 우리가 시방 칠십이 넘었는디. 아. 부모님들은 말하지몬 맺 살이나 되았겄어? 그때도 널 타고 댕김시렁 다 했어. 백년이 넘었제.”

박〇애(여, 1948년생, 순천시 별량면 거차마을 거주). 널배가 언제부터 사용되었는지는 정확히 알 수 없다. 다만, 《비변사등록》이나 『한국수산지』의 내용, 그리고 지역민의 구술을 통해 널(판자)이 갯벌 어로에 오래전부터 이용되었을 가능성은 생각해 볼 수 있다.

널배는 하나의 큰 판자와 부속 나무들로 만들어져 있는데, 그 형태는 다양하다. 지역이나 모양에 따라 널배나 그에 붙어 있는 부속물들을 부르는 명칭이 다르다. 널배는 소나무, 나왕, 삼나무 등으로 만든다. 소나무는 가격이 싸기는 하지만, 무거워서 배의 속도가 느리다. 나왕은 단단하고 무거워 널배를 움직이는데, 상당한 힘이 필요하다. 삼나무는 널배를 제작하는 데 비용이 많이 드는 대신 속도가 빠르고 작업 능률이 높다. 또한 건조가 빠르고 수축이 없는 편이라 습기에 강한 원목이다. 그래 삼나무로 만든 널배는 수명이 긴 편이다.

널배를 만든 판자는 보통 길이 약 3m, 너비 약 40cm, 두께 약 3.3cm 정도 크기의 판자로 만든다. 목재는 민물에 십여 일 정도 담가두는데, 이렇게 하면 목재 속의 수분이 빠져나가 건조가 빨라지고, 목재의 뒤틀림을 방지할 수 있으며, 구부리기 쉬운 상태가 된다. 널배의 앞부분은 약 15° 각도로 휘게 만드는데, 개펄과의 마찰을 최소화하기 위함이다. 구부러진 부분이 다시 펴지는 것을 방지하기 위해 휘어진 정도에 맞게 각목을 오려 붙인다. 이렇게 하면 기본 형태를 갖춘 널배가 완성된다.

널배는 주로 갯벌에서 행하는 어로 활동에 활용된다. 미세 갯벌 진흙은 사람이 밟으면 매우 깊게 빠지는 특성을 보여 물이 빠진 갯벌에서 널배는 거의 유일한 이동 및 운반 수단이기 때문이다. 널배를 이용한 대표적인 갯벌 어로는 ‘꼬막’이나 ‘맛’ 등의 조개류 채취를 들 수 있다. 2. 비싼 ‘꼬막’은 폴아묵어야 해서 잘 안 묵어 꼬막을 삶는 일은 엄숙한 일

이 섬세한 남도南道의 살림 성사聖事는 타지 처자에게 맡겨서는 안 된다 모처럼 팔을 걷고 옛 기억을 살리며 싸목싸목 참꼬막을 삶는다 둥근 상에 수북이 삶은 꼬막을 두고 어여 모여 꼬막을 까먹는다 이 또롱또롱하고 짭조름하고 쫄깃거리는 맛 나가 한겨울에 이걸 못 묵으면 몸살헌다 (박노해, <꼬막> 중에서) 꼬막은 서해안과 남해안 연안에 많이 분포하고 있으며, 만조 때에는 수중에 잠기고, 간조 때에는 수면 밖으로 모습을 드러내는 조간대 지역에 서식한다. 꼬막 하면 보통 참꼬막과 새꼬막, 피꼬막을 이르는데, 이 중에서 으뜸으로 치는 것이 참꼬막이다. 참꼬막은 ‘제사상에 오른다’하여 ‘제사 꼬막’이라 부르며 고급 대접을 받는다. 반면 새꼬막은 ‘개꼬막’ ‘똥꼬막’ 등으로 불리며, 참꼬막에 비해 대접받지 못하고, 피꼬막은 체액에 적혈구를 가지고 있어 혈액이 붉게 보여 붙여진 이름이다. 참꼬막과 새꼬막, 피꼬막은 외형에서 차이가 나는데, 참꼬막은 새꼬막에 비해 껍데기가 더 울퉁불퉁하며 골도 더 깊다. 참꼬막의 골은 20개 안팎, 새꼬막은 30개 안팎, 피꼬막은 40개 안팎이다. 다 자란 피꼬막은 참꼬막이나 새꼬막에 비해 훨씬 크기가 크다. 또한 물에 씻었을 때 참꼬막은 거무튀튀하지만, 새꼬막은 하얗게 되기 때문에 둘을 구별하기는 어렵지 않다. 이들은 자라는 환경은 각기 다르다. 갯벌 속 4~5cm 아래 서식하는 참꼬막은 손으로 잡으며, 새꼬막이나 피꼬막 이보다 깊은 수심에서 자라기 때문에 형망(桁網)을 이용해서 잡는다. 형망은 자루그물 입구에 직사각형 틀을 단 뒤 틀 하단에 여러 개의 갈퀴를 설치한 어구로, 해저 바닥을 긁어 조개류를 잡는 어구를 말한다. 성장 기간도 다르다. 참꼬막은 4~5년이 걸리지만, 새꼬막은 2~3년이면 상품이 된다. 그러니 가격이 다를 수밖에.

우리나라에서 꼬막은 전남, 그중에서도 여자만에 접한 벌교에서 주로 생산된다. 전남 보성군 벌교 앞 바다를 여자만(汝自灣)이라 부르는데, 고흥반도와 여수반도가 좌우로 감싸고 있는 이 만의 갯벌은 모래나 황토가 거의 섞이지 않아 예부터 꼬막 서식에 최적지로 꼽힌다. “꼬막은 여자만 내의 장도(獐島), 대포(大浦), 하진포(下津浦) 등지에서 양식한다. (“伏老は如自灣內の獐島, 大浦, 下津浦等とす)”.

『韓國水産志』(農商工部 水産局刊, 1908.) 일제 강점기에 장도, 대포, 장암의 아랫나루 등에서는 꼬막양식을 했는데, 그러한 양상이 지금도 지속되고 있다. 옛날에는 자연적으로 꼬막이 서식했는데, 현재는 종표를 구입해서 뿌리는 경우가 많다. 종표를 뿌리고 나서 출하까지는 약 4~5년이 필요하다. 꼬막을 채취하기 위해서는 꼬막을 양식하고 있는 양식장 펄까지 나가야 한다. ‘꼬막밭’이라 부르는 이곳에 널배를 타고 나가 손으로 채취하는데, 이때 필요한 것은 ‘기계’이다 기계는 판자에 철사를 여러 개 붙여 만든 것이다. 판자에 구멍을 뚫어 철사를 내 달아 꼬막이 철사 끝에 걸려 올라오게 한다. 이를 펄 속에 집어넣어 꼬막을 모아 잡는다.

꼬막 채취는 9월(음력 8월)부터 이듬해 4월(음력 3월)까지 이루어진다. 보통 생선들은 알을 배면 더 맛이 있지만, 꼬막은 산란기(7~8월)에는 미끄럽고 맛이 없어진다. 그러다가 추석을 전후해 차츰 맛이 들기 시작하여 음력 12월과 이듬해 1월 정도가 제일 맛이 있다.

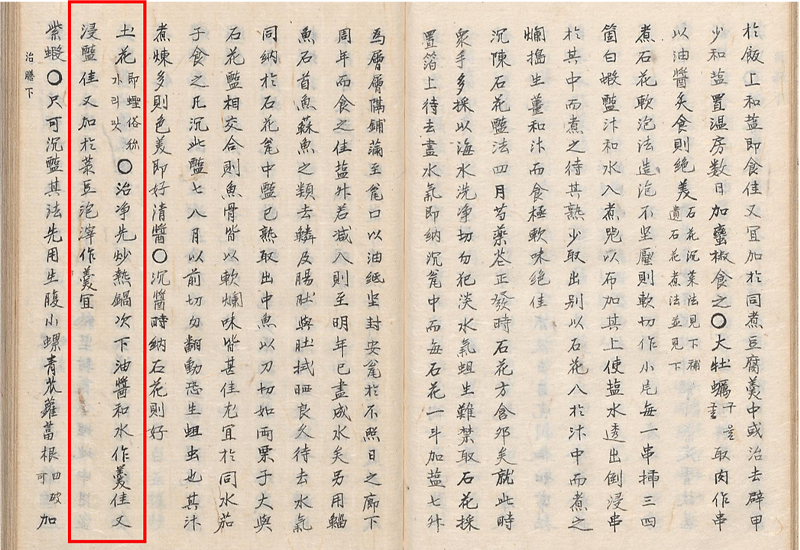

3. ‘맛’을 삶아 묵어봤는지 맛있더라고 꼬막과 함께 전국적인 생산량을 보여주면서 생계에도 큰 도움을 주는 것으로 ‘가리맛조개’가 있다. 흔히 ‘맛조개’로 불리는 막대 모양의 조개로는 가리맛조개과(Novaculinidae)의 가리맛조개 외에 죽합과(Solenidae)에 속하는 비단가리맛, 붉은맛, 대맛조개, 맛조개 등이 있다. 이 중 우리나라 남·서해에서는 가리맛조개가 가장 흔하다. 가리맛조개는 연체동물문 이매패강 작두콩가리맛조개과에 속하는 조개류 중 하나로, 외형은 원통형에 가깝고 큰 것은 길이 10cm, 높이 3cm 정도이다. 껍데기는 앞뒤로 길쭉하고, 표면에는 가는 윤맥(輪脈)이 많다. 고운 모래가 다소 섞인 서해와 남해안의 진흙 갯벌 조간대의 표층으로부터 깊이 30~60cm까지 수직 구멍을 만들어 산다. 1766년대에 유중림(柳重臨, 1705~1771)이 엮은 《증보산림경제(增補山林經濟)》에 보면 가리맛조개를 먹는 방법을 다음과 같이 소개하고 있다. “토화(土花)는 곧 하는 정(蟶)인데, 민간에서는 가리맛이라 부른다. 깨끗이 손질한 뒤 먼저 뜨거운 솥에 볶은 다음 기름과 장물을 넣고 국을 끓이면 맛이 아주 좋다. 또 젓갈을 담가도 좋다. 또 녹두비지에 넣어 국을 끓여도 맛이 좋다. (土花 即蟶俗稱 가리맛, 治净先炒熱鍋, 次下油醬水作羹佳. 又沉醢佳. 又加於菉豆泡滓作羹宜.)”

가리맛조개를 이용한 요리에 관해 설명하면서, 국을 끓이거나 젓갈을 담아 먹으면 좋다고 하였다. 녹두비지에 넣어 국을 끓여도 좋다고 한 점은 가리맛조개 살이 갖는 풍미에 관한 것으로 여겨진다. 가리맛조개는 한자로 ‘蟶(정)’, ‘정장(蟶腸)’, 토화(土花) 등으로 표기한다. 고문헌에 나온 ‘정(蟶)’은 ‘맛조개’와 ‘가리맛조개’ 등으로 해석한다. 하지만 ‘맛조개’는 모래갯벌에서 서식하는 죽합과이며, ‘가리맛조개’는 펄갯벌에 서식하는 작두콩가리맛조개과이다. 모양도 맛조개는 길이가 10㎝ 이상에 폭이 2㎝ 이내로 가는 대나무를 닮았지만, ‘가리맛조개’는 길이는 7~8㎝, 폭은 3㎝로 짧고 뭉툭하다.

거차마을에서 뻘배를 타고 갯벌로 나아가 가리맛조개를 잡는다. 다만, 모든 곳에서 가리맛조개를 잡을 수 있는 것은 아니고, 자기가 운영하는 건강망에서만 잡을 수가 있는 것이다. 건강망은 썰물 때에 갯벌에 ‘말장’이라고 부르는 말뚝을 일정 간격으로 박고, 말장과 말장 사이에 그물을 설치해 두었다가 밀물을 따라 들어온 물고기를 잡는 어로방식이다. 가리맛조개를 잡기 위해서는 가리맛조개가 들어 있음 직한 구멍을 찾는 것이 제일 중요하다. 갯벌 표면을 보면 이매패류들이 등 쪽으로 물을 내뿜는 출수관(出水管)이 입수관(入水管)과 연결되어 있는 두 구멍이 보이는데, 어부들이 이를 보고 가리맛조개의 위치를 파악한다. 가리맛조개가 들어있음 직한 구멍을 발견하면 발로 일정 깊이를 밟는다. 맛이 깊숙하게 들어가는 것을 막기 위함인데, 가리맛조개는 한쪽 팔 전체를 펼 속에 넣어야 잡을 수 있을 정도 깊이 산다. 이렇게 막은 다음 손을 비틀어 넣으면서 손의 감각으로 가리맛조개를 찾아 잡는다.

가리맛조개는 양력 4월부터 8월까지 잡을 수 있는데, 8월이 넘어가면 산란기가 시작되어 맛이 떨어지기 때문에 잡는 것을 중단한다. 4. ‘널’은 올라탔는디, 발을 움직이질 못해 여자만 등지에서 이용하는 널배는 물 위를 떠다니도록 만든 배가 아니라, 물기가 있는 갯벌 위를 미끄러지듯 나가면서 물건을 운반할 수 있도록 만들어져 있는 배이다. 모래가 섞이지 않는 진흙 갯벌을 이동하기 위해 최적화된 물건이라 할 수 있다. 그런 까닭에 물기가 없는 갯벌에서는 움직이기가 수월치 않다. 오죽했으면 오줌이라도 앞에 가는 사람에게 오줌이라도 싸 주라고 했을까? 뒤에서 널을 탈 때 바닷물이 몰라(말라) 없어지믄 또 앞 사람한테 오줌 좀 싸 주라고 해. 널을 밀기가 넘 힘든께.

“앞에 성님들, 오줌 좀 싸 주소!” 사정을 허는디 “오메! 어찌까, 금방 오줌을 싸부렀네!” 허믄 어찌나 야속허든가. 한 번 뻘에 나오믄 물도 한 모금 못 묵은께 오줌도 귀했어. 『갯벌에서 펄펄 날던 봄날이 있었제』(뻘배공작소, 2023, 119쪽.) 더군다나 널을 타고 마음먹은 대로 움직이기란 수월치 않다. 방향 전환도 쉽지 않고, 발로 갯벌을 밀고 나아간다는 것도 쉬운 일이 아니다. 어느 정도 자신이 원하는 대로 널을 움직이기 위해서는 ‘시간’이 필요한 셈이다.

지역 생태계 내의 다양한 생물자원을 생활이나 생업에 이용하는 과정에서 얻어지는 지식으로, 세대를 거치면서 발전, 전승되는 것을 우리는 전통생태지식(Traditional Ecological Knowledge)이라 한다. 전통생태지식은 개별적이고 파편적인 것도 있고, 공동체의 삶에 맞게 공통으로 추출되는 것도 존재한다. 여자만 등에서 이루어지는 널배 어업은 전통어업활동시스템을 갖춘 곳이다. 그래서 보성군 장암리 일대 35㎢의 갯벌에서 이루어지는 ‘보성 뻘배어업’은 2016년 국가중요어업유산 제2호에 지정되었다. 하지만 이곳에서 만들어지고 사용되는 널배는 사용자나 어획물의 특성에 맞게 그 길이나 너비, 그리고 널배에 덧대어지는 나무 조각 등이 각기 다르다. 널배를 이용해 갯벌 어로는 물이 빠진 간조 시간대에만 가능하다는 공통의 조건이 존재한다. 그러나 이마저도 고정된 진리가 아니라 시간의 흐름이나 환경의 변화 등에 의해 조금씩 조정되어 간다. 거차마을에서 가리맛조개는 다양한 방법으로 요리된다. 다른 조개류와 마찬가지로 가리맛도 해감을 잘해야 한다. 바닷물을 퍼다 하룻밤 담가 놔도 되고, 소금을 조금 넣은 민물에 담가 놔도 된다. 해감한 가리맛조개는 간단한 양념과 소금간만 해서 끓여낸 국물 하나라도 온전한 맛을 느낄 수 있다. 삶은 가리맛조개의 살을 발라내어 채소와 함께 초무침을 해 먹을 수도 있고, 전을 부쳐 먹어도 좋다. 이때 가리맛조개를 삶은 국물은 버릴 것이 없이 다른 요리의 기본 국물로 사용한다.

널배를 이용해 조개를 잡는 방법, 그리고 이를 이용해 음식으로 만들어 먹는 방법 등은 개별 경험을 통해 얻은 생태지식이다. 이는 단순한 이론적 배경이나 경험자에게 듣는 말만 가지고는 알 수 없는, 그래 실제 경험을 통해야만 체득하는 경험 지식이다. 그리고 이는 갯벌에 적응해 살아가는 사람들의 생태지식인 셈이다. 이러한 생태지식의 전승을 위해서는 지속적인 어획과 식문화의 전승이 이루어져야 한다. 음식은 경험을 통해 체득되는 기억이다. 음식을 생산하거나 소비하는 문화는 가족이나 공동체의 관계를 끊임없이 확인하고 지속시켜 주는 행위로 작용한다. 이런 점에서 널배를 이용한 갯벌 어로는 세대 간의 문화 및 지식의 전승이라는 점에서 중요한 의미를 지닌 활동이다. 요즘은 널을 타는 사람도 점차 줄어들고 있다. 그러기에 딸이 싫어할지라도, 사위가 ‘널’을 탄다고 하면 기꺼이 내어줄 일이다. 그렇게 라도하여 널배와 관련된 소중한 생태지식이 온전히 전승되길 바라야 할 일이다. 도움받은 자료

《增補山林經濟》

《備邊司膳錄》 『韓國水産志』 뻘배공작소, 『갯벌에서 펄펄 날던 봄날이 있었제』, 2023. 김준, 「서남해안 어촌의 갯벌이용형태와 지속가능한 어업 -갯벌세계유산 신청지역을 중심으로-」, 『남도민속연구』 38집, 남도민속학회, 2019. 박종오, 「남도의 잔치음식」, 전남의 민속문화, 전라남도․국립민속박물관, 2011. 박종오, 「널배를 이용한 갯벌어로 관행과 공동체」, 『도서문화』 50집, 국립목포대학교 도서문화연구원, 2017. 박종오․이정록, 「섬진강 떼배 제작과 운용」, 국토지리학회지 제44권 1호, 국토지리학회, 2010. 변화영, 「꼬막 채취와 여성의 경제 활동– 벌교 하장마을 사례를 중심으로」, 『로컬리티 인문학』, 전북대학교 무형유산정보연구소, 2022. 이우진․정현수, 「순천지역 갯벌에서만 이용되는 뻘배의 구조적 특성 탐구」, 제54회 전국과학전람회, 2008. 홍선기, 「인류세의 기후변화와 도서해양지역의 전통생태지식」, 『도서문화』 제55집, 목포대학교 도서문화연구원, 2022. 《규장각원문검색서비스》(https://kyudb.snu.ac.kr/main.do) 《디지털장서각》(https://jsg.aks.ac.kr/) 《한국사데이터베이스》(https://db.history.go.kr/) 글쓴이 박종오 전남대학교 호남학연구원 학술연구교수 |

||||||||||||||

Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. |

||||||||||||||

| · 우리 원 홈페이지에 ' 회원가입 ' 및 ' 메일링 서비스 신청하기 ' 메뉴를 통하여 신청한 분은 모두 호남학산책을 받아보실 수 있습니다. · 호남학산책을 개인 블로그 등에 전재할 경우 반드시 ' 출처 '를 밝혀 주시기 바랍니다. |

||||||||||||||

로그인

로그인 회원가입

회원가입