[고문서와 옛편지] 효종과 윤선도 : 시간도 못 가른 제자와 스승 게시기간 : 2025-09-17 07:00부터 2030-12-17 21:21까지 등록일 : 2025-09-15 15:16

재단법인 한국학호남진흥원

고문서와 옛편지

|

||||||||

|

효종의 윤선도 1628년(인조 6)년 (음) 4월 초2일. 봉림대군은 설렜다. 선생님을 정식으로 처음 뵙는 날이었다. 이제 10살이 되어 선생님을 맞아 배우게 되었다. 며칠 전에 자기를 가르칠 선생님이 정해졌다는 소식을 들었다. 윤선도라고 했다. 나이는 40 초반이며, 광해군 시절 귀양살이도 한 사람이라고 했다. 광해군 시절 권력을 쥐고 흔들었던 이이첨, 유희분의 죄를 논박한 일로 북쪽 경원으로 귀양갔다고 했다. 사람들은 그때 속으로 통쾌하게 여겼다고 한다. 겨우 30대 초반 젊은이가 20여 살이나 많았던 그 중년 권신(權臣)들을 공개적으로 비판했다니 무서움을 모르거나 직설적인 성격을 가졌을 거라고 상상했다. 아버지 인조보다 8살 정도 많은데 첫 인상은 엄한 분위기가 강했다. 조금 무섭다는 생각도 들었다. 하지만 친절히 잘 가르쳐주리라는 희망도 보였다. 선생님께 첫 인사 예물을 드려야겠다는 생각에 이틀 후 벼루와 붓, 종이를 보냈다. 내전의 어머님께서도 술과 고기를 보냈다니 마음이 놓였다. 선생님은 『소학』을 내놓았다. 이미 본 글이었지만 선생님이 공부하자고 하기에 또 다시 읽었다. 하나하나 짚어가면서 천천히 잘 알아듣게 설명했다. 10대 초반 아이의 눈높이에 잘 맞춰주었다. 선생님이 좋아지기 시작했지만 엄격하기는 첫 인상이 틀리지 않았다. 평소 시(詩)를 좋아했는데 선생님이 어느 날 편지에 써 보냈다.

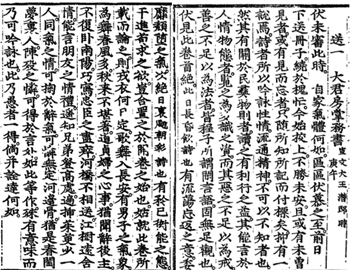

그런데 한마디 말씀 드릴 게 있습니다. 시(詩)라는 것은 성정(性情)을 읊조리며 정신을 유통시키니 몰라서는 안 됩니다. 하지만 사람의 윤리 및 사물의 법칙과 관련 있는 시라면 읽고서 행하는 데에 도움이 됩니다. 사람의 마음 및 사물에 대해 잘 서술한 시라면 읽고서 많은 지식을 쌓을 수 있는 바탕이 됩니다. 그러나 악(惡)을 경계하는 데에 부족하고, 선(善)한 것을 본받게 하는 일에 부족한 것들은 모두 정자(程子)가 말한 ‘아무짝에도 쓸모없는 말[閑言語]’라고 할 수 있으니 본시 볼만한 가치도 없는 것입니다.

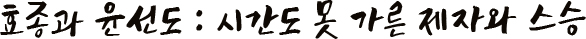

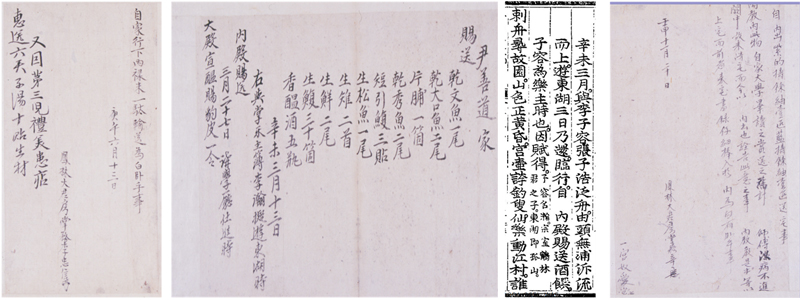

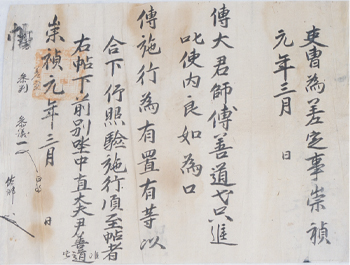

1630년에 윤선도가 봉림대군에게 보낸 편지. 송나라 학자였던 정이(程頤)는 ‘꽃 속을 파고드는 나비는 깊숙한 곳에 보이고, 꼬리로 물을 찍는 잠자리는 천천히 나는구나.[穿花蛺蝶深深見 點水蜻蜓款款飛]’라는 두보의 시를 비평하면서 ‘아무짝에도 쓸모없는 말’이라고 했다. 선생님 윤선도는 이 말을 직설하여 편지에 써 보냈다. 선생님다운 엄정한 단언이었다. 효종은 윤선도를 엄하지만 자기의 삶의 지침을 준 스승으로 여겼다. 효종의 사위였던 정재륜(鄭載崙, 1648~1723)의 증언에 의하면, 효종이 일찍이 처신할 방도를 물었는데 윤선도가 ‘공자와 왕손은 꽃다운 나무 밑이요, 맑은 노래 아름다운 춤은 지는 꽃 앞이로다.[公子王孫芳樹下 淸歌妙舞落花前]’라는 시구를 언급하면서 ‘천고의 명작’이라고 했다고 한다. 이 시는 당나라 송지문(宋之問)이 쓴 <유소사(有所思)>에 나오는 내용인데 이 시는 인생 허무를 읊었다. 효종은 이 말을 듣고 ‘세상에 재주와 덕을 숨기고 어리석은 듯 처세하라.’는 의미를 알아챘다고 하면서 윤선도야말로 자신이 세상 사는 데에 필요한 지혜를 깨우쳐준 스승이라고 했다. 봉림대군은 아버지 인조에게 요청하여 윤선도를 3년 동안 스승으로 모셨다. 그 사이 그는 선생님의 생일, 그 아들까지 챙겼다. 생일상에 올릴 음식이나 윤예미가 복용할 약재도 보냈다. 강압적인 촌지(寸志)가 아닌 감사함을 담은 자발적 촌지(寸志)였다. 선생님에 대한 그리움은 윤선도가 떠난 후에도 여전했다. 봉림대군은 왕에 즉위한 후 해남에 있는 윤선도에게 글을 보냈다. 내가 처음 배우기 시작했을 때의 선생님으로 매우 잘 가르쳐 주셔서 선왕께서 특별히 3년 동안 사부로 계시도록 해주셨습니다. 저의 어리석음을 깨우쳐주신 공이 큽니다. 평소에도 잊을 수 없었기에 이제 성균관사예로 임명하니 빨리 말을 타고 올라 오시기 바랍니다.

이후 효종은 윤선도를 중용했다. 조정에서는 여러 사람들이 그의 행실이 방종하고 거만하며 특히 병자호란 때 인종을 뵙지 않았다는 이유 등으로 반대했다. 하지만 효종은 동요되지 않았다. 정3품 공조참의까지 제수했다. 윤선도는 효종에게 인생의 스승이었다. 윤선도의 효종

1628년 (음)4월 초2일. 윤선도는 처음으로 강학청으로 출근했다. 3월 말 즈음에 대군들의 사부(師傅)로 임명되었다. 강학청에는 두 왕자가 벌써 와 기다리고 있었다. 능양군이며 몇 년전 왕위에 오른 임금의 아들들이었다. 대궐 밖 경행방(慶幸坊)에서 살다가 어느 날 왕이 된 아버지를 따라 궁에 들어와 하루 사이에 종친에서 왕실의 왕자가 된 아이들이었다. 봉림대군과 인평대군이었다. 선생님을 처음 맞이하기 때문이었을까.

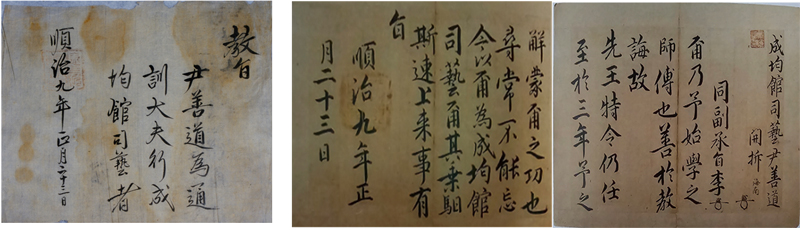

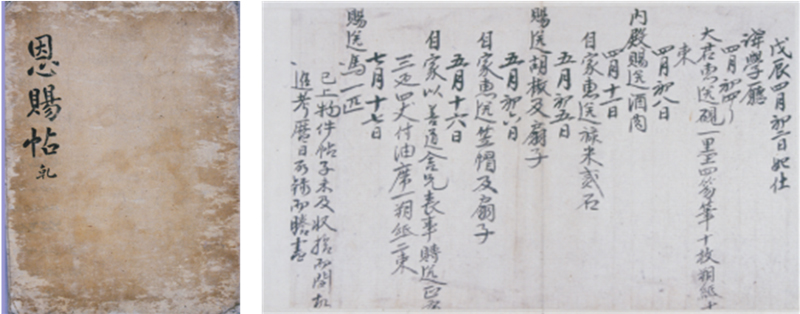

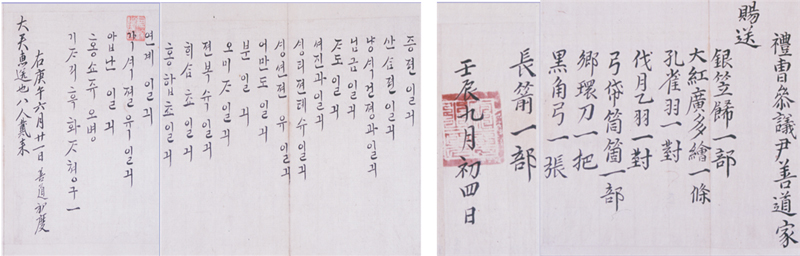

1628년에 윤선도를 대군의 사부로 임명하는 교지. 둘은 긴장된 눈빛을 띠고 있었고 아주 정중하게 인사했다. 이틀 후 (음)4월 4일에 대군방에서 벼루와 붓, 종이를 보내왔다. 8일에는 내전에서 술과 고기를 보냈다. 이후 봉림대군은 종이, 붓, 먹, 생선 등을 자주 보내왔다. 여름이면 부채도 여러 벌 내주기도 했다. 1629년과 1630년 (음) 6월에는 생일 때에 떡, 고기, 만두, 정과, 술 등도 받았다. 생일상 차리기에 훌륭한 음식이었다. 1630년 셋째아들 예미(禮美)가 아팠을 때에는 육군자탕(六君子湯) 약재를 보내주었다. 대군들의 어머니도 자식의 선생님 모시기에 열심이었다. 강학청이나 집으로 먹을 거리를 보내주고 『대학』읽기를 다 마친 기념으로 물건을 보냈다. 심지어 친구들이 고산에 놀러 왔을 때 함께 먹으라고 생선과 포, 술을 내주었다. 대군의 선생님으로서 학생과 학부모로부터 과분하게 챙겨받고 있다는 생각이 들었다. 감사했다.

무엇보다 학생이 총명하고 배움에 열심이어서 감사했다. 봉림대군에게는 남다른 면이 있었다. 어느 날 봉림대군이 처신의 방도를 묻기에 ‘공자와 왕손은 꽃다운 나무 밑이요, 맑은 노래 아름다운 춤은 지는 꽃 앞이로다.’라는 송지문의 시구를 읊어주었다. 재주와 덕을 세상에 자랑하지 말고 겸손하고 또 어리석은 듯 처신하라는 뜻을 봉림대군은 즉시 알아챘다. 얼마나 무서운 세상인가. 광해군은 비록 계모이지만 어머니를 폐위시켰고, 이복동생을 죽였다가 결국 왕위에서 쫓겨났다. 능양군은 반정공신에 의해 왕위에 올랐지만 공신들의 권세는 막강했다. 신하에 의해 임금이 바뀌는 세상이었다. 게다가 정묘년(1627년)에는 청의 군사들이 쳐들어와 인조가 강화도까지 피신갔다가 서울로 돌아왔다. 나라 안팎이 어수선했고 세태를 언제 어떻게 변할지 알 수 없는 때였다. 또 봉림대군 위에는 형 소현세자가 있었다. 장자(長子)가 아닌 차자(次子)로서 그 자리에 맞게 처신해야 했다. 형을 능가하는 재량이 있다고 자랑하는 일은 결코 좋은 게 아니었다. 효종은 윤선도가 자기를 아끼고 사랑했기 때문에 이런 조언을 해주었다고 회상했다. 윤선도는 조언한 뜻을 잘 알아들은 제자가 자랑스러웠다. 그런데 어찌 알기나 했으랴, 임금의 둘째 아들인 제자가 조선의 왕이 될 줄을. 봉림대군은 즉위하자 선생님을 성균관 사예로 불러 올렸고, 이후 벼슬을 거듭 올려주었다. 효종은 스승을 잊지 않는 고마운 제자였다. 윤선도도 효종의 마음을 이해했다. 훗날 윤선도는 봉림대군 시절 효종이 자기에게 베푼 마음을 ‘은사첩(恩賜帖)’으로 기록하고 엮었다. 긴 시간이 지나도 서로 잊지 않는 제자와 스승이었다.

한 제자, 두 스승 1633년 윤선도는 대군 사부에서 물러났고 다음 해에 경상도 성산현감으로 나갔다. 뒤이어 부임한 사부는 송시열이었다. 송시열은 1년여 동안 봉림대군을 가르쳤다. 효종은 즉위한 뒤 어릴 적 스승이었던 윤선도와 송시열을 조정으로 불러들였다. 두 사람은 효종의 기억 속에 늘 있던 스승이었다. 송시열은 당시 재야의 어른으로 대우받고 있었고 윤선도는 해남과 보길도를 오가며 지내고 있었다. 송시열은 여러 번 벼슬을 받았지만 부임하지 않았다. 효종대 두 사람이 서로 얽힐 일은 없었다. 두 사람이 충돌한 것은 현종 때였다. 1659년 효종이 세상을 뜨자 효종의 계모, 곧 인조의 계비인 자의대비 조씨의 상복 입는 기간이 문제로 떠올랐다. 이것이 문제가 된 것은 효종이 인조의 둘째 아들로서 왕이 되었기 때문이다. 한 집안의 종통(宗統)으로 따지면 효종은 첫째 아들을 대신하여 장자로 인정받았다. 왕통(王統)으로 따지면 인조를 이어 윗대 왕들을 모시는 종묘의 일을 주관하고 나라를 통치하는 권한을 정당하게 계승했다. 여기서 두 사람의 의견이 갈렸다. 송시열은 효종이 왕권을 물려 받은 사실은 분명하지만 그렇다고 ‘둘째 아들’이라는 사실에는 변함없다고 했다. 그래서 둘째 아들로 규정하여 자의대비는 1년간 상복을 입어야 한다는 기년복(朞年服)을 주장했다. 이를 듣고 윤선도는 상소했다. 처음에는 둘째 아들이었지만, 첫째 아들 소현세자가 죽어 효종이 ‘장자’의 자격으로 세자가 되었고, 왕이 되었으므로 종통으로나 왕통으로나 결적 사유가 없다고 했다. 게다가 효종은 왕통을 이은 ‘왕’이라고 했다. 그래서 장자, 왕을 위한 복인 3년복을 입어야 한다고 주장했다. 송시열은 일반적 차원에서 예법은 왕과 사대부 사이에 차이가 없다는 쪽이었고, 윤선도는 왕가와 사대부가의 예법은 차이가 있다는 입장이었다. 결국 기년복으로 결정되어 윤선도는 송시열 쪽의 주장에 밀렸다. 이 일로 1660년 여름에 함경북도 삼수(三水)로 가 4년, 광양에서 2년 동안 귀양살이를 했고, 1667년 (음)7월에 석방되어 해남으로 왔다가 보길도로 들어갔다. 둘 다 효종의 스승이었지만 한 사람은 그를 장자이며 왕으로 여겼고, 또 한 사람은 왕이지만 둘째 아들로 규정하여 그 대우하는 급(級)을 다르게 보았다. 윤선도에게 봉림대군은 둘째 아들로 태어났지만, 정당한 장자의 자격으로 정당하게 왕권을 물려받은 왕이었으므로 ‘장자이며 왕’으로 대우해야 마땅했다. 제자에 대한 스승의 대우법이었다. 낙(樂)과 비(悲)의 섬, 보길도 1637년에 윤선도는 보길도로 들어가 살 곳으로 만들기 시작했다. 1667년에 귀양에서 풀어나 보길도 부용동으로 돌아왔다. 81세였다. 그리고 1671년 (음) 6월 11일에 보길도 부용동 낙서재에서 세상을 떴다. 향년 85세였다. 보길도는 그의 인생 후반부 삶의 거처였다. 권력 다툼과 갈등, 반목이 가득 찬 세상과 떨어진 곳이었다. 이곳에서는 마음조차 한가했다. 윤선도가 세상을 뜬 지 18년이 흐른 1689년, 83세가 된 송시열이 보길도에 발을 디뎠다. 제주도 귀양길이었다. 83세 늙은이가 푸른 물결 사이에 놓여 있게 되어 운수가 궁하다.‘고 애달파하는 시를 바위에 써 놓았다. 송시열이 선 보길도는 조정에서 쫓겨나 귀양가는 이의 비운을 처절히 깨닫는 절도(絶島)였다. 그의 시가 있는 보길도의 중통리와 윤선도의 부용동 원림은 8.2KM정도 떨어져 있다. 약 20리 조금 넘는다. 그 양쪽에는 한 학생의 스승이었지만 서로 다른 생각 때문에 서로 다른 처지에 놓였던 두 사람의 서로 다른 시가 있다. <도움 받은 글> 한국고전종합 DB, https://db.itkc.or.kr

한국고문서자료관, https://archive.aks.ac.kr 김병헌(2014), 「효종대왕 영릉의 택산 논쟁」, 『조선시대사학보』 69, 조선시대사학회. 김봉좌(2006), 「해남 녹우당 소장 「은사첩」 고찰」, 『서지학연구』 33, 한국서지학회. 김지영(2012), 「17세기 효종가족의 탄생과 전쟁경험」, 『한국계보연구』 3, 한국계보연구회. 박권수(2015), 「고산 윤선도의 산론 연구」, 『한국문화』 72, 규장각한국학연구원. 손흥철(2012), 「우암 송시열의 예송의 특징과 의미」, 『유학연구』 26, 충남대 유학연구소. 송기일,노기춘(2002), 「해남 녹우당 소장 전적의 고찰」, 『호남학』 31, 전남대 호남문화연구소. 심순옥(2020), 「조선후기 기해예송의 ‘사종설’에 드러난 참의미-송시열,윤휴,정약용의 입장에서 비교연구」, 『유학연구』 51, 충남대 유학연구소. 이영춘(2006), 「고산 윤선도의 학문과 예론」, 『국학연구』 9, 한국국학진흥원. 장세호(2014), 「고산 윤선도의 예송관」, 『한국사상과 문화』 71, 한국사상문학회. 정재륜, 『공사문견록』 한국학중앙연구원, 『고문서집성』3. 글쓴이 김기림 조선대학교 기초교육대학 부교수 |

||||||||

Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. |

||||||||

| · 우리 원 홈페이지에 ' 회원가입 ' 및 ' 메일링 서비스 신청하기 ' 메뉴를 통하여 신청한 분은 모두 호남학산책을 받아보실 수 있습니다. · 호남학산책을 개인 블로그 등에 전재할 경우 반드시 ' 출처 '를 밝혀 주시기 바랍니다. |

||||||||

로그인

로그인 회원가입

회원가입