[고문서와 옛편지] 고산 윤선도, 추원(追遠)을 기획하다 게시기간 : 2025-08-07 07:00부터 2030-12-24 21:21까지 등록일 : 2025-08-05 15:33

재단법인 한국학호남진흥원

고문서와 옛편지

|

||||||||

|

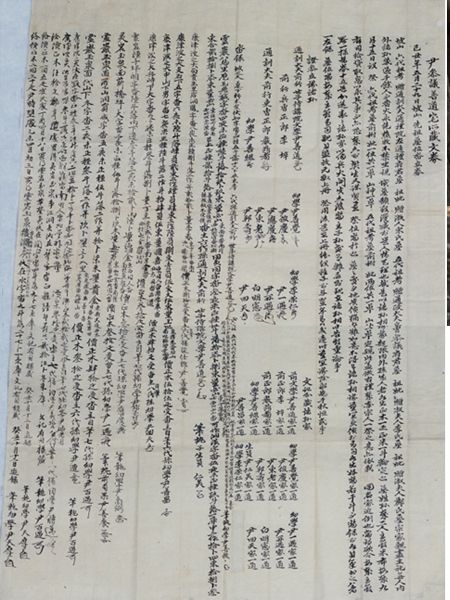

강진과 해남. 두 지역은 전라남도에 있고 바다에 접해 있다는 공통점이 있다. 강진은 남해 바다를 양팔로 껴안았다. 바다가 가슴 깊숙하게 들어와 있다. 해남은 서해를 옆에 끼고 남해쪽으로 완도를, 남서쪽으로 진도와 맟닿아 있다. 강진과 관련 있는 인물을 꼽으라고 하면 아마 많은 이들이 다산 정약용을, 해남 인물로는 고산 윤선도를 내세울 터이다. 강진에는 다산초당과 다산박물관이 있다. 해남에는 녹우당과 윤선도박물관이 있다. 이렇게 나누다 보니 마치 윤선도와 강진은 서로 연관이 없는 듯 보인다. 그러나 윤선도는 강진에도 자신의 자취를 강하게 남겼다. 두 개의 추원당(追遠堂) 강진에 들어서면 길이 동서 두 갈래로 나뉜다. 한쪽은 23번 국도로 마량으로 가는 길로서 강진의 동쪽이다. 또 한쪽은 18번 국도로 해남을 거쳐 진도를 들어가는 길로서 강진의 서쪽이다. 이 중 서남쪽으로 난 18번 국도로 접어들어 왼쪽의 만덕산을 멀리 바라보며 해남을 향해 가다보면 지석마을이 나온다. 여기서 작은 길로 우회전해서 들어가면 작은 저수지가 나온다. 강정저수지인데 이 저수지를 오른쪽으로 옆에 끼고 길을 따라 더 가면 왼쪽의 좁은 길이 보이고 그 너머로 큰 규모의 기와집이 보인다. 추원당(追遠堂)이다. 추원당은 해남 윤씨 문중에서 세운 건물이다. 윤사보(尹思甫)와 윤경(尹耕)을 모신 재실이다. 이 건물은 1649년(인조 27)년에 지어졌다. 추원당 터를 잡고 추원당을 짓고 추원당에 윤사보와 윤경을 모시는 일 등을 주도한 이가 고산 윤선도이다. 강진 추원당에서 나와 다시 18번 국도를 따라 남서쪽으로 내려오다보면 해남 초입에서 13번 국도와 만난다. 여기서 13번 국도로 바꿔 타고 서쪽으로 가면 해남읍 연동리가 있다. 그곳에 또 하나의 추원당이 있다. 녹우당(綠雨堂) 뒤편 비자나무 숲길을 잠깐 걸어가면 담장 안에 있는 기와 건물이 보이는데 이것이 추원당이다. 이 건물은 1935년에 윤정현이 제안하여 지어졌다. 여기 추원당에 모셔져 있는 사람은 윤효정(尹孝貞, 1476-1543)이다. 그의 호는 어초은(漁樵隱). 해남 윤씨 중 어초은파가 여기서부터 시작되었다. 윤효정은 윤경(尹耕)의 일곱째 아들이다. 그는 당시 해남의 부호 정귀영 딸과 결혼하여 해남에 정착했다. 이후 아들 윤구(尹衢) 4형제, 손자 윤홍중, 증손 윤유기, 현손 윤선도가 집안을 이어갔다. 윤선도는 서울 연화방(蓮花坊, 지금의 종로 지역)에서 윤유심의 아들로 태어났다. 그런데 해남 종가의 종손 윤유기에게 아들이 없었고, 이에 윤유기는 윤선도를 계후자로서 입양했다. 이후 윤선도는 해남을 삶의 본거지로 삼았다. 그리고 해남에 삶의 터전을 잡은 윤효정 추모 작업을 본격화했다. 해남 추원당은 윤정현이 지었지만 그 시작은 윤선도였다.

강진 강정리의 추원당

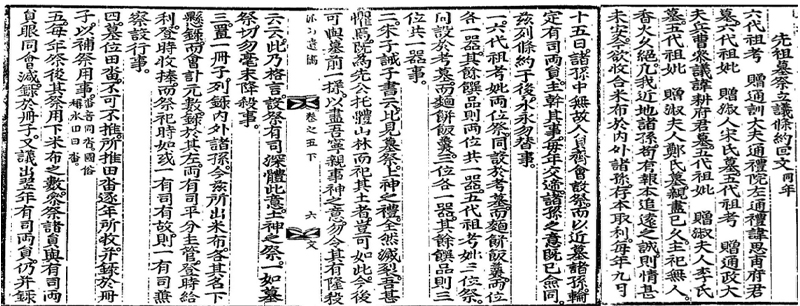

해남 연동의 추원당 두 건의 규약 추원이란 옛일을 생각한다는 말인데 대개 조상의 덕업을 생각하는 마음이나 태도를 표현할 때 쓰인다. 강진의 추원당에서는 윤사보와 윤경에 대한 제사를 정성으로 지낸다. 이들은 윤선도의 6대조와 5대조이다. 1634년(인조7)에 경상도의 성산현감으로 좌천되었을 때 윤선도는 본격적으로 선조를 추모하는 작업을 시작했다. 경상도 성산과 호남의 강진은 가깝지 않다. 그러나 선조 추모 작업은 거리와 상관없었다. 가문 구성원의 결속을 강화하면 그만큼 가문 위상도 올라갈 수 있었다. 윤선도는 기꺼이 그 일을 맡았다. 윤사보와 윤경은 해남에 윤씨의 삶의 터전을 마련했던 윤효정(尹孝貞, 1476-1543)의 할아버지와 아버지이다. 윤선도 입장에서 보면 직계 선조다. 조선시대 집안 제사는 4대 봉사(奉祀) 즉 4대조까지만 지낸다. 현손이 고조부의 제사까지 지내는 것이다. 5대조, 6대조가 되면 제사 대상에서 벗어난다. 윤사보와 윤경의 제사가 끊기게 되자 윤선도는 못내 아쉬웠다. 그렇다고 무조건 조상의 덕업을 기억하고 제사를 충실히 지내야한다고 외치기만 해서는 안 되었다. 말이 있으면 실천도 있어야 했다. 그는 윤사보와 윤경을 추모하는 공간을 만들기 위해 계획을 세웠다. 이리저리 재실 터도 알아보았다. 그리고 1649년(인조 27)에 강진 도암면 강정리에 추원당을 세웠다. 이어서 제사 지내는 일을 어떻게 실천할 것인지 구체적으로 정했다. 6대조고(六代祖考) 증 통훈대부(贈通訓大夫) 통례원 좌통례(通禮院左通禮) 휘(諱) 사보(思甫) 부군의 묘(墓), 6대 조비(祖妣) 증 숙인 송씨(淑人 宋氏)의 묘, 5대 조고(五代祖考) 증 통정대부(贈通政大夫) 병조 참의(兵曹參議) 휘 경(耕) 부군의 묘, 5대 조비(祖妣) 증 숙부인 이씨(李氏)의 묘, 5대 조비 증 숙부인 정씨(鄭氏)의 묘는 친진(親盡)이 된 지 이미 오래되어 제사를 주관할 사람이 없어서 향화(香火)가 오래전에 끊어졌습니다.

무릇 가까운 지역에 사는 우리 여러 자손들이 참으로 선조의 은덕에 보답하고 추모하며 제사를 올리려는 정성이 있다면 이는 정(情)으로 볼 때 매우 미안하게 여길 것입니다. 그래서 지금 내외(內外)의 여러 자손들로부터 미포(米布)를 거둬 모은 뒤에 원본(元本)은 놔두고 그 이자(利子)를 취하여, 매년 9월 15일에 자손들 중 특별한 일이 없는 사람들이 한데 모여 제사를 지내려고 합니다. 분묘와 가까이 있는 자손들 중에서 번갈아가며 유사(有司) 두 명을 정하여 그 일을 주관하게 하고 매년 교체하기로 하였습니다. 이에 대해서는 여러 자손들이 이미 모두 동의하였기에, 아래에 조약(條約)을 열거하오니 영원히 변치 말기 바랍니다.

제사를 지내려면 제수(祭需)가 있어야 하고 제수를 준비하려면 재원이 있어야 한다. 윤선도는 후손들의 십시일반(十匙一飯)으로 재원을 마련했다. 이른바 친족끼리의 계(禊)를 만들었다. 여러 자손에게서 미포를 걷고 그것을 자본으로 삼아 친족들에게 꿔주고 이자를 받아 제사에 필요한 재원을 만들어가는 방법이었다. 실천할 수 있는 방안까지 완벽하게 구비해 놓은 것이다. 윤선도는 여기에 규약 8개를 덧붙였다. 묘제를 지내기, 제상에 국수, 떡, 밥, 국 및 기타 찬품 하나씩 더하기, 묘제 지낼 때 묘가 있는 토신에게도 제사 지내기, 미포를 낸 사람의 이름과 그 양을 기록하는 회계를 철저히 하기, 묘제를 위해 논과 밭 등 토지를 점진적으로 마련하기, 일을 맡아 주관하는 유사들은 인수인계를 철저히 하기 등을 정했다.

윤선도가 묘위답 내놓을 때의 문권.이미지출처:문숙자의 글. 그리고 마지막 제8조는 ‘이 조약을 판자에 써서 궤에 담는다.’고 했다. 종이도 아니고 나무판에 써서 상자에 담아 보관하고 유사끼리 인수인계할 때 반드시 전해주며, 소중히 여겨야한다고 강조했다. 현재 강진 추원당에는 보목계(報睦禊)가 있는데, 그 시작은 윤선도였다.

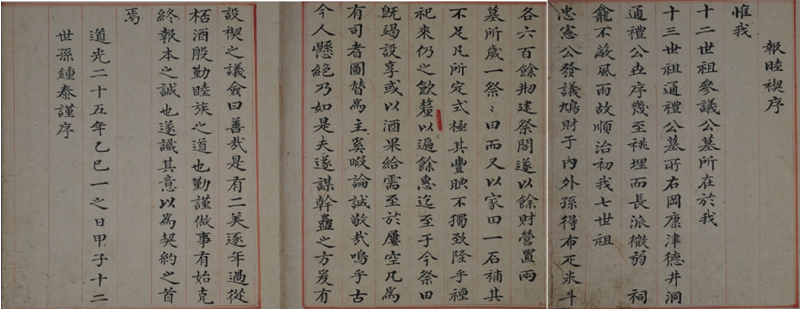

8살 무렵 윤유기에게 입양된 후 윤선도는 해남을 자신의 본거지로 여겼다. 양주의 고산(孤山)에도 거처할 데가 있었건만 정치적 어려움을 겪으며 벼슬을 그만두거나 유배지에서 풀려날 때 해남으로 돌아오곤 했다. 해남에 거처할 공간을 처음 마련한 고조부 윤효정을 기리지 않을 수 없었다. 그는 윤효정을 추모하고 제사지내는 일을 구체적으로 규정했다. 고조부와 고조모의 묘제 차례

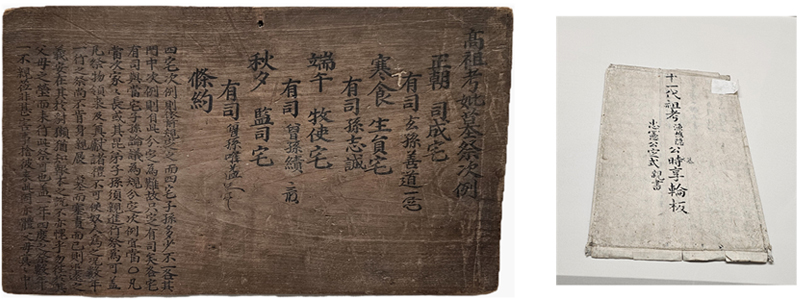

정조에는 사성댁, 유사는 현손 윤선도. 한식에는 생원댁, 유사는 손자 지성(志誠) 단오에는 목사댁, 유사는 증손 적(績) 추석에는 감사댁, 유사는 증손 유익(唯益) 네 댁이 제사 지내는 차례는 이전에 정했던 규정에 따른다. 그러나 네 집안 자손들의 수가 많고 적음이 한결같지 않으니 그 집안 안에서 차례를 분정(分定)하기가 어렵다. 그래서 유사(有司)를 정하였다. 각 댁의 유사는 그 댁의 자손과 함께 의논하여 제사 지낼 차례를 정하는 것이 마땅하다. 제사 지낼 차례를 맞은 집안은 가장 또는 형제, 자손들이 반드시 친히 제사를 지내야 한다. 제사에 필요한 물품을 받아오는 일이나 잔을 올리는 일 등 예와 관련한 모든 일은 절대 종들을 시켜서는 안 된다. 몇 년 만에 한번 지내는 제사인데 자신이 친히 묘소에 와 제사 지내는 일을 기꺼이 하지 않고 책임을 면하려고 한다면 조상을 추모하는 그 뜻은 어디에 있는가. 짐승들조차 오히려 근본의 은택을 갚는다는 말을 알고 있으니 어찌 부끄럽지 않을까. 고조부인 윤효정, 고조모인 정씨의 묘제(墓祭)와 관련한 규정이다. 묘제라는 말은 『가례』에 나오는데 조선시대에 많이 설행했다. 지금은 대체로 시제(時祭) 시향(時享) 등으로 부르며 한식 즈음에 묘소에 가서 제사를 지내기도 한다. 그런데 조선 전기까지만 해도 묘소에 가서 지내는 제사를 의미했다. 설, 한식, 단오, 추석 등 1년에 4번 설행했다. 윤선도는 해남에 처음으로 자리잡아 ‘해남윤씨’라는 말이 있게 한 윤효정에 대한 추모가 필요하다고 판단했다. 또한 무엇보다 자신의 직계 고조부가 아닌가. 하지만 1년에 4번 지내는 묘제를 한 집안에서 모두 맡아하기는 쉽지 않았다. 윤선도는 설행 계획을 구체적으로 짰다. 윤효정은 적자 4형제를 두었다. 윤구(尹衢)‧윤항(尹衖)‧윤행(尹行)‧윤복(尹復) 등이다. 윤선도는 이 네 집안에 각각 하나의 묘제를 배당했다. 설날, 한식, 단오, 추석 등 1년에 4번 의 묘제를 윤효정의 네 아들 집안에서 각각 맡아서 지내도록 한 것이다. 설날 묘제는 첫째댁 윤구 집안, 한식 때에는 둘째댁 윤항 집안, 단오에는 셋째댁 윤행 집안, 추석 묘제는 넷째댁 윤복 집안에서 맡기로 한 것이다. 그런데 문제 해결이 여기서 끝나지 않는다. 각 집안에서 이번 해의 묘제는 과연 누가 지낼 것인가도 정해야 했다. 윤선도가 제안한 해결책은 각 집안에서 유사(有司)를 선정해 두는 방법이었다. 유사로 선출된 이가 묘제 관련 일을 맡고 집안 사람들과 논의하여 누가 묘제를 지낼 것인지 정하는 방식이었다. 이 약조를 정할 즈음 각 집안 유사들을 보면, 첫째댁은 현손 윤선도, 둘째댁은 손자 윤지성(尹志誠, 후에 尹志中으로 개명), 셋째댁은 증손자 윤적(尹績), 넷째댁은 증손자 윤유익(尹唯益) 등이다. 유사들을 집안 항렬상으로 보면 윤선도가 가장 아래에 있다. 윤지성은 윤선도의 할아버지뻘이다. 윤선도는 종가의 자손으로서 윤효정 부부의 묘제 설행 순서를 정하는 일을 주관했다. 그리고 이 내용을 나무판에 써 넣었다. 강진 추원당 규약을 ‘판자’에 써서 궤에 넣었던 것처럼.

해남 윤씨 추원의 실천을 정월 이십이일은 고조모님 기일이요, 이월 초육일은 고조부님 기일이라.

그리고 삼월 이십삼일은 조모님 송씨의 휘일이라네. 사월 십삼일은 증조부님 제삿날이요, 이십일일은 천지(天只) 곧 어머님을 여읜 날이라. 오월 십삼일 종천(終天)의 비통함은 내가 차성 적소(謫所)에서 당했었지. 증조모님 기일은 며칠이던가, 그날은 바로 팔월 십사일. 영광의 황고께서 별세하신 것은, 절기로 초겨울 시월 초하루. 이상은 신주 옮겨 정침에서 제사지내니, 아이들에게 말해 주어 잘 기억하게 하라. 사월 사일은 외조부님 기일인데, 외가의 제사 차례는 종이에 써 두었네. 칠월 십이일은 외조모님 기일인데, 우리 차례가 아니라도 감히 방치하랴. 십이월 이십팔일과 팔월 이십일은, 나를 낳아 주신 부모님의 기일이라. 이상 네 분 기일에는 어떻게 해야 하나 종이에 써서 지방(紙榜) 만들고 허위를 차려야지. 사친 쪽의 황고이신 참찬공께선, 시월 이십일일에 세상을 버리셨네. 조모님은 앞뒤로 두 분이 계시는데, 사월 오일은 첫째 조모님 기일이요. 둘째 임씨 조모님은 오월 이십일일인데, 이분이 실로 선인의 형제를 낳으셨네. 안씨인 외조부님 승의랑께서, 일찍 돌아가신 날이 삼월 초하루요. 외조모님 한씨는 이보다 먼저 돌아가시어 기일이 오월 십삼일이라. 이상 다섯 기신은 감히 제사 올리진 못해도. 장방(長房)이 제사할 때 부조해야 할 것이네. 꽤 길지만 한 편 시이다. 제목은 <기휘일시(記諱日詩)>. 휘일을 기록했다는 말인데 휘일(諱日)은 돌아가신 날이다. 친가 고조부부터 외가 선조들의 기일(忌日)을 7언시로 지었다. 윤선도는 조상의 은덕을 기억하고 보답해야한다고, 제사를 잘 지내야한다고 입으로만 떠들지 않았다. 강진 추원당을 짓고 묘제를 위한 토지 곧 묘위답(墓位畓) 마련할 당시 15명이 땅을 내놓아 총 89.5두락을 거두었는데 이때 윤선도는 영암 팔마리에 있는 땅 20두락을 내놓았다. 전체 묘위답의 22%다. 그 땅값을 따로 받지 않았다. 자기 집이 조금 부유한 편이어서 땅값을 챙기지 않아도 된다고 했다. 윤효정 부부에 대한 묘제의 일을 맡아할 유사를 정할 때에도 스스로 유사가 되었다. 선조들의 기일을 소재로 시도 지었다. 윤선도의 생부 윤유심은 종손(宗孫)이 아니었다. 그러나 윤선도는 종손 윤유기에게 입양되어 종손이 되었다. 그는 종손으로서 반드시 해야할 일, 우선 해야할 일을 고민했다. 그것은 가문의 결속이었다. 추원(追遠)을 결속의 바탕으로 삼았다. 그리고 진심을 다해 기획하고 실천하고 솔선했다. 고산윤선도박물관 전시물 중 나무판자로 된 것이 있다. 거기에는윤효정 부부 묘제를 주관할 유사 명단을 써 넣었다. 강진에서도 해남에서도 추원 규약을 ‘판자’에 썼다. 추원지심을 잊지 않게 하려는 나름의 기획이었을 터이다. <도움 받은 글> 한국고전종합 DB, https://db.itkc.or.kr/

한국학자료센터, https://kostma.aks.ac.kr/ 고영진(2017), 「윤선도의 학문과 사상적 특징」, 『규장각』 51, 규장각한국학연구원. 문숙자(2013), 「17세기 해남윤씨가(海南尹氏家)의 묘위토(墓位土) 설치와 묘제(墓祭) 설행 양상」, 『역사와현시』 87, 한국역사연구회. 최정미‧천득염‧이효원(2020), 「해남윤씨 재실 건축 연구-강진 추원당과 영모당을 중심으로」, 『호남학』 68, 전남대 호남학연구원. 글쓴이 김기림 조선대학교 기초교육대학 부교수 |

||||||||

Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. |

||||||||

| · 우리 원 홈페이지에 ' 회원가입 ' 및 ' 메일링 서비스 신청하기 ' 메뉴를 통하여 신청한 분은 모두 호남학산책을 받아보실 수 있습니다. · 호남학산책을 개인 블로그 등에 전재할 경우 반드시 ' 출처 '를 밝혀 주시기 바랍니다. |

||||||||

로그인

로그인 회원가입

회원가입