[한 폭의 그림, 하나의 이야기] 근대적 공간으로의 도시풍경 게시기간 : 2025-07-17 07:00부터 2030-12-24 21:21까지 등록일 : 2025-07-15 18:02

재단법인 한국학호남진흥원

한 폭의 그림, 하나의 이야기

|

||||||||

|

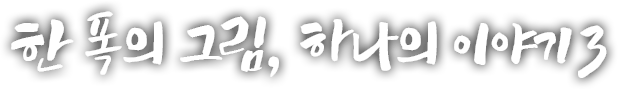

태어나보니 할아버지는 소치 허련, 아버지는 미산 허형, 형이 남농 허건이었던 임인林人 허림許林(1917-1942). 스물다섯이라는 짧은 생이었지만 목포에 정착하여 화가로서의 삶을 살며 자신의 동네를 그린 그림이 <목포 만호동 소견>이다(그림 1). 삼대三代가 화가인 집안에서 태어나 일제강점기에 근대 신교육을 받고 일본 유학을 다녀와 할아버지나 아버지의 화풍이 아닌 새로운 시각으로 보려 했던 젊은 화가 허림의 그림은 낯설지 않다.1) 근대도시 목포에서 목포는 영산강 입구에 위치한 서남해안의 주요 거점 지역으로, 일제강점기 개항장으로서 성장한 근대도시이다. 일본인들이 거주하며 일본과의 교류가 빠르게 이루어졌고 이후 상업 자본과 근대 문물이 대거 유입되었다. 경제활동이 활발해지면서 주변 지역의 사람들이 일자리를 찾아 목포로 몰려들었다. 1930년대 목포는 ‘3대항 6대도시’로 불리며 전성시대를 맞이했다. 식민지였지만 목포는 근대도시로서의 면모를 갖추면서 외형적으로 성장하고 인구도 꾸준히 늘었다.2) 신흥지주와 부상富商을 배출하면서 문화적 수요도 활발했다. 진도에서 강진 병영으로 옮겨갔던 허림의 가족도 1925년 목포로 이사했다. 부친 허형이 목포를 선택하여 이주한 배경에는 목포에서 경제적인 문제를 해결하려 했던 분명한 이유가 있었다. 목포에서 자란 허림은 어려서 아버지 허형에게서 사군자를 익혔는데 형 허건이나 의재 허백련처럼 할아버지와 아버지의 화풍을 임모와 방작 등의 전통방식으로 그림을 배웠다. 화재畵材가 뛰어나 주위 사람들에게 칭찬을 받았다고 한다.3) 목포 북교보통학교를 마치고 목포상공학원에 입학하여 3년을 수학하면서 학교에서 근대식 미술 수업을 받았고, 일본에서 유입된 미술 서적 등을 통해 서양화를 자연스럽게 받아들였다. 졸업 후 허림은 본격적으로 그림을 그렸다. 1935년 불과 18세의 나이에 조선미술전람회(이하 조선미전)에 <조朝>라는 작품을 처음 출품하여 입선한 후 1940년까지 다섯 번이나 입선하였다. 허림은 생계를 위해 허건과 함께 주문을 받아 화조화 같은 장식적인 그림을 제작했다. 이때 쓰던 호는 ‘철만鐵巒’으로, 주로 상업적인 그림에만 사용한 듯하다.4) 목포의 한 요정에서 주문받은 그림들을 제작하였는데, 요정에 자주 출입하는 일본인 부호와 관료들 취향에 맞춰 일본화풍으로 그렸다.

1939년에 제작된 <화조화 8폭>은 상업적인 그림인 만큼 세밀한 표현과 채색으로 장식적인 효과를 극대화한 작품이다(그림 2). 판매를 해야하는 작품이었기 때문에 구성과 소재를 전통적인 것으로 선택한 것으로 생각된다. 그래서 허림 작품치고 거의 드물게 제시도 써 있다. 이 제시는 형인 허건이 쓴 것으로 보인다.5) 공필工筆의 선으로 대상의 윤곽을 섬세하게 그리기도 하고, 잎이나 나뭇가지 등은 몰골법으로 바로 묘사하기도 하였다. 채색은 보색을 이용한 그라데이션 기법 등 색상의 변화에 신경을 써 입체감 있게 표현하였는데, 비단에 그린 그림이지만 마치 수채화같은 느낌을 주기도 한다. 각 폭 배경에 옅은 색으로 바림을 한 것이나 절단된 나뭇가지 등은 마치 일본화 같은 분위기를 보여주는데, 이는 당시 화단에 유입된 일본화의 유행과 무관하지 않다. 이러한 일본화풍의 관심과 수용은 허림의 일본유학으로 이어졌다. 생전의 허형은 허림의 일본유학을 반대했다. 아버지 허형 타계 후에야 비로소 허건의 허락을 받아 1940년 도쿄의 사립미술학원이었던 가와바타미술학교川端畵學校에 들어갈 수 있었다. 일본에서의 미술학습과 경험은 이후 문부성전람회文部省展覽會에서 두 번이나 입선하는 회화적 성취로 이어진다. 허림은 정운면鄭雲葂(1906-1948) 등과 함께 전시회를 개최하는 등 두각을 나타내며 활동을 하였으나 1942년 25세의 이른 나이에 세상을 떠났다. 유달산 아래 만호동

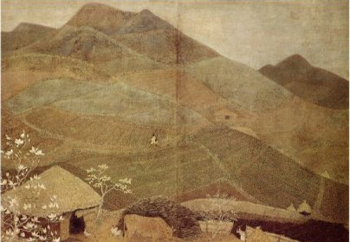

그림 1-1 허림, <목포 만호동 소견>, 부분 목포 만호동萬戶洞은 조선 세종 때 군사조직의 하나였던 목포 만호진이 설치되어 수군만호가 머물고 있었던 곳으로, 해상방어의 요충지였다. 일제강점기때 목포대木浦臺라고도 불렸다. 광복 후 행정조직 개편에 따라 만호진의 이름을 따서 만호동이라고 하였는데 개항을 기점으로 도시의 모습을 갖추고 발전하며 많은 사람들이 이곳으로 모여들었다.6) 허림은 자신이 살던 근대 목포의 도시풍경으로서의 만호동을 수묵과 담담한 채색으로 담아냈다(그림 1). 아래에서 위로 올려다본 시점은 전통화보다는 서양화의 원근법에 가깝고, 공간에 여백을 두기보다는 화면 가득 층층 언덕과 집들로 빼곡하게 채웠다. 화면 아래 넓고 긴 파란 기와지붕과 일본식 판지붕이 대조된다. 윗동네와 아랫동네는 바위와 돌담으로 구분했다. 집집마다 굴뚝들이 여기저기 솟아있고 빨랫줄에 널린 흰 빨래와 물동이와 장독대, 겨울을 대비해 쌓아놓은 장작더미 등이 묘사되어 있다. 골목 곳곳에는 물동이를 이고 집으로 돌아가거나 아이를 업고 있는 여인들의 모습 등 소소한 서민들의 삶이 고스란히 담겨 있다. 화면 왼편 위쪽 건물에는 ‘제일여관第一旅館’이라는 간판이 보인다(그림 1-1). 항구와 역에 가까워 만호동에는 여관과 여인숙이 많았다고 한다. 현재 목포 북교초등학교 주변의 주택과 골목어귀는 허림이 살았던 시대의 모습이 그대로 남아 있다. 근대도시의 풍경은 주로 서양화가들이나 조선미전에 출품한 일본인 화가들의 작품 소재였다. 반면 전통화에서는 산수나 농촌의 향토적 풍경이 대부분이었다. 허림은 전통화의 소재로 근대도시의 주택가 모습을 사생하여 담아냈다. 전통적인 화법으로 표현하기보다는, 보이는 그대로 거침없이 빠르게 묘사한 사생화법을 사용하였다. 이는 허림이 일본 유학시기 습득한 연필소묘와 채색화 위주의 교육에서 비롯되었을 것이다. 당연히 소재 또한 현실에서 찾았다.

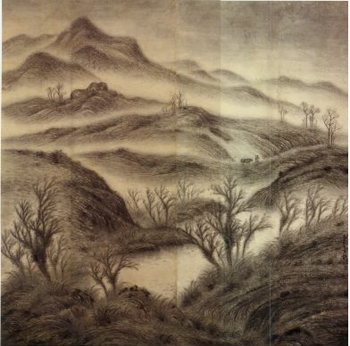

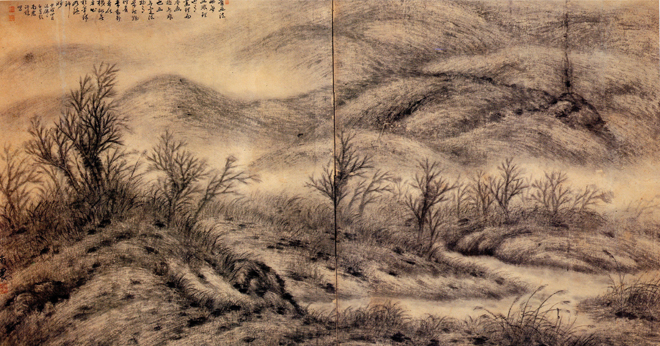

그림 3 허림, <바다가 보이는 전가>, 1939, 종이에 수묵채색, 140×177cm, 남농기념관소장

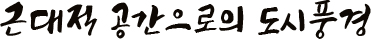

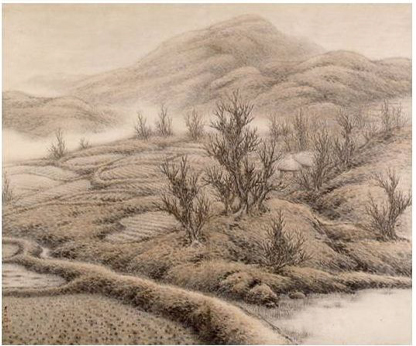

그림 4 허림, <목포뒷게>, 1940, 종이에 스케치, 29×41cm, 개인소장 허림은 자신의 삶의 공간인 목포 만호동을 비롯해 주변 변두리 전원을 포착했다. <바다가 보이는 전가田家>나 <목포뒷게>는 목포 주변과 인근을 스케치하거나 사생하여 그린 그림이다(그림 3, 그림 4). 1939년 제18회 조선미전에 출품하여 입선한 <바다가 보이는 전가>의 경우 유달산 뒤편으로 추수가 끝난 밭이랑과 앙상한 가지만 남은 나무들, 초가지붕의 농가와 멀리 바다가 보이는 전원의 풍경을 담아냈다. <목포뒷게>도 당시 ‘뒷게’라 부르던 유달산 뒤쪽에서 바라본 논과 밭, 마을을 스케치로 그린 것이다. 허림, 새로움에 눈을 뜨다 허림은 남종문인화같은 전통적인 화풍은 기피하였다. 그런 허림에게 허건은 “왜 너는 엉뚱한 그림을 그리느냐? 아버지께서 그림을 그리려면 소치 할아버지나, 의재같은 산수를 그리라고 하시지 않던?”이라고 하면, 허림은 “그런 그림 형이나 실컷 그리세요. 지금이 어느 시댄데, 고리타분하게 옛날 그림만 그려요.”라고 했다고 한다.7) 특히 허백련의 그림에 대해 “너무 고답적이며 중국 그림 냄새가 난다”고 하였는데, 그래서인지 1938년 허백련이 연진회를 설립했을 때 참가하지 않았다. 허림은 본격적으로 그림을 그리면서 형 허건의 영향과 서울 작가들의 경향에 주목하였다. 1935년 14회부터 5번의 입선을 거듭하면서, 그가 조선미전에 입선하기 위해 가장 크게 영향받은 사람은 허건과 청전靑田 이상범李象範(1897-1972)이었다. 허림은 화단의 경향을 금세 파악했다. 먼저는 가장 가까이에 있는 형의 화풍과 이상범을 비롯해, 소정 변관식, 심산 노수현 등이 그렸던 정감있는 시골풍경을 일본 남화풍으로 그려낸 산수화였다. 허림의 첫 입선작 <조朝>를 보면 이상범의 <초동>과 허건의 <취우후>와 닮아있다(그림 5, 6, 7). 근경에서부터 원경까지 켜켜이 겹쳐진 능선은 운무雲霧로 구분하거나 근경의 잡목을 건필로 거칠게 표현하는 등 비슷하지만 청전화풍靑田畵風의 전형적인 모습이다. 이후의 작품들도 비슷한 느낌을 주는 일본 남화풍의 산수화였다. 이 때문에 비평가들에게 ‘청전류靑田流’라는 지적을 받은 허림은 이상범식 남화풍 산수화에서 벗어나고자 했다. 소재부터 바꿨다. 직접 사생한 목포 교외의 풍경과 금강산 묘길상 등 사실적인 묘사가 두드러지는 작품들을 제작했다. 허림은 허건에게 “형님 저를 일본으로 보내주십시오. 일본에 가서 미술학교를 다녀야 되겠습니다. 그리고 이까짓 선전鮮展에 다 무어라고 출품하겠습니까? 나는 문전文展을 상대하고 그림공부를 하겠습니다. 시골 화가들에게 비해서 특선하기가 좀 어려울 것입니다.”라는 포부를 밝혔다.8)

그림 5 허림, <朝>, 1935년, 종이에 수묵, 126×130cm, 운림산방소장

그림 6 이상범, <初冬>, 1926년, 종이에 채색, 153×185cm, 국립현대미술관소장

그림 7 허건, <驟雨の後>, 1934년, 종이에 수묵, 93×174.5cm, 남농기념관소장 허림은 근대성에 대한 이해가 빨랐다. 한발 앞서 수용하고, 이를 성취하려 했다. 그래서 일본 유학을 선택했고, 그 회화적 성과는 문부성미술전람회文部省美術展覽會에서 두 번이나 입선한 사실로 드러난다. 허림 이후에 허건과 정운면이 뒤따라 문전에 출품하여 입선하였다. 허림이 유학할 당시 일본화는 서양의 인상파 이후 부각된 화가의 주관과 남화의 정신성을 접목시킨 ‘신남화’ 혹은 ‘신일본화’라 불리는 새로운 화풍이 대두되었으며, 마티에르를 강조하는 표현기법 등 재료와 기법의 영역이 확장된 현대적인 화풍을 보여주었다.9) 허림은 문전에 입선하기 위해 소재와 기법에서 다른 작가들과 차별성을 드러내야 했다. 소재에서는 친숙한 목포 풍경을 사용하였고, 표현기법에서는 좀더 독특한 방식을 보여준다. <전가>(1941년, 제4회 문전 출품작)와 <6월 무렵>(1942년, 제4회 문전 출품작)에서는 그동안 볼 수 없었던 점묘법을 사용하여 그린 것이다. <전가>에서는 소극적으로 사용되던 점들이 <6월의 무렵>에서는 보다 적극적으로 표현되었다(그림 8). 화면 전체에 바탕색을 칠하고 그 위로 색색의 점을 찍었다. 하단 보리밭의 보리이삭은 아교에 황토를 섞어 낱알 하나하나를 도드라지게 표현하여 묘사하였다. 이러한 입체감의 표현은 서양화에서의 마티에르와 유사하다. 또는 점을 찍어 묘사했기에 점묘화라 할만하다(그림 8-1).

그림 8 허림, <6월 무렵>, 1942년, 제5회 문전 입선작, 종이에 채색, 153.5×186.5cm, 남농기념관소장

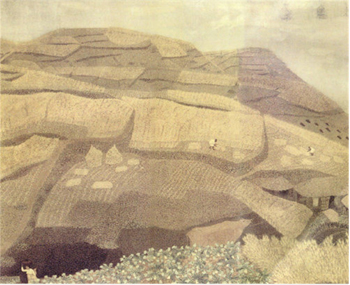

그림 8-1 허림, <6월 무렵>, 부분 이러한 방법론으로 허림은 이후 작품들을 제작하였다. 인상주의 화법과 같은 점묘화라는 독특한 조형방식으로 근대적인 화풍을 보여주었으며 이는 허림만의 개성으로 평가되었다. “요절한 천재화가” 1942년 문부성전람회에 두 번째 입선한 허림에 대해 “반도화단의 신성新星”이라 신문에 보도되며 큰 주목을 받았다. 허림의 이러한 예술적 성취는 허건이 있어서 가능했다. 처음 조선미전에 출품할 때만 해도 허림은 허건의 영향을 받았으나 일본유학 이후에는 오히려 허건이 허림의 신일본화풍을 배워 조선미전과 문전에 출품하게 된다. 허건이 1940년대 초에 제작한 작품들 대부분이 허림에게 영향받은 것들이다. 특히 점묘법이 사용된 몇 폭의 작품은 허림의 것과 그림의 구성부터 기법과 소재가 닮아있다. 이 가운데 허건이 1944년에 제작한 <목포일우>는 1942년 허림의 <과수원풍경>과 너무나 똑같아 허건이 동생의 작품을 그대로 차용한 것이 아닌가 싶을 정도이다(그림 9, 그림 10). 두 작품은 화면 전체에 언덕을 배치하였는데 언덕의 능선이나 구획된 밭, 그리고 근경의 초가와 나무 등 경물의 배치가 매우 흡사하다. 허건은 작품의 구성을 처음부터 허림의 작품을 참고한 것으로 보인다. 전체적인 색채는 허림의 경우 갈색톤이지만 허건은 연녹색의 봄풍경이 연상된다. 기법에서 두 작품 모두 화면에 은은한 채색을 한 뒤 볼록 튀어나온 황토안료를 두껍게 사용하여 두드러지게 표현하거나, 점묘법를 사용했다. 재료와 표현기법 등에서 새로운 전형을 제시하는 선구자적 작례로 볼 수 있을 것이다.

그림 9 허림, <과수원풍경>, 1942, 종이에 채색, 126×186cm, 목포향토문화관소장

그림 10 허건, <목포일우>, 1944, 종이에 채색, 148×179cm, 개인소장 허건은 허림을 두고 “본래의 타고난 화재에 모든 물체를 관찰함에 보는 각도가 일반인과 달랐다.”라고 회고하였다.10) 허림의 독창적 화법은 허건에게 예술적 자극이 되었다. 하지만 허림이 작고한 뒤 허건은 더 이상 그러한 화풍으로 그리지 않고 다시 수묵화로 돌아갔다. 본격적인 화가로서의 활동기간은 8년여 밖에 되진 않지만 허림은 강렬한 족적을 남겼다. 1930-40년대 목포의 개방적인 도시문화를 배경으로 시대적인 변화에 적응하면서, 허림은 전통적인 방식의 그림보다는 새로운 시대에 맞는 채색과 표현을 할 것을 주장했다. 이는 새로운 화풍을 받아들이는 차별화된 미술인식을 통해 비롯된 것이라 할 수 있다. 허림의 화풍은 허건과 소송小松 김정현 金正炫(1915-1976), 동강 정운면과 교유하며 영향을 주었으며, 허림은 근대 호남 전통화단에서 새로운 시각과 변모를 시도했던 화가로 평가된다. 1) 허림의 생애에 대해서는 박수홍, 「林人 許林(1918-1942)의 회화 연구」(명지대학교대학원 미술사학과 석사학위논문, 2013)를 참고하였다.

2) 목포시‧목포시사편찬위원회, 『목포시사』①항도목포(2017), 426-435쪽. 최경현, 「일제강점기와 해방 직후의 목포화단 연구」, 『한국근현대미술사학』제21집(2010), 29-30쪽. 3) 문순태, 「운림산방 3대(소치‧미산‧남농)의 생애와 작품세계」, 『운림산방화집』(전남매일신문사, 1979), 182쪽. 4) 허건도 南農 대신 ‘鐵山’이라는 假號를 사용하였다. 박수홍, 앞의 논문, 8쪽. 5) 박수홍, 앞의 논문, 45쪽. 허건이 제시를 쓰고 허림은 그림을 그린 합작품으로 생각된다. 6) 목포시‧목포시사편찬위원회, 『목포시사』④터전목포(2017), 495쪽; 이성곤‧박진영, 『항구도시 목포 유달동 만호동』(전라남도‧국립민속박물관, 2011) 참조. 7) 문순태, 앞의 책, 166쪽. 8) 허건, 『남종문화사』(서문당, 1994), 320-321쪽. 9) 이중희, 『일본근현대미술사』(예경, 2010), 240-242쪽 참조. 10) 허건, 앞의 책, 320쪽. 참고문헌 문순태, 「운림산방 3대(소치‧미산‧남농)의 생애와 작품세계」, 『운림산방화집』, 전남매일신문사, 1979.

박수홍, 「林人 許林(1918-1942)의 회화 연구」, 명지대학교대학원 미술사학과 석사학위논문, 2013. 원동석, 「허림의 생애와 작품세계」, 『소치일가사대화집』, 양우당, 1990. 이태호, 「조선시대 호남의 전통회화」, 『호남의 전통회화』, 국립광주박물관, 1984. 최경현, 「일제강점기와 해방 직후의 목포화단 연구」, 『한국근현대미술사학』제21집, 2010. 허건, 『남종문화사』, 서문당, 1994. 『목포시사』 1․2․3․4․5, 목포시 목포시사편찬위원회, 2017. 목포시청 https://www.mokpo.go.kr/ 글쓴이 김소영 한국학호남진흥원 연구위원 |

||||||||

Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. |

||||||||

| · 우리 원 홈페이지에 ' 회원가입 ' 및 ' 메일링 서비스 신청하기 ' 메뉴를 통하여 신청한 분은 모두 호남학산책을 받아보실 수 있습니다. · 호남학산책을 개인 블로그 등에 전재할 경우 반드시 ' 출처 '를 밝혀 주시기 바랍니다. |

||||||||

로그인

로그인 회원가입

회원가입