[민속의재발견] ‘나는 간다’라는 말도 못다 하고 가는가 게시기간 : 2026-01-14 07:00부터 2030-12-24 21:21까지 등록일 : 2026-01-12 10:27

재단법인 한국학호남진흥원

민속의 재발견

|

||||||||||||

|

“민속학은 과거 우리 선조들이 살아온 삶을 살펴 오늘날의 모습과 비교해 보고 이를 통해 미래를 예측해 보는 학문이다. 선조들의 삶은 이야기, 노래, 의례, 놀이, 신앙 등에 전승되는 기억의 역사이다.”

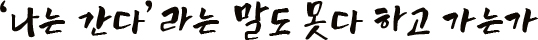

1. 삶과 죽음의 길은 : 목숨 《삼국유사(三國遺事)》 권5 감통(感通) 7 ‘월명사 도솔가조(月明師兜率歌條)’에는 ‘죽은 누이를 기리는 노래’라는 뜻을 가진 <제망매가(祭亡妹歌)>가 수록되어 있다. 신라 경덕왕 때의 승려인 월명(月明師, ?~?)이 죽은 누이의 명복을 비는 재(齋)를 주관하면서 향가를 지어 불렀더니 갑자기 세찬 바람이 불어 지전(紙錢)을 서쪽(서방 극락세계 방향)으로 날려 사라지게 하였다는 이야기와 함께 전한다. 生死路隱 此矣 有阿米 次肸伊遣

吾隱去內如辭叱都 毛如云遣去內尼叱古 於內秋察早隱風未 此矣彼矣浮良落尸葉如 一等隱枝良出古 去奴隱處毛冬乎丁 阿也 彌陀刹良逢乎吾 道修良待是古如 (生死路는 여기에 있음에 두려워지고 나는 간다라는 말도 못 다 이르고 가는가 어느 가을 이른 바람에 이에 저에 떨어질 잎처럼 한 가지에 나고 가는 곳 모르는구나 아아 彌陀刹에서 만날 나 道 닦아 기다리련다) -양주동 해석-

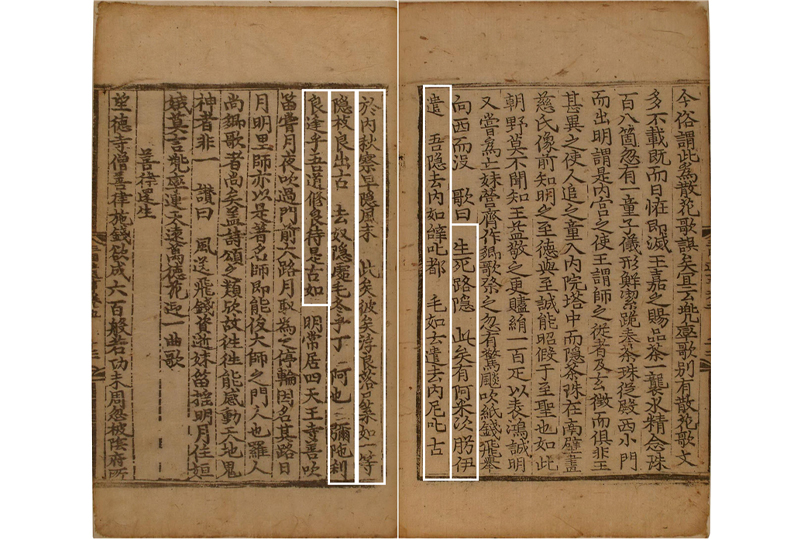

한자(漢字)를 이용해 한국어를 표기한 향찰(鄕札)로 표기된 10구체의 이 노래는 “삶과 죽음의 길은 이(이승)에 있음에 두려워하여 나는(죽은 누이) 간다라는 말도 못다하고 갔는가? 어느 가을 이른 바람에 여기저기 떨어지는 잎처럼 한 가지에 나고도 가는 곳을 모르는구나. 아, 미타찰(彌陀刹)에서 만날 나는 도(道) 닦으며 기다리련다.” 정도로 해석해 볼 수 있다. 살아 있는 승려 월명은 죽은 누이의 명복을 빌었다. 불교적 이상향(극락)에서 누리는 영원한 생명, 즉 무량수(無量壽)를 누릴 수 있는 세계로 누이가 가기를 바란 것이다. 월명이 생각할 때 우리가 죽어 가야 할 사후의 세계는 아미타불이 주재하는 극락정토인 미타찰(彌陀刹)이다. 그런 의미에서 현세의 삶은 그곳에 가기 위한 준비의 시간인 것이다. 그런데 월명은 살아 있는 자신의 죽음을, 누이를 통해 본다. 죽을 시각이 정해져 있는 것이 아니기에 시시때때로 다가오는 죽음을 현실에서 인식하는 것이다. 그런 의미에서 인간 세상은 삶과 죽음이 명확히 분리된 것이 아니라, 혼융(混融)되어 있어 두렵고, 모든 것이 불명확한 곳이다. 그렇다면 인간이 인식하는 삶과 죽음의 갈림길은 무엇인가? 그것은 아마도 ‘숨’이 아닐까 싶다. 숨은 ‘생물체가 자신의 생명을 유지하는 데 필요한 공기를 교환하는 행위’를 일컫는 순우리말이다. “고 수미 나며 드로매 맏고 몯 마며 (코는 숨이 나가며 들어올 때 맡고, 그 사이를 못 맡으며)”

“사람이나 동물이 코 또는 입으로 공기를 들이마시고 내쉬는 기운. 또는 그렇게 하는 일.”

앞에 있는 것은 세종 28년(1446)에 수양대군(首陽大君, 1445~1455)이 어머니인 소헌왕후 심씨(昭憲王后 沈氏, 1395~1446)의 명복을 빌기 위해 번역한 불경 언해서인 《석보상절(釋譜詳節)》에 있는 구절이다. 일찍부터 공기 교환의 행위를 ‘숨’이라는 단어로 표현해 왔음을 알 수 있다. 뒤에 있는 것은 『표준국어대사전』에 보이는 ‘숨’에 대한 정의이다. 이렇게 보면 인간은 공기를 교환하는 행위를 하지 못하면 생명을 유지할 수 없다. 즉, 숨이 멈추면 인간의 생명도 끝나는 것이다. 그렇다면 숨은 어디로 쉬는 것일까? 《석보상절》에는 ‘코’로 쉰다고 하였고, 『표준국어대사전』에는 ‘코나 입’으로 쉰다고 하였다. 실제로도 우리는 코나 입으로 숨을 쉰다. 이렇게 쉬는 숨은 결국 목을 통해 폐로 들어간다. 즉, 숨의 통로는 목이고, 목으로 숨을 쉬는 셈이다. 그러기에 《석보상절》에는 ‘죽음〔命終〕은 목숨을 마친 것이다.’라고 해석하고 있다.

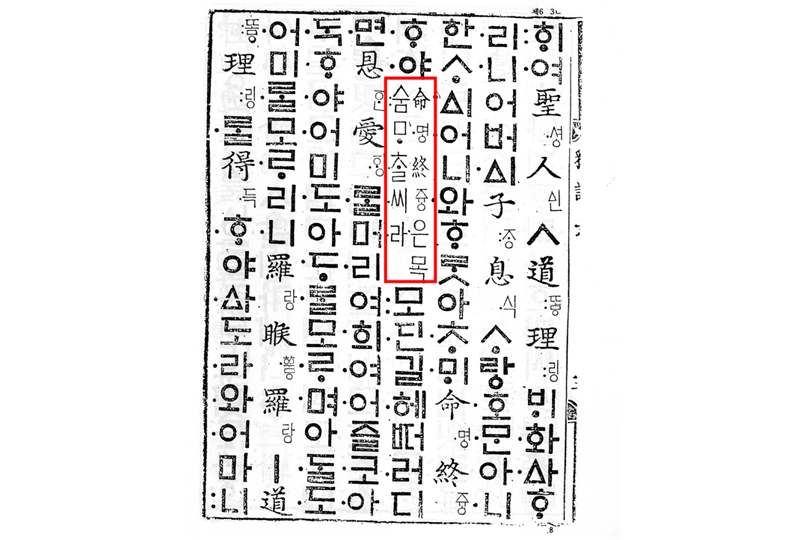

결국 목으로 숨을 더 이상 쉬지 않으면 그것은 생명을 마친〔命終〕 것으로 인식한다. 그러기에 목으로 쉬는 숨, 즉 ‘목숨’은 ‘삶과 죽음의 갈림길’이자, 표지(標識)이다. 2. 이에 저에 떨어질 잎 : 죽음 우리 선조들은 사람이 숨을 다해 죽을 기미가 보이면 평소 기거하던 방으로 옮겨 모시고, 가족들이나 친지들에게 통보하여 오도록 하였다. 가족들이 지켜보는 가운데 죽음을 맞이하는 것은 큰 복이었다. 그러기에 죽음을 지켜보지 못해 외로이 죽음을 맞게 한 것을 큰 불효로까지 여겼다. 특히나 집이 아닌 곳에서 맞이한 죽음은 ‘객사(客死)’라고 하여 정상적인 죽음으로 인정받지도 못했다. 객사한 시신은 대문을 통해 집안으로 들이 수 없어 담장이나 울타리를 뜯어내고 그곳을 통해 옮겨야 했다. 삶과 죽음의 갈림길이 숨에 달려 있기에, 코 밑에 솜 등을 놓고 움직임을 살펴 죽음을 판단했다. 더 이상 숨을 쉬지 않는 것을 확인하면 평소 고인(故人)이 입던 옷을 들고 지붕 위에 올라 북쪽을 향해 흔들며 관직명이나 자(子) 혹은 이름을 불렀다. 지붕에 던진 옷은 상을 치르고 나서는 내려 불에 태우거나, 나중에 망자의 관 안에 넣어 주기도 한다. 이렇게 육신을 떠나는 죽은 사람의 영혼을 부르는 과정을 초혼(招魂)이라 한다. 목숨이 다 되면 사람은 혼(魂)과 백(魄)으로 분리된다. 우리가 쓰는 ‘혼났다’라는 말은 ‘혼’이 나갈 만큼 놀랍거나 충격적인 상황을 뜻한다. 그러기에 인간에서 나간 혼을 다시 불러 생명을 연장하려고 하는 상징적 의미를 지닌다. 사람이 죽을 때가 가까워지면 혼이 몸 밖으로 나가는 것을 미리 알려주기도 한다. 바로 혼불이다. 길게 꼬리가 있는 것은 남자 혼불, 꼬리 없이 두루뭉술한 것은 여자 혼불이라 여기는데, 죽을 날이 가까울수록 혼불은 집 근처에 떨어진다. 혼불이 나가는 것을 보고 어느 집에서 초상(初喪)이 날 가능성을 짐작하기도 한다, 다음은 1925년 김소월의 시집 『진달래꽃』에 발표된 시 「초혼」의 1연과 2연이다. 산산이 부서진 이름이여!

허공중에 헤어진 이름이여! 불러도 주인 없는 이름이여! 부르다가 내가 죽을 이름이여! 심중에 남아 있는 말 한마디는 끝끝내 마자하지 못하였구나. 사랑하는 그 사람이여! 사랑하는 그 사람이여!

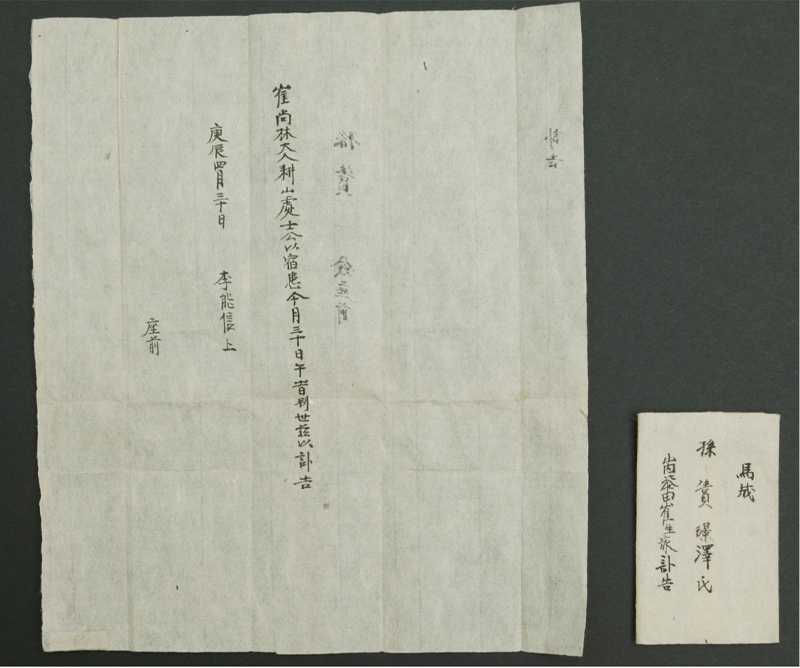

이 시에서는 사랑하는 대상을 반복적으로 부른다. 2연은 “사랑하던 그 사람이여!”를, 4연은 “설움에 겹도록 부르노라”를, 5연은 “사랑하던 그 사람이여!”를 두 번씩 반복하고 있다. 이 시의 핵심은 ‘사랑하는 사람의 이름을 반복해서 부르는 행위’이다. 시의 제목 ‘초혼(招魂)’은 전통적인 장례 의식의 한 절차인 초혼 의식과 깊게 관련되어 있음을 짐작해 볼 수 있다. 사람이 죽으면 몸이 굳기 전에 반듯이 눕히고, 가슴 위에 올려놓은 두 손도 묶어 고정하는데, 이를 수시(收屍)라 한다. 대문 앞에는 바닥에 짚을 깔고, 그 위에 밥 세 그릇 등 음식을 차려 사자상(使者床)을 마련한다. 이것은 죽은 사람을 저승으로 데리고 가는 저승사자를 위한 것으로 고인을 저승까지 잘 인도해 달라는 의미를 담고 있다. 저승사자가 세 명이라 여기기 때문에 밥 외에 짚신 세 켤레, 동전 몇 닢 등을 놔둔다. 초혼과 수시 절차가 끝나면 상례를 이끌어갈 상주(喪主)와 호상(護喪)을 세운다. 상주 중에서 는 장례 절차를 주관하는 역할을 맡은 사람을 ‘맏상주’라 하고, 직계 자손들은 ‘상주’라고 한다. 맏상주는 보통 큰아들이 맡으며 큰아들이 없는 경우에는 작은아들이 맡는다. 아들이 죽어 없는 경우에는 손주가 맏상주가 되기도 한다. 부모상인데 딸만 있는 경우, 딸들이 맏상주를 맡는다. 호상은 상주를 대신해 장례를 준비할 사람으로, 일반적으로 집안에서 학식이 깊고 인덕이 있는 사람이 맡아 음식 준비, 부고장 발송 등의 일을 지시한다. 상주와 호상이 결정되면 우선 망인의 지인이나 친척들을 대상으로 부고장을 작성하여 송부한다. 부고장에는 망인의 별세일, 발인 날짜와 장소, 상주와 호상 등이 기록된다. 부고꾼은 마을의 청년이나 망인의 친척들이 담당한다.

망인이 저승으로 갈 때 입고 가는 옷을 수의(壽衣)라고 한다. 살아생전 만들어 두면 오래 산다고 하여 미리 만들어 두기도 하지만, 수의를 미리 준비하지 못한 경우 초상이 나면 마을의 상포계 등에서 옷감을 준비해 준다. 그리고 준비된 수의 옷감을 가지고 집안과 동네 아녀자들이 한곳에 모여서 제작한다. 평소에 입던 옷 중에서 가장 아끼던 옷이나 좋은 옷으로 수의를 삼았다고 이야기하는 학자도 있다. 시신을 쑥물과 향물, 맹물로 씻기고 수의를 입히는 절차를 습(襲)이라 한다. 염(殮)은 시신을 정돈이 묶어 관에 넣는 절차를 말한다. 이를 입관(入官)이라고도 한다. 입관할 때는 저승 갈 식량 혹은 노잣돈이라 하여 입에 쌀이나 구슬을 넣어 주는데, 요즘은 돈을 넣어 주기도 한다. 입관한 뒤 상주와 친척은 상복(喪服)을 입고, 성복제(成服祭)를 모신다. 성복 전에는 상주가 아무도 만날 수 없어 조문객들을 호상이 접대하는데, 성복제를 지내고 나면 상주가 조문객을 맞이한다. “지방의 백성들은 그 부모의 장삿날에 이웃의 상여꾼들을 모아서 술을 마시며 노래를 부르고 악기를 연주하면서 도무지 애통해하지 않으니, 이는 예속(禮俗)에 흠이 됩니다. 지금부터는 이전의 잘못된 습속을 따르지 말게 하고, 어기는 자는 통렬히 다스리소서. (外方之民, 其父母葬日, 聚隣里香徒, 飮酒歌吹, 曾不哀痛, 有累禮俗. 乞自今, 毋襲前非, 違者痛理)”

-《太祖實錄》, 태조 7년 12월 29일 辛未- 발인하기 전날 상갓집에서는 상여를 메는 연습을 하며, 상갓집에서는 이들에게 닭죽과 술을 대접한다. 이날은 철야라고 하여 하면서 상갓집에서 날이 새도록 함께 한다. 이러한 풍속은 그 연원이 오래된 모양이다. 조선 태조 7년(1398)에 각 관사에서 전달한 정책 건의 사항 7가지를 도당에서 채택해 올렸는데, 그중 하나가 위에 인용한 내용이다. 예나 지금이나 상가에서 밤을 새워주는 것은 망인을 떠나보내는 슬픔의 또 다른 표현인 셈이다. 3. 미타찰(彌陀刹)에서 만날 : 안식처 묘(墓)는 죽은 사람이 안주할 집이다. 살아 있는 사람이 거주하는 주택의 연장이다. 그러기에 이를 음택(陰宅)이라 부른다. 사람의 목숨이 다하면 혼(魂)은 하늘로 날아가고, 백(魄)은 땅속으로 들어가게 된다. 땅속에 있는 유골이 바로 후손들과의 감응(感應)을 일으킨다. 좋은 길지(吉地)에 묘를 쓰면 후손들에게 좋은 기운을 보내고, 흉지(凶地)에 묘를 쓰면 나쁜 기운을 보낸다는 것이 풍수(風水) 이론 중 하나인 동기감응론(同氣感應論)이다. 망인(亡人)을 운구할 때는 먼저 방에서 관을 모시고 나와야 한다. 이때는 방문 밖에 바가지를 놔두고 이를 밟아 소리가 나게 하여 집안에 남은 부정을 제거하고 잡귀를 쫓는다. 관을 내어온 다음에는 마당에서 발인제(發靷祭)를 지내고, 중간에 마을에서 노제(路祭)를 지낸다. 망인이 이승에서 마지막으로 타고 갈 가마는 상여(喪輿)이다. 부유한 집안서는 나무로 상여를 만들어 운구에 사용하기도 하였지만, 일반적으로는 마을에서 만들어 보관하던 공동 상여를 이용하였다. 1970년대 이후에는 상여 운구 인력 부족 등으로 인해 종이로 만든 지(紙) 상여(일명 꽃상여)의 사용이 일반화되었다.

죽은 사람의 안식처인 묘는 따로 장만할 수도 있지만, 문중 묘지에 함께 자리하기도 한다. 우리 조상들은 죽은 사람의 살은 부패하기 때문에 더럽다고 여겨 시신을 조상님들이 모셔져 있는 선산에 바로 묻지 않고 일정 기간 가묘(假墓)에서 탈골을 시켰다. 이러한 가묘 중 하나가 초분(草墳)이다. “새로 죽은 사람이 있으면 모두 가매장한다. 겨우 형체가 덮힐 만큼 묻었다가 가죽과 살이 다 썩은 다음에 뼈만 추려 곽(槨) 속에 안치한다. (新死者皆假埋之 才使覆形 皮肉盡 乃取骨置槨中 擧家皆共一槨.)”

-《三國志》, 魏志 東沃沮傳- 초분은 시신을 땅에 매장하지 않고 육탈(肉脫)을 목적으로 만들어 놓은 임시 무덤을 말한다. 보통은 땅이나 돌 축대, 그리고 나무로 만든 평상 형태의 단 위에 관을 놓고 짚으로 만든 이엉과 용마름을 얹어 놓았기 때문에 언뜻 보면 초가집처럼 보인다. 초분에서 일정 기간이 지난 후 육탈이 되면 좋은 날을 잡아 깨끗해진 뼈를 모아 영원히 쉴 묘지로 모셨다.

치장(治裝)은 장지에 시신을 묻는 것을 말한다. 산 일을 하기 전에는 산신제 및 개토제를 지내서 봉분을 만들 지역의 토지신과 산신에게 망인의 출입을 알려야 한다. 시신을 곽에 넣고 흙을 덮으면 평토제를 모시고, 평토제가 끝내면 운상에 사용하였던 상여와 불필요한 물품들은 그곳에서 불태운다. 상주들은 망인의 혼이 모셔져 있는 혼상을 모시고 집으로 돌아오는데, 상여가 갔던 길로 돌아와야 한다. 집 안에 남아있는 사람은 집으로 돌아오는 상주와 반혼[장례 지낸 뒤에 신주(神主)를 집으로 모셔 오는 것]하는 혼을 맞이할 준비를 한다. 혼을 모시고 집에 돌아오면 우제(虞祭)를 모신다. 우제는 ‘근심하고 염려하여 편안케 하는 제사’라 할 수 있다. 장례 당일에 반혼(返魂)한 후 즉시 지내는 제사가 초우제(初虞祭)이다. 초우제는 낮에 지내는 것이 원칙이지만, 반혼이 늦을 때는 저녁 상식(上食)과 겸하여 지내기도 한다. 초우제는 장례 당일을 넘겨서는 안 된다. 재우제(再虞祭)는 초우제를 지낸 다음의 첫 유일(柔日), 즉 을(乙)・정(丁)・기(己)・신(辛)・계(癸)가 들어간 날 지내는 것이고, 삼우제(三虞祭)는 재우제를 지낸 다음의 첫 강일(剛日), 즉 즉 갑(甲)・병(丙)・무(戊)・경(庚)・임(壬)이 들어간 날에 지낸다. 소상(小祥)은 돌아가신 지 1년 만에 모시는 제사이고, 대상(大祥)은 2년에 지내는 제사이다. 소상을 지내고 나면 매일 아침저녁으로 신주 앞에서 울던 조석 곡을 하지 않으며, 대상이 끝나면 빈소를 철거하고, 상복을 벗고 일상으로 돌아갔다. 선조들은 상이 나면 2년(햇수로는 3년) 동안 서서히 슬픔을 줄여가면서 일상으로 돌아갈 수 있는 준비를 하였던 셈이다. 이후 매년 돌아가신 날 제사를 모시는 것으로 효를 계속한다. 4. 도(道) 닦아 기다리겠노라 : 초월 유교의 오복 가운데 다섯 번째인 ‘고종명(考終命)’은 사람이 제명대로 살다가 자기 집에서 가족들이 지켜보는 가운데 편안하게 운명함을 뜻한다. 이러한 연유로 1990년대까지도 임종이 가까워지면 병원에서 집으로 옮기는 것이 일반적이었다. 그러나 지금은 의사에게 사망진단서를 발급받아야만 공식적인 장례 절차를 진행할 수 있으므로, 집에서 자연사한 경우라도 신고를 해야호 한다. 우리나라는 1973년에 「가정의례 준칙에 관한 법률」이 제정되면서 장례식장과 장의사 허가제를 도입했다. 공동주택인 아파트가 보급되고, 초상이 났을 때 도움을 주기 위해 조직되었던 상부계(喪賻契)가 위축되어 가면서 점차 전통적인 장례식은 사라져갔고, 장례식장에서 이루어지는 변화된 장례가 그 자리를 메꾸어가고 있다.

막걸리나 콩나물 등의 음식 부조(扶助)나 음식 장만, 산 일 등의 노동력을 제공했던 했던 노동 부조는 더 이상 진행되지 않는다. 대신에 화환으로 장례식장이 채워지고 있고, 돈이 음식 부조를 대신하고 있다. 밤샘으로 대표되던 조문 풍습은 사실상 거의 사라졌다. 그뿐만 아니라 장례를 주관하던 호상 대신 모든 장례를 대리해 주는 상조회사가 등장했다. 부고장은 문자가 대신하고 있고, 영정사진이 혼백상자 자리를 차지하고 있으며, 만장(輓章)이 있어야 할 곳에는 근조기(謹弔旗)만 자리하고 있을 뿐이다. “父母初沒 妻妾婦及女子 皆被髮 男子則被髮扱上衽徒跣. [小斂後 男子則袒括髮婦人則髽] 若子爲他人後者 及女子已嫁者 皆不被髮徒跣 [男子則免冠] (부모가 막 돌아가셨을 때에는 아내와 첩, 며느리와 딸은 모두 머리를 풀고, 남자들은 머리를 풀고 옷깃을 걷어 올리고 맨발을 한다.

[소렴을 한 뒤에는 남자는 왼쪽 어깨를 드러내고 머리를 묶으며 부인은 머리를 묶는다.] 만일 아들로서 남의 양자가 된 자와 딸로서 이미 출가한 자일 경우에는 모두 머리를 풀거나 맨발을 하지 않는다. [남자는 관을 벗는다.])” -《擊蒙要訣》 喪制章 第六- “시속에는 고복(皐復)을 한 뒤에 단(袒)하여 성복 때까지 이르는 경우가 많다. 또 남좌여우(男左女右)라 하여 그 상(喪)에 따라 좌우로 하는데, 모두 근거가 없다. (時俗率多復後袒, 以至成服. 又以爲男左女右, 從其喪, 而左右皆無據.”

-《常變通攷》 喪禮, 小斂- 조선의 문신이자 성리학자인 이이(李珥, 1536~1584)가 일반 학도들에게 도학의 입문을 지시하기 위해서 1577년에 간행한 유학입문서 《격몽요결(擊蒙要訣)》에 보면 “부모가 돌아가시면 남자는 왼쪽 어깨를 드러낸다”라고 하였다. 동양에서는 옷을 벗는 행위를 수치스러운 것으로 여겼다. 그러므로 부모상을 당하면 상주가 왼쪽 어깨를 드러내는 좌단(左袒)의 예를 행함으로써 스스로 부모님을 돌아가시게 한 ‘죄인’임을 드러내게 한 것이다. 1783년 학자 유장원(柳長源, 1724~1796)이 상례(常禮)와 변례(變禮)를 모아 편찬한 《상변통고(常變通攷)》에는 “남좌여우(男左女右)라고 하여 그 상(喪)에 따라(부친상인지 모친상인지) 좌우로 구분한다고 하는데, 모두 근거가 없다”라고 하였다. 조선 후기 돌아가신 부모님이 누구인지에 따라 왼팔 혹은 오른팔을 꺼내 입었던 세속이 있었던 모양이다. 이를 유원장은 상주가 단을 할 때는 좌우를 구분하지 않고 무조건 왼쪽 어깨를 벗으며, 의례 때에도 길사와 흉사를 구분하지 않고 모두 왼쪽 어깨를 벗는다는 원칙을 강조한 것으로 보인다. 요즘 장례식장에서는 완장으로 많은 것을 구분한다. 줄이 몇 개인지에 따라 맏상주인지, 상주인지를 구분하고, 완장이 어느 쪽 어깨에 채워져 있는지에 따라(오른쪽-여자, 왼쪽-남자) 돌아가신 분의 성별을 구분하고 있다. 완장이라는 것이 일제강점기의 산물인 것을 생각해 보면 완장 하나에도 많은 의례적 의미가 더해지고 형식이 변화해 가고 있음을 살필 수 있다. 치장(治裝) 당일에 초우제를 모시고, 바로 탈상을 하기도 한다. 재우제는 모시지 않고, 삼우제를 지내면서 묘소를 찾아보기도 한다. 이와 함께 사십구재(四十九齋)를 모시기도 한다, 불교에서는 사람이 죽으면 다음 생을 받을 때까지 49일이 걸린다고 생각했다. 그래서 이 기간에 7일마다 불경을 읽고 부처님께 공양하는 의식을 행한다. 다음 생이 좋은 생이기를 바라는 뜻에서 7일마다 일곱 번의 재를 모신다. 다시 말해 죽은 사람은 49일이 지나면 다른 생으로 환생하게 되는 것이다. 요즘 사람들이 모시는 49재의 본래 의미이다. 아버지가 돌아가셨을 때 만들어 짚던 대지팡이나 어머니가 돌아가셨을 때 짚던 오동나무 지팡이는 더 이상 찾아볼 수도 없다. 화장이 일반화되어 가고 있는 요즘에는 상여 운구는 거의 사라졌다. 그러기에 <상여소리>나 <다구질소리>는 더 이상 들어 볼 수가 없다.

바쁜 일상의 삶을 살아가는 자식들은 더 이상 삼 년 탈상을 하지도 못한다. 그렇다고 돌아가신 분에 대한 ‘애틋함’과 ‘그리움’이 옛사람보다 줄어들었다는 것은 아니다. 오히려 옛사람과 비교하면 평균수명이 늘었기에, 그리고 바쁘다는 핑계로 효도는 더 못하고 살아가고 있기에, 더 오랜 시간, 그리움과 애틋함을 가슴에 품어야 할지도 모른다. 도움받은 자료

《三國志》

《三國遺事》 《釋譜詳節》 《擊蒙要訣》 《常變通攷》 『진달래꽃』 『표준국어대사전』 나경수 외, 『진도의 상장의례와 죽음의 집단기억』, 민속원, 2014. 박종오, 「양택풍수설화연구」, 전남대학교 대학원 석사학위 논문, 1999. 08. 박종오, 「송이도의 초분(草墳) 고찰」, 『한국민속학』 제41호, 한국민속학회, 2005. 박종오, 「조사보고서-전남 진도군 일대 : 진도의 초분」, 『남도민속연구』 제12권, 남도민속학회, 2006. 이경엽, 「축제식 상장례를 통해 본 진도 민속의 독특함」, 『남도민속연구』 제26권, 남도민속학회, 2013. <영원한 여행 : <9> 장례 완장 논란>, 《한국일보》(2025.10.15.기사) 《국립민속박물관》(https://www.nfm.go.kr/home/index.do) 《규장각원문검색서비스》(https://kyudb.snu.ac.kr/main.do) 《세종한글고전》(http://db.sejongkorea.org/) 《한국고전종합DB》(https://db.itkc.or.kr/) 《한국학자료통합플랫폼》(https://kdp.aks.ac.kr/) 글쓴이 박종오 전남대학교 호남학연구원 학술연구교수 |

||||||||||||

Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. |

||||||||||||

| · 우리 원 홈페이지에 ' 회원가입 ' 및 ' 메일링 서비스 신청하기 ' 메뉴를 통하여 신청한 분은 모두 호남학산책을 받아보실 수 있습니다. · 호남학산책을 개인 블로그 등에 전재할 경우 반드시 ' 출처 '를 밝혀 주시기 바랍니다. |

||||||||||||

로그인

로그인 회원가입

회원가입