[항일의 성좌] 항일민족교육의 사표(師表) 송홍(宋鴻, 1872~1949) 게시기간 : 2025-10-15 07:00부터 2030-12-24 21:21까지 등록일 : 2025-10-13 14:28

재단법인 한국학호남진흥원

항일의 성좌

|

||||||||

|

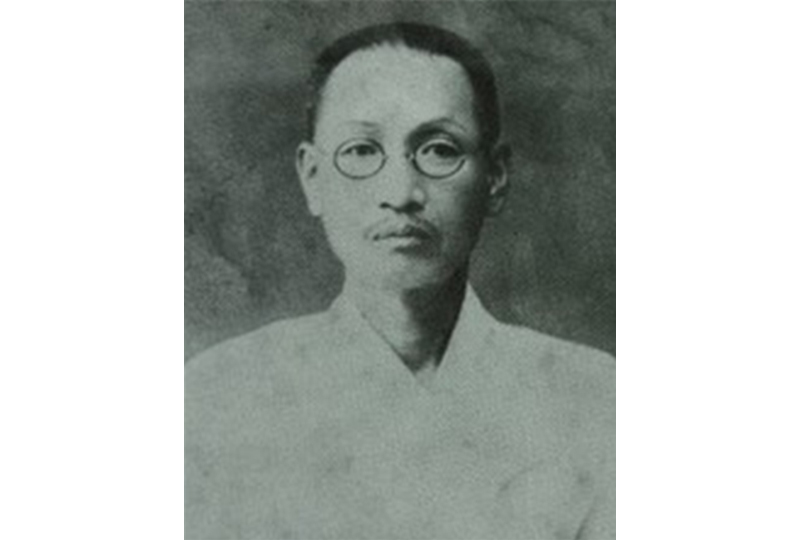

“광주학생운동의 사표(師表)” 1929년 11월 광주학생운동의 진원지인 광주고등보통학교, 즉 현재 광주제일고등학교에는 1967년 건립된 운인(雲人) 송홍의 흉상이 있다. 그는 대한제국기~일제강점기 계몽운동과 민족교육에 투신했으며, 특히 광주학생운동과 관련하여 자주 거론되는 인물이다.

그는 광주학생운동의 구심체였던 광주고등보통학교 학생들에게 조선의 언어와 역사를 가르치며 민족의식을 심어줬고, 일경에 체포된 제자들의 첫 공판기일에 맞춰 소회를 담은 두 편의 한시(漢詩)를 남기고 사직한 것으로 유명하다. 사실 광주학생운동에 대해 공부하다 보면 당시의 교사(敎師)들은 이 운동에서 어떤 역할을 했을까 하는 의문을 갖게 된다. 사례가 너무도 희소하기 때문이며, 3·1운동 당시와 비교하면 더욱 그러하다. 그 이유가 무엇인지 짐작되는 바는 있으나 아직은 논거가 부족한 상황이다. 이같은 상황에서 송홍의 존재는 무척이나 소중하다. 그 역시 광주학생운동에 적극 참여한 것은 아니지만 학생들의 재판일자에 맞춰 사직서를 던지고 교단을 떠남으로써 수난에 동참했다. 그래서 “광주학생운동의 사표(師表)”라 불릴 만하다. 그에 대한 자료로는 제자 변진복·임선호가 펴낸 운인 송홍선생 유고(遺稿)(1972)와 제자 임선호가 쓴 「애국지사 운인 송홍선생 묘표(墓表)」(1986)가 있으나, 검증이 필요한 부분도 여럿이다. 조심스레 그의 생애를 더듬어보려고 한다. 출생, 수학, 그리고 애국계몽운동 송홍은 신평송씨(新平宋氏)의 시조 송자은의 14대손이며 고조부는 송상구, 증조부는 송상묵, 조부는 송재함이고, 1872년 9월 7일 전라남도 화순군 도암면 운월리에서 부친 송용진과 모친 나주임씨의 차남으로 출생했다. 그의 성장 과정에 대해서는 이렇다 할 기록을 찾기 어렵다. 「묘표」에는 그가 “한말의 절신(節臣)인 연제 문충공 송병준 선생에게 사사”했다고 나온다. 우암 송시열의 9대손인 송병선은 충청지역의 거유(巨儒)로 많은 제자를 양성했으며, 위정척사운동과 국권회복운동을 전개하고 1905년 을사늑약의 파기와 을사오적의 단죄를 주장하다 자결순국한 인물이다. 1905년 송병선이 순국하자 송홍은 “곡송연제선생병준(哭宋淵齋先生秉璿)”을 지어 그를 추모하기도 했다. 이에 앞서 1904년 2월 러일전쟁을 일으킨 일본은 6월 주한일본공사 하야시[林權助]를 통해, 일본인 나가모리[長森藤吉郞]에게 전국의 황무지개간권을 특허해줄 것을 외부대신 이하영에게 요청했다. 그 내용은 한국의 산림(山林)과 천택(川澤) 및 황무지의 개간권을 50년간 장기대여하되 재계약도 가능하도록 하여, 사실상 한국영토의 1/4이나 되는 황무지를 영구히 일본에 양도하라는 것과 다름이 없었다. 이같은 사실이 알려지자 전국각지에서 이를 성토하는 여론이 비등했고, 7월 송수만·원세성 등이 보안회를 결성하고 대규모 군중집회를 여는 등 조직적인 반대활동에 나섰다. 결국 같은달 정부가 “전국의 국토를 촌척(尺寸)이라도 절대로 외국인에게 대여하지 않겠다”는 고시를 반포하자 보안회는 집회투쟁을 보류했다. 이 무렵 송홍은 일본의 황무지개간권 요구를 철회시키는 데 앞장섰다. 『유고』에 따르면, 그는 같은해 (음력) 5월경 “(전)승지 윤병, (전)군수 홍필주, (전)승지 이범창, (전)주사 이기 등”과 함께 서울 남촌 초동에 소청[草洞疏廳]을 설치하고 총5회에 걸쳐 반대상소를 올렸으며, (음력) 7월에 다시 “(전)참판 홍종영, 이범창, 윤흥섭” 외 2인과 함께 대한문 앞에서 복합상소를 올리다가 일본헌병대에 10일간 구금되었다고 한다. 중국 시찰에서 받은 “악몽에서 깬 듯한 충격” 그런데 러일전쟁의 전황이 일본의 승리로 기울자 송홍은 세계정세를 살피기 위해 윤병과 함께 중국시찰을 계획했다. 지인들로부터 자금을 얻어 여비를 마련한 그는 1905년 2월 초순 서울에서 인천까지 기차로 이동하여 화륜선을 타고 지푸[芝罘]를 거쳐 텐진[天津]에 도착했다. 이어 외국조계에 위치한 대공보관(大公報館)을 방문하여 ‘유주필(劉主筆)’을 만나 필담을 나눴는데, 이때 그는 “악몽에서 깬 듯한(如罷一惡夢)” 충격을 받았다. ‘유주필’의 주장인 즉, 러시아는 전제국(專制國)이고 일본은 입헌국(立憲國)인데, 전제국민은 애국하지 않으나 입헌국민은 애국하므로, 입헌국인 일본의 승리와 전제국인 러시아의 패배는 확실한 이치라는 것이다. 이에 송홍은 그에게 “백년간의 꿈이 비로소 깨졌으니 그대를 일찍이 만나지 못한 것이 한스럽다”라고 소회를 밝혔다. 송홍은 1905년 3월 하순 텐진에서 베이징[北京]으로 이동하여 수십일 머문 후 다시 텐진을 거쳐 귀국했다. 이후 그는 ‘고분생(孤憤生)’이라 자칭하고 계몽운동에 뛰어들었다. 그리고 5월 열린 헌정연구회 창립총회에서 사무원에 선임되었으며, 이때 그와 함께 초동소청에서 활동했던 노일수·윤병·이기·홍필주 등도 평의원에 선임되었다. 상소운동에서 계몽운동으로 전환한 이들은 전통적인 유학에 만족하지 않고 서양문물의 수용에 관심을 갖고 있던 ‘개신유학자)’들이었다. 특히 중국시찰 중 ‘입헌(立憲)’에 크게 자극받은 송홍이 입헌정치체제 연구를 위해 조직된 헌정연구회에 참여한 것은 매우 자연스럽다. 하지만 을사조약 직후인 1905년 12월 일제가 치안방해를 이유로 헌정연구회를 해산시키면서 그의 계몽운동도 일시 중단되었다. 해산된 헌정연구회의 조직은 1906년 3월 창립된 대한자강회로 계승되었으며, 노일수·윤병·이기·홍필주 등은 이에 참여했으나 송홍은 확인되지 않는다. 그러다 대한자강회의 후신으로 1907년 11월 창립된 대한협회의 남평지회(1908년 10월 조직)에 그가 참여한 것이 확인된다. 아마도 송홍은 헌정연구회 해산 이후 남평으로 낙향한 것으로 짐작된다. 하지만 대한협회 남평지회에서 이후 송홍의 행적은 확인되지 않는다. 남평지회의 활동 자체가 부진했던 이유도 있었겠지만, 지회조직 얼마 후 그가 광주로 이주한 때문이기도 하다. 광주에서 교육사업에 매진하다 송홍은 1905년 중국에서 귀국하면서 교육사업에 매진하겠다고 결심했다[採新革舊 必先自敎育]. 이를 위해 그는 각군 향교의 재산을 기본금으로 삼아 재각(齋閣)을 신축·수선·증축하여 신식학교 교사(校舍)를 건립하며, 각도에 사범학교를 설립하여 교사를 양성하려는 계획을 세웠다. 그는 향교재산이 “향유배(鄕儒輩)의 사복(私腹)”을 채우는 데 낭비되고 있다고 생각했으며, 이같은 계획을 각처의 지인들에게 알렸다. 하지만 이같은 그의 파격적인 구상은 실현되지 못했다. 이에 송홍은 자신이 직접 교사가 되기로 작정하여 이를 실행에 옮겼고, 마침내 1909년 2월 17일 ‘전과부훈도(專科副訓導)’ 검정에 합격하여 3월 17일 공립광주보통학교 교원으로 부임하면서 22년간의 교직생활을 시작했다. 그런데 사범학교도 나오지 않은 그가 어떻게 공립학교 교원의 자격을 갖출 수 있었을까. 이는 1906년 시행된 교원검정제도에 따른 것이었다. 즉 사범학교를 졸업하지 않아도 검정시험에 합격하면 공립학교 교원이 될 수 있었으며, 무시험검정도 가능했다. 한문전과(漢文專科) 부훈도는 대체로 지방관의 추천을 받아 무시험검정으로 선발했는데, 한학자인 송홍 역시 이같은 과정을 거쳐 보통학교 교원이 되었을 것이다. 광주보통학교에서 송홍이 맡은 과목은 한문이었지만, 그는 틈틈이 학생들에게 역사에 대해서도 가르쳤다. 1919년 6월 30일 광주보통학교 훈도 송홍과 최영계의 10년근속 기념축하식이 열렸으며, 학무위원과 학부형, 졸업생 등이 참석하여 이들에게 기념품을 증정했다. 1928년 11월 15일 광주군청에서는 광주군교육회 주최로 10년 이상 교육에 종사한 4명에 대한 “표창식”이 열렸는데, 그 역시 표창 대상이었다. 또 1929년 10월 총독부로부터 “팔등수서보장(八等授瑞寶章)”을 수여받았다. 광주고보에서의 민족의식 고취와 광주학생운동 광주고보에서 송홍은 한문을 담당했으나, 틈틈이 학생들에게 조선의 역사에 대해서도 가르쳤다. 그리고 늘 한복을 입고 다녔다고 한다. 이에 대해 광주고보 제1회 졸업생인 변진복은 “선생은 교장·교감을 비롯한 학교당국의 감시의 눈을 피해 수업시간이면 칠판에 강의제목만 써놓고 한국역사에 대해 강의를 했으며, 세계정세 및 민족의 진로를 가르치면서 학생들에게 미래의 지표는 조국광복이라는 점을 힘주어 말씀하셨다”라고 회고했다. 그는 1929년 11월 광주학생운동에 참여한 제자들이 투옥되자 “칭병(稱病)”하고 학교를 결근하다 학생들의 제1회 공판기일인 1930년 2월 12일 “敎育吾曾叫革新/ 今朝說與諸君別/ 一心二十二年春/ 無負江湖老病人(나는 일찍이 교육혁신을 외치다가/ 오늘 아침 제군들과 이별을 이야기하네/ 스물두해를 한마음으로 보냈으니/ 강호의 병든 노인을 탓하지 말게)”라는 한시를 남기고 사직했다. 이에 대해 그는 강제해직이 아닌 의원면직의 형태로 사직했으며, 공교롭게도 그날이 학생들의 제1회 공판기일이었다고 밝혔지만, 학생들이 그와 송별하면서 기념품을 증정하려 할 때 “학교당국의 강경한 반대금지”로 무산된 데서 보듯이 사실상 강제해직이었다.

사직 후 활동과 독립유공자 추서 사직 후 송홍은 “광주시 서동에 소재하고 있었던 초라한 자택을 ‘고분당(孤憤堂)이라 명명하고 해방이 될 때까지 칩거하면서 독서와 서예에 전념했다”고 한다. 1933년 3월 서울의 동광당서점에서 『현대신진실용서간문』을 발간한 것을 빼면, 사직 이후 해방 이전 그의 행적은 잘 드러나지 않는다. 송홍은 광주고보 재직 시부터 학생들이 졸업하고 사회생활을 할 때 필요한 서간문 관련 저술을 계획했으나 시간이 없어 미루다가 사직 이후 착수하여 간행에 이른 것이다. 260쪽 분량의 이 책은 제7판까지 간행된 것이 확인되는데, 독자들로부터 큰 호응을 얻었음을 짐작케 한다. 1945년 8월 해방 이후 송홍은 광주서중에 복직했으며, 광주의대에서도 한국사를 강의했다. 1947년 3월 22일 전남문화단체의 총결집체인 전남문화단체연맹이 광주극장에서 결성되었는데, 문학가동맹 광주지부를 비롯한 15개 문화단체가 참여한 이 단체에서 송홍은 위원장으로 선출되었다. 하지만 건강이 악화되자 그는 교단에서 물러났고, 1949년 6월 18일 광주의 자택에서 향년 78세를 일기로 별세했다. 2021년 그의 고향 화순군 도암면 운월리에는 “민족혼을 일깨운 광주학생독립운동의 큰 스승 운인(雲人) 송홍(宋鴻)”이라고 새겨진 추모비가 건립되었으며, 정부는 뒤늦게나마 그의 공적을 기려 2022년 대통령표창을 추서했다. 1959년 광주학생운동 30주년을 기념하여 제작된 영화 “이름없는 별들”, 그 별들 중 하나였던 송홍도 그제서야 ‘독립유공자’라는 별자리에 오르게 되었다.

글쓴이 한규무 광주대학교 교수 |

||||||||

Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. |

||||||||

| · 우리 원 홈페이지에 ' 회원가입 ' 및 ' 메일링 서비스 신청하기 ' 메뉴를 통하여 신청한 분은 모두 호남학산책을 받아보실 수 있습니다. · 호남학산책을 개인 블로그 등에 전재할 경우 반드시 ' 출처 '를 밝혀 주시기 바랍니다. |

||||||||

로그인

로그인 회원가입

회원가입