[민속의 재발견] 효자(孝子)라야 구할 수 있었던 물고기, 뱀장어 게시기간 : 2025-08-27 07:00부터 2030-12-24 21:21까지 등록일 : 2025-08-22 11:21

재단법인 한국학호남진흥원

민속의 재발견

|

||||||||||||||||||||||||||

|

“민속학은 과거 우리 선조들이 살아온 삶을 살펴 오늘날의 모습과 비교해 보고 이를 통해 미래를 예측해 보는 학문이다. 선조들의 삶은 이야기, 노래, 의례, 놀이, 신앙 등에 전승되는 기억의 역사이다.”

1. 뱀을 닮았다고 하여 ‘배암장어’ 장어(長魚)는 말 그대로 뱀처럼 몸이 긴 물고기를 말한다. 뱀장어, 갯장어, 붕장어 등 경골어류 뱀장어목에 속하는 어류와 칠성장어, 먹장어 등 원구류가 있다. 정약전(丁若銓, 1758~1816)은 『자산어보(玆山魚譜)』에서 ‘해만리(海鰻鱺)’, ‘해대리(海大鱺)’, ‘견아리(犬牙鱺)’에 관해 기록하고 있다. 해만리는 ‘속명(俗名) 장어(長魚)’라고 하였는데, 이것이 우리가 아는 ‘뱀장어’이다. 해대리는 ‘속명(俗名) 붕장어(弸長魚)’라고 하였는데, 이것은 우리가 흔히 ‘아나고(アナゴ)’라고 부르는 것이고, 견아리는 ‘속명(俗名) 개장어(介長魚)’라고 하였는데, ‘갯장어’를 이르는 말로, ‘하모(ハモ)’라고도 부르는 물고기이다. 이 중에서 ‘뱀장어’는 ‘민물장어’라고도 부르는데, 장어류 가운데 유일하게 바다에서 태어나 강으로 올라와 생활하는 회유성 어류(回遊性魚類)이다. 뱀장어는 서식환경과 염분농도 등에 적응하는 능력이 뛰어나기 때문에, 때로는 일생을 강이나 바다 한쪽에서만 보내는 경우도 있다고 알려져 있다.

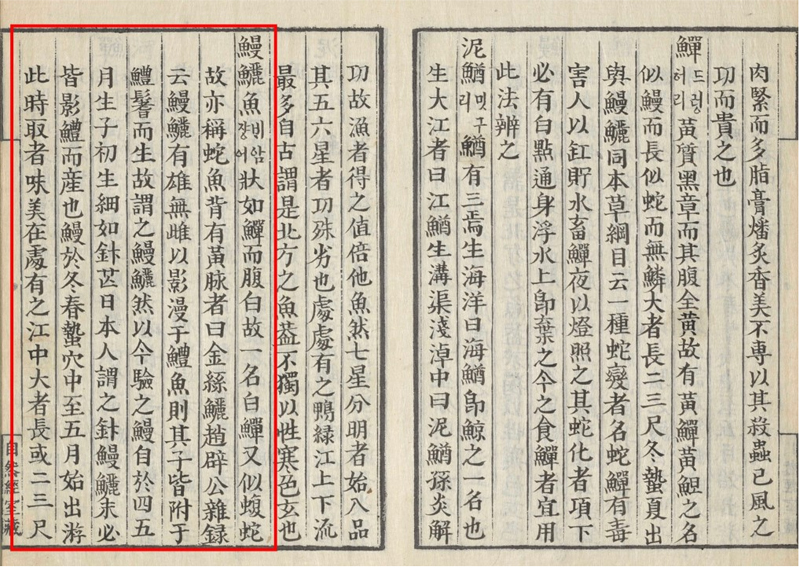

“만리어(鰻鱺魚)【암쟝어】 모양이 선(鱓)과 같지만 배가 흰 까닭에 일명 백선(白鱓)이라고 한다. 또 살모사와 비슷한 까닭에 사어(蛇魚)라고 하기도 한다. 등에 누런 줄이 있는 것을 금사리(金絲鱺)라고 한다. 조벽공의 『잡록』에 이르기를, “만리어(鰻鱺魚)는 수놈은 있지만 암놈은 없다. 그림자를 가물치에게 비치게 하면 그 새끼가 가물치 지느러미에 붙어서 생겨난다. 그러므로 만례(鰻鱧)라고 한다.”라고 하였다. …<중략>… 육질이 단단하고 기름기가 많아 불에 구우면 냄새가 좋으니, 꼭 해충을 죽이고 중풍을 그치게 하는 약효 때문에 귀하게 여기는 것만은 아니다.”(『蘭湖漁牧志』 ‘鰻鱺魚’)

서유구(徐有榘, 1764∼1845)의 『난호어목지(蘭湖漁牧志)』에는 뱀장어를 ‘만리어(鰻鱺魚)’라 하면서 한글로 ‘암쟝어’라고 표기하고 있다. 모양이 드렁허리와 비슷하다고 하였으며, 뱀과 비슷한 까닭에 사어(蛇魚)라고도 부른다고 하였다. 그러면서 중국 문헌을 인용해 수놈만 있다고 하였는데, 이는 뱀장어의 알을 보지 못함에서 기인한 것이라 여겨진다. 뱀장어는 원양의 심해에서 산란하고 있어 실제로 알을 보기 어렵다. 그러면서 약효 때문에 뱀장어를 귀하게 여긴다고 하면서도 맛도 있음을 강조하고 있다. 조선 전기 학자 이덕홍(李德弘, 1541~1596)의 시가와 산문을 엮어 1766년에 간행한 『간재속집(艮齋續集)』에 보면 미꾸라지와 뱀장어의 생김새를 다음과 같이 비교하였다. “미꾸라지와 뱀장어 : 미꾸라지[鰌]는 물고기를 닮았지만 짧고 비늘이 없다. 바다 미꾸라지는 큰 것은 몇 십 리나 된다. 뱀장어(鱔)는 혹 선(鱓)으로 쓰기도 하며 뱀을 닮았으나 비늘이 없다.” (『艮齋續集』 第四卷, 古文後集質疑, 祭歐陽公文, 鰌鱔.)

미꾸라지와 뱀장어는 서로 비슷하게 생겼지만, 미꾸라지는 물고기를, 뱀장어는 뱀을 닮았다고 하였다. “형상은 이무기와 유사하나 이보다 크며 짧다. 색은 옅은 흑색이다. 일반적으로 물고기가 물에서 나오면 달릴 수 없지만, 이 물고기만은 뱀처럼 달리 수 있으니, 머리를 자르지 않으면 움직임을 제어할 수 없다.” (『玆山魚譜』, 無鱗類, 海鰻鱺.)

『자산어보』에 있는 기록이다. “생긴 것도 이무기를 닮았는데, 물에서 나와 뱀처럼 움직일 수도 있고, 머리를 잘라야만 움직임을 제어할 수 있는 억센 생명력을 가지고 있다”라고 하였다. 실제로 뱀장어는 가늘고 긴 몸에 배지느러미가 없고 등지느러미, 뒷지느러미, 꼬리지느러미는 몸통에 완전히 붙어 있어 물고기보다는 뱀에 가까운 생김새를 하고 있다. 아가미를 갖고 있지만 피부호흡도 가능해 물 밖에 나와서도 일정 시간 살 수 있으며, 긴 몸을 움직이며 기어다니는 모습 또한 뱀과 비슷하다. 사람들의 시각에서 보면 한마디로 비호감(非好感)이다. 『난호어목지』에 있는 “살모사와 비슷한 까닭에 사어(蛇魚)라고 하기도 한다.”라는 내용이나 『간재집』에 있는 “뱀을 닮았으나 비늘이 없다”라는 부분, 그리고 『자산어보』에 있는 “이무기를 닮은 형상” 등을 종합해 보면 ‘뱀암장어’라는 이름이 ‘뱀을 닮은 물고기’에서 연유한 것임을 쉽게 유추해 볼 수 있다. 2. 미끄러워 손으로는 잡기 어렵고 바다에서 태어나 민물에서 성장하는 뱀장어는 어딘가에 몸을 숨기는 것을 좋아한다. 낮에는 바위틈 등에 숨어 있다가 밤이 되면 활발히 먹이 활동을 한다. 그래서 낮에는 잘 볼 수 있는 물고기가 아니다. 또한 돌 틈이나 자갈밭 등을 다닐 때 마찰력을 줄여서 상처를 입지 않도록 피부에 있는 점액선에서 미끄러운 점액을 분비한다. 사람이 맨손으로는 쉽게 잡을 수 없는 까닭이다. 그렇다면 뱀장어는 어떤 방법으로 잡았을까? 서유구의 『임원경제지(林園經濟志)』에는 다음과 같이 뱀장어 잡는 방법을 기록하고 있다. “뱀장어는 그 바탕이 매끄럽고 진흙 속에 몸을 감추기 좋아함으로 잡기가 어렵다. 구부러진 창으로써 몰래 진흙 속을 찔러서 잡는다. 뱀장어는 볕을 좋아함으로 아침에는 동쪽을 향하고, 저녁에는 서쪽을 향한다. 어부들은 이런 성질을 알기 때문에 있을 만한 곳에 손으로 모래와 진흙 속을 파헤쳐 잡는다. 심히 매끄러워 붙잡기가 어려우나 종이로써 둘러싸서 잡으면 도망치지 못한다.” (『林園經濟志』, <捕鰻鱺魚法>.)

명나라 말기 『삼재도회(三才圖會)』의 영향을 받아 1712년에 간행된 데라지마료안(寺島良安)이 『화한삼재도회(和漢三才圖會)』를 인용한 이 글은 구부러진 창을 이용해 흙 속에 숨어 있는 장어를 잡기도 하고, 손으로 더듬어 장어를 잡기도 하는 방법을 소개하고 있다. 여기에서 말하는 구부러진 창은 ‘장어긁개’을 말한 것으로 여겨진다. 장어긁개는 보통 ‘가끼’라고 부른다. ‘가끼’는 ‘가끄(かく[搔く])’인데, 장어를 잡을 때 사용하는 도구를 가리키는 일본어로 어민들 사이에 일반적으로 사용되는 용어이다. 장어긁개는 긴 자루로 손잡이를 만들고 그 아래 끝에 3~4개의 날이 있는 쇠갈퀴를 부착해 만든다. 길이는 보통 1m~1.5m 정도이다. 장어는 물이 고인 개웅 근처에 많이 서식하는데, 긁개의 쇠갈퀴 부분을 뻘 속에 넣고 갯바닥을 긁어 장어를 잡아낸다. 장어긁개는 갯벌이 얼어 작업을 할 수 없는 추운 겨울을 제외한 나머지 기간에 장어잡이 작업을 할 수 있다.

장어가 돌 틈에 잘 숨는 습성을 이용해 잡는 방법도 있다. 탐진강에서 행하는 ‘장어다물’을 이용하여 ‘뱀장어잡이’가 그것이다.

<탐진어가(耽津漁歌)>는 다산 정약용(茶山 丁若鏞, 1762~1836)이 강진 유배 시절에 지은 시이다. 제1수에는 ‘봄’이라는 시간적 배경을 바탕으로 고기잡이에 나서는 상황이 표현되어 있다. 봄이 되면 강진에서는 뱀장어가 많았던 모양이다. 강진에서 장어를 잡는 데 사용하는 ‘장어다물’은 조류가 급하지 않고 바닥이 단단한 곳에 약 1m 정도 높이의 고깔 형태로 돌을 쌓아 올려 만든다. ‘장어다물’은 뱀장어의 습성을 이용한 함정 어구의 일종이다. 뱀장어는 보통 낮에는 돌 틈이나 갯벌에 몸을 숨기고 있다가 밤이 되면 먹이 활동을 하는 습성을 지닌다. 이러한 장어의 습성을 이용해 돌무더기를 쌓아 두고 장어가 들어가 숨도록 유인한 후 이곳에 숨어 지내는 장어를 잡는 것이 ‘장어다물’ 어로 방식이다. 고창군 해리천에서는 ‘장어얼’을 이용해 뱀장어를 잡는다. 장어얼은 강에 돌무더기를 쌓아서 장어를 잡는 것으로 장어다물과 유사하다. 장흥군 부산면 내안리의 ‘장어담장’도 있다. 장어담장은 ‘장어얼’이나 ‘장어다물’과 비슷한 방식인데, 돌무더기를 들어내고 잡는 것이 아니라 물속을 들여다볼 수 있는 사각 틀의 유리를 통해 연탄집게처럼 생긴 집게로 장어를 집어내는 것이 다르다.

이 외에 개막이(개맥이)를 이용해 뱀장어를 잡기도 한다. 바닷물이 드나드는 갯고랑을 따라 반 타원형으로 말뚝을 박고, 말뚝을 따라 그물을 둘러 고기를 잡는 방법이 ‘개막이’다. 갯벌에 길이 5~6m 되는 말뚝을 약 3~4m 간격으로 박은 다음 말뚝을 따라 그물을 설치한다. 밀물 때에는 물고기가 들어올 수 있도록 그물을 바닥에 묻어놓았다가 바닷물이 거의 다 들 무렵 배를 타고 나가 그물의 윗줄을 들어 말뚝에 걸치면 그물이 펼쳐진다. 바닷물이 거의 빠지면 나와 얕은 물에 있는 물고기를 잡는다. 3. 실뱀장어 잡아 양식하니 1665년 통신사의 종사관으로 일본을 다녀온 남용익(南龍翼, 1628~1692)이 일본에 다녀온 뒤에 쓴 『문견별록(聞見別錄)』에서 일본의 음식에 대해 다음과 같이 기술하였다. “밥상을 내오는데 주흑(朱黑) 칠을 한 나무 그릇을 쓰며 밥은 두어 숟갈밖에 되지 않고 국은 꼭 나물로 끓인 것이며 회는 아주 굵고 굳은데 감귤을 조각조각 끊어 섞었고, 구이[炙]는 생선이나 새로 하는데 뱀장어를 제일로 친다” (『聞見別錄』, 風俗, 飮食.)

오래전부터 일본인들이 뱀장어구이를 무척이나 좋아했음을 보여주고 있는 기록이다. 이런 까닭인지 뱀장어를 좋아하는 일본인들은 일제강점기 한반도에서 뱀장어를 어획, 일본으로 가져갔다. 하나의 예로 일본인들은 장어의 성장에 최적의 조건을 가진 남해만의 갯벌에서 서식하는 자연산 민물장어에 눈독을 들였고, 아예 무안군 몽탄면 명산리에 이주(移住)까지 한다. 그리고 이곳에 목포와 신안을 아우르는 어업조합을 비롯해, 일본인 아이들만을 위한 학교와 장어 통조림 공장 등을 세운다. 이곳에서 잡은 뱀장어를 살아 있는 채 일본으로 보내기도 했지만, 대부분은 통조림으로 만들어 일본 등지로 수출하였다. 일본인은 뱀장어 어획뿐만 아니라 뱀장어 양식도 시도하였다. “이 양어장은 낙동강 하류에 한군데만 있다. 일본식 산회 시에서 경영하는데, 공식 면적은 6만평(내 육천평은 제방)이다. 낙동강, 섬진강, 탐진강 입구에서 잡은 장어 치어를 연못에 넣는다. 현지주민이 손으로 더듬거나, 뱀장어갈퀴, 낚시, 숯가마니 등으로 수 주년 잡은 것들을 사 모은다. 5, 6월이 제일 잘 잡힌다.” (和田長三, 『漁のしるべ』, 協同印刷社, 1938.)

일본인들은 1930년대 낙동강 인근에 6만 평에 달하는 대규모 뱀장어 양식장을 운영하고 있었다. 낙동강, 섬진강, 탐진강 등의 강 입구에서 잡은 뱀장어 치어를 사들여 연못에 넣어 사료를 주고 키우는 방식이다. 이는 지금의 뱀장어 양식 방법과 대동소이하다. 뱀장어의 산란기는 봄과 여름 사이이다. 민물에서 성장한 뱀장어는 보통 노란 빛을 띠는데, 산란을 위해 바다로 나가기 전, 강 하구에 적응하면서 은빛 장어(Silver eel)로 변한다. 심해에서 부화한 실뱀장어의 유생은 1년간 이동하면서 투명한 실뱀장어로 탈바꿈되는데, 실뱀장어가 우리나라 연안에 나타나는 시기는 빠르면 11월이다. 주로 2~5월 사이에 하천으로 올라오는데, 제주도 및 전라남도 해역은 빠르고, 경기도 해역은 늦다. 담수에서 1~2주 정도 자라면 몸에 검은 색소가 형성되고 성장 도중에 암수의 구별이 나타나며, 5~8년간 담수에서 자라 어미가 된다. 실뱀장어는 들망이나 그물을 이용해 배에서 잡기도 하고, ‘그랭이’ 혹은 ‘뜰망’이라고 부르는 ‘쪽지그물’을 이용해 강가나 바닷가에서는 잡기도 한다. 낮에는 실뱀장어가 수면 깊이 들어가 있다가 주로 밤에 밀물을 따라 강으로 올라오기 때문에 한 손에는 횃불을 다른 한 손에는 쪽지그물을 들고 실뱀장어를 잡는다.

1~2월에 잡히는 실뱀장어(일명 ‘시라시’)는 다른 실뱀장어에 비해 강을 먼저 거슬러 올라오는 건강한 것들인데, 시간이 지날수록 색깔이 검은색으로 변하면서 뱀장어의 형태를 보이는 일명 ‘구로꼬’(1kg에 천 마리 정도의 크기)로 성장하게 된다. 입식 된 실뱀장어는 양식 과정에서 3~4번의 선별 과정을 통해 크기에 맞게 분리하여 각각의 수조에서 양식한다. 초기 100평에 30kg(약 15만 마리)의 실뱀장어를 키웠다가 일정 정도 자라면 크기에 따라 세 종류로 선별, 분리한다. 이렇게 하면 한 곳당 5만 마리 정도의 실뱀장어가 서식하게 된다. 이러한 과정을 출하할 때까지 몇 번 더 거치면 한 곳에 2만 마리씩, 4~5톤 정도 되는 뱀장어를 키우게 된다. 실뱀장어를 들여다 키워 상품으로 출하하기까지는 1년에서 1년 6개월 정도의 기간이 필요하다. 상품으로 출하되기 위해서는 소비자나 상인들이 원하는 크기까지 키워야 하는데, 보통은 1kg에 4~5마리(마리당 200~250g)가 되는 정도의 크기를 선호한다. 근래에는 선호하는 크기가 커지고 있어 그만큼 키워야 할 기간이 늘어나고 있다. 이렇게 양식된 뱀장어는 수조(이를 호지라고 부른다) 별로 일괄 출하를 하게 되는데, <수산물 유통의 관리 및 지원에 관한 법률>에 따라 위판장에서만 매매 또는 거래할 수 있다.

4. 약에서 일상음식으로 우리나라 사람들은 뱀장어를 주로 약으로 먹었던 것으로 보인다. 하나의 예로 조선 전기의 의관(醫官)이었던 전순의(全循義, ?~?)가 1460년에 편찬한 『식료찬요(食療纂要)』에는 피부병, 요통(腰痛), 고름, 부스럼, 중풍(中風), 치질, 여성 대하 등 다양한 병증에 뱀장어가 효능이 있음을 기록하고 있다. 아울러 뱀장어로 죽을 쓰거나, 굽기도 하고, 술을 담그기도 하는 등 다양한 방법의 요리 방법도 함께 제시해 주고 있다. 뱀장어가 전염병이나 여성 대하 등에 효험이 있다는 것은 다음의 이야기들을 통해서도 확인할 수 있다. “그의 조모가 풍진(風疹)을 앓았는데, 의원의 말이 뱀장어가 좋다고 하였다. 때는 날씨가 추워 얼음이 꽁꽁 언 한겨울이었다. 효자는 눈보라를 뚫고 가서는 시내의 얼음을 손으로 긁으며 울부짖었다. 그러자 갑자기 얼음이 쩍 갈라지면서 솟아오르는 게 있었는데, 바로 뱀장어였다. 드디어 그것을 잡아 가지고 돌아와서 조모에게 올리니 병이 씻은 듯이 나았다. 그때 효자의 나이 열한 살이었다.” (『梅泉續集』 卷二, 傳, 朴孝子傳.)

“당시 태부인(太夫人)이 송도(松都)에 있었는데, 대하증(帶下症)을 심하게 앓아 약을 써도 효과가 없었다. 공이 돌아가는 길에 큰 수리 두 마리가 큰 물고기 하나를 빼앗으려고 중천에서 빙빙 돌다가 그 물고기를 말 앞에다 떨어뜨렸다. 그것은 바로 한 자 남짓한 뱀장어였는데, 뱀장어는 대하증에 가장 좋은 약이었다. 공이 가지고 돌아가 어머니에게 해드리니, 병이 곧바로 나았다.” (『於于集』 第六卷, 墓道文, 贈禮曹參判行平海郡守車公 軾 神道碑銘竝序.) 조모와 어머니의 병을 낫게 해준 효자에 관한 이야기이다. 하늘에서 효자에게 명약(名藥)을 증여해 주어 병이 나았다는 줄거리인데, 하늘이 증여한 명약은 바로 뱀장어였다. 즉, 효자라야 구할 수 있었던 물고기가 뱀장어였던 셈이다. 그렇지만, 하늘이 증여해 줄 만큼 약효가 뛰어난 뱀장어를 평소에 즐겨 먹었던 것은 아닌 것으로 보인다. “뱀장어는 종래 조선인의 기호식품이 아니었기 때문에 그 어획에 종사하는 자가 없었고, 명치27년(1894년) 경 일본어업자들이 낙동강 입구를 주요 장소로 하여 이 어업을 개시하였다.” (農商工部水産局, 『韓國水産誌』 一卷, 1910)

위의 기록에서 보듯이 조선인들의 기호식품이 아니었기에 판매를 위해 어획하는 사람이 없었으며, 일본인들에 의해 상업적 뱀장어잡이가 시작되었음을 보여준다. 그런데 일제강점기에 뱀장어요리 방법 등이 신문에 지속해서 소개되고, “조로(早老)를 방지하는 활력원으로서 정력(精力)을 완성케 한다.”라는 등의 뱀장어의 효능이 강조되면서 차츰 뱀장어에 대한 인식이 바낀 것으로 보인다. “뱀장어는 빈혈증 잇는사람 허약한사람병후 회복 긔에잇는사람 손발이늘 찬사람들에게는 효과가만슴니다.” (‘鰻’, <果實魚類의 營養>, 《동아일보》, 1927년 10월 28일 자 신문 기사 참조.>

신문에 뱀장어를 이용해 요리를 만드는 법과 약의 효과 등이 소개되면서 뱀장어의 이미지가 차츰 호감으로 바뀌어 간 것으로 보인다. 그리고 시나브로 보양식(補陽食)으로 자리매김하게 되었다. 보양식으로 자리매김한 뱀장어요리는 일본과 대만 등지로 수출하는 바람에 공급이 부족하고, 양질의 고단백질 수효가 늘어나면서 고급 음식으로 인식하게 되었다. 하지만, 2000년대 양식 뱀장어 생산량이 늘어나면서 일반인도 조금은 쉽게 접할 수 있는 식자재가 되었다. 그렇지만 여전히 뱀장어는 고급 음식으로 인식되고 있는 듯하다. 지금도 뱀장어는 보양식이라는 인식이 강하게 남아 있는 음식이다. 그렇지만, 약용으로만 사용되었던 것이 이제는 일상에서 쉽게 맛볼 수 있는 음식으로 자리 잡아 가고 있다. 도움받은 자료

『聞見別錄』

『艮齋續集』 『蘭湖漁牧志』 『林園經濟志』 『玆山魚譜』 『茶山詩文集』 『韓國水産誌』 『梅泉續集』 『於于集』 『漁のしるべ』 김경수, 『영산강 삼백오십리』, 향지사, 1995. 나주시사편찬위원회, 『나주시지』 제4권, 2006. 박종오, 「영산강유역 뱀장어 어로(漁撈)와 식문화 (食文化)의 변화」, 『비교민속학』 71집, 비교민속학회, 2020. 박종오, 「탐진강 ‘장어다물’ 어로와 생태」, 『무형유산』, 12집, 국립무형유산원, 2022. 선영란․김준․심운정, 『영산강 중하류 지역의 어족자원과 음식문화, 영산강연구센터 2010년도 연구사업보고서』, 전남발전연구원 영산강연구센터, 2010. 나주시청(https://www.naju.go.kr/) 동아일보(https://www.donga.com/) 한국어촌어항공단(https://www.fipa.or.kr/fipa/index.do) 글쓴이 박종오 전남대학교 호남학연구원 학술연구교수 |

||||||||||||||||||||||||||

Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. |

||||||||||||||||||||||||||

| · 우리 원 홈페이지에 ' 회원가입 ' 및 ' 메일링 서비스 신청하기 ' 메뉴를 통하여 신청한 분은 모두 호남학산책을 받아보실 수 있습니다. · 호남학산책을 개인 블로그 등에 전재할 경우 반드시 ' 출처 '를 밝혀 주시기 바랍니다. |

||||||||||||||||||||||||||

로그인

로그인 회원가입

회원가입