[호남 근현대 시문학] 죽음까지도 시였던 사람, 시인 박흡 게시기간 : 2025-08-21 07:00부터 2030-12-24 21:21까지 등록일 : 2025-08-19 14:13

재단법인 한국학호남진흥원

호남 근현대 시문학

|

||||||||

|

1. 감각을 더듬기 위하여 죽음은 감각의 멈춤일 뿐이라 했던가. 생물학적 감각의 멈춤이 죽음이라는 이 자명한 사실 앞에서 한 영혼의 외로운 외침도 감각의 멈춤으로 정리할 수 있을까 곰곰 생각하다가 시인은 가도 시는 남는다는 말을 떠올린다. 우리는 시인의 죽음을 감각의 멈춤일 뿐이라고 단정해 버릴 수는 없다. 시편들이 절레절레 고개를 흔들어대며 살아있는 신호를 보내오기 때문이다. 시로 인해 아름답고 행복했으며, 시로 인해 고통 속에서 살다 홀로 독배를 마신, 감각의 멈춤과 더불어 많은 이야기를 전설처럼 주렁주렁 달아 놓은 채 말없이 떠나버린 사람. 여기저기 파편처럼 흩어진 그의 시들만이 그가 이 세상에 잠시 머물다 갔음을 전해줄 뿐인, 그를 기억하는 이는 거의 없다.

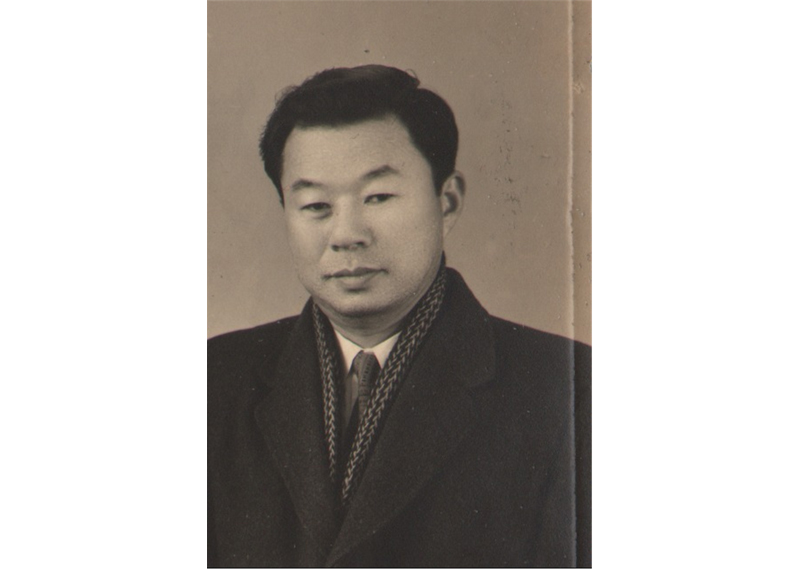

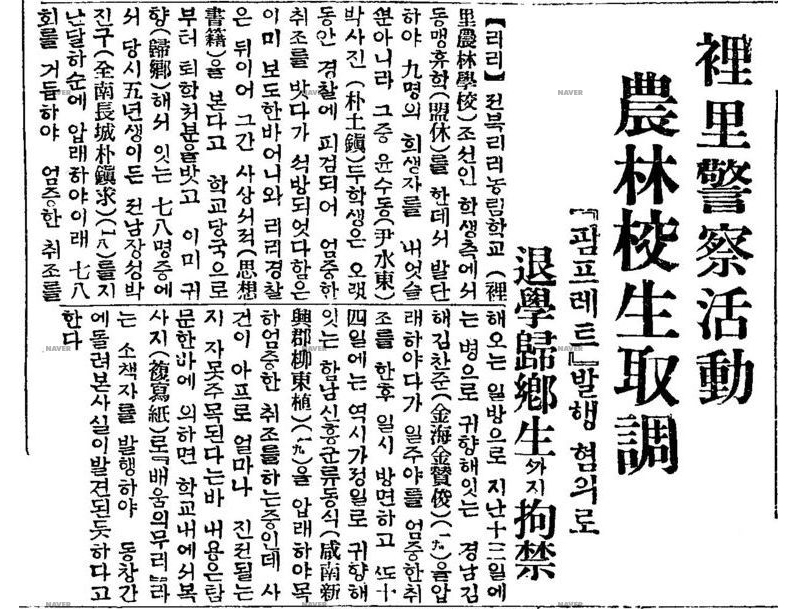

시인 박흡! 생소하기 이를 데 없는 시인을 호명하는 것은 남긴 시편마다 그의 삶이기 때문이고 그가 길러낸 시인들이 있기 때문이다. 시인 박흡의 본명은 박증구(朴曾求, 1912.10.4.~1962.10.17)다. 그는 전남 장성군 황룡면 장산리 393번지에서 부친 박균명과 모친 이우신 사이에 독자로 태어나 장성공립 심상소학교를 졸업했다. 그리고 1927년 3월, 250명을 수용할 수 있는 큰 규모의 건물이 2동, 기숙사에는 250명이 식사할 수 있는 식당, 목욕실, 오락실, 도서실을 갖추고 있던 “입학 경쟁률은 100명 모집에 1015명이 지원”1)할 정도로 치열한 경쟁을 뚫고 이리 농림학교에 입학했다. 그는 농학과 55명 중의 한 명으로 이리농림학교에 입학했고 재학 중의 성적도 매우 우수했다. 전국에서 뛰어난 수재들이 모였다는 학교에서 우수한 성적을 유지한 것은 독서에 있었다. 늘 책을 끼고 지냈으며 특히 화초를 기르고 이식하고 생장시키는 방법에 대해서 남다른 관심으로 공부했다. 그러던 어느 날 우등생이었던 박흡은 퇴학을 당했다. 광주학생독립운동도 성진회와 독서회가 중심축을 담당하였던 것처럼 1920년대와 30년대의 대표적인 학생들의 비밀결사는 독서회가 중심이었듯이 박흡이 이리농림학교 독서회 회장으로 활동한 것이 문제였다. 『이리농림60년사』에는 그의 행적을 이렇게 기록하고 있다. 생활하는 학생들 간에 讀書會가 조직되어 禁嚴한 일인들의 감시 속에서 뜻을 규합하고 있었다. 독서회 회장으로는 박증구(농과5년)가 활약했으며 그 외에 유동식(임과4년), 신정근(임과4년), 진기열(농과3년), 문석(임과3년) 진집종(임과3년), 박사진(2의1), 임경래(2의2) 등이 호응, 일제에 저항하는 민족의 저력으로 움트고 있었다. (중략)

그러나 그 이듬해인 1930년 1월 3학기의 개학을 기해 누구의 입에서 인지 모르지만 광주의 진상을 알게 되었고 전국 공사립 학생들의 맺히고 맺힌 한이 일제에 저항으로 바뀌어 폭발하였다. 이러한 어수선한 기운을 한일공학의 미명하에서 일거일동의 감시를 받고있는 본교 학생에게도 태동하고 있었다. 때를 노리고 있던 독서회에서 비밀리에 팜플레트를 인쇄하려다 사감인 增田(마스다)에게 사전에 발각되어 성사를 하지 못하고 박증구는 졸업을 앞두고, 진기열, 진집종은 30년 2월 18일로 사상불온 학생이라는 빨간 딱지를 학적부에 남긴 채 퇴학을 당하고 말았다.2) 박흡은 1930년 11월 3일 광주학생독립운동 1주년 기념일에 일본인 선생의 “조선인들은 나가라”라는 차별에 분노하여 동지를 규합했고 11월 10일 격문을 뿌렸는데 사상에 문제가 있다는 혐의로 11월 15일 퇴학을 당했다. 이리농림 학교에서 당한 퇴학은 박흡의 운명을 바꾸어 버렸다. 그의 학적부에는 붉은 글씨로 ‘思想問題ノ爲湯示退學’이라고 기록되어 있다. 일제가 사상계를 두었던 것은 조선인이 행하는 일체의 모든 것을 통제하고 감시하기 위한 것이었다. 학적부의 붉은 글씨로 적힌 퇴학의 사유로 인해 그는 사상 불량자가 되었다. 시대는 점점 더 어두운 터널을 향하여 줄달음쳤다. 퇴학 후에도 일경의 감시망 아래서 잦은 검속과 취조에 시달렸다. 한 치 앞도 내다볼 수 없는 어둠 속에서 차라리 모든 감각이 멈추기를 바랐을지도 모를 그 시간은 몇 년 동안 지속되었다.

그는 1931년, 1932년에도 3개월 동안 취조와 유치를 당했고 1933년에도 7개월 동안 취조당하는 젊음을 송두리째 빼앗긴 시간을 겪었다. 학생의 신분에서 쫓겨난 뒤 일제의 감시와 감금의 수난을 온몸으로 감내했다. 20대 빛나는 청춘을 일제의 검거와 감금과 취조 속에 살았음에도 불구하고 그는 “일제의 모진 찬서리 밑에서 추위에 항거하는 겨울물처럼 청춘을 그늘지게 소모한 나”3)라는 단 한 줄로 회고했을 뿐이다. 그리고 1919년의 3·1만세운동을 영원히 기억하기 위해서 결혼식도 3월 1일에 올린 민족주의자였다. 2. 시인 박흡의 등장, 활기 넘치다 모진 시간을 견딘 민족주의자 박흡이 시인으로 등장한 것은 해방이 되고도 한참 후의 일이다. 그의 등장은 1950년대 광주전남 문단에 활기를 불어넣는 동력이었다. 활동 초기에는 본명인 박증구를 쓰다가 歸山, 歸山生이라는 필명으로 몇 편의 작품을 발표하기도 했다. 그리다가 박흡(朴洽)이라는 필명으로 대부분의 작품을 발표하다가 아예 이름도 박흡으로 개명했다. 그가 시인으로 처음 문단에 이름을 낸 것은 「젊은講師」다. 전문은 다음과 같다. 그대 손길은 時間 마다의 化粧에 어질어지고

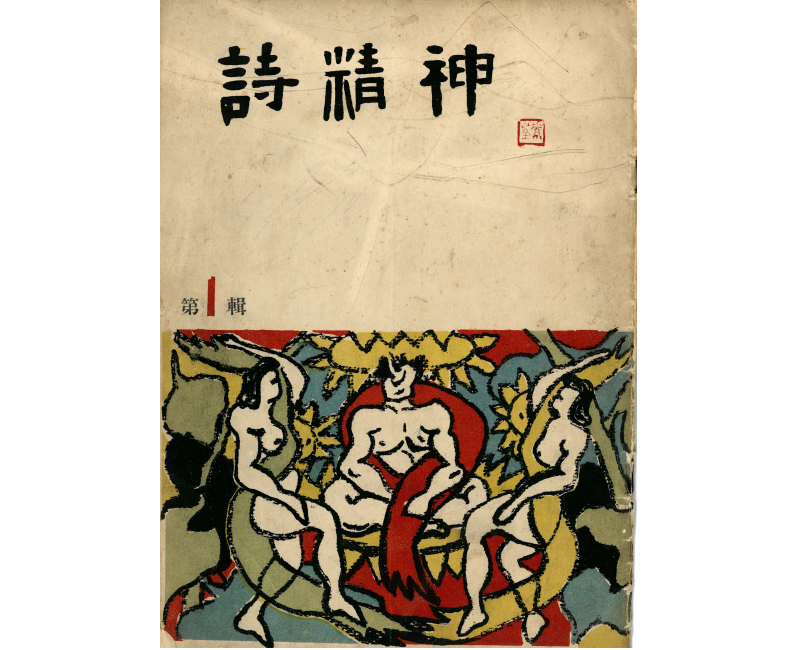

그대 허파에는 月蝕과같이 石灰巖이 돋아오르고 그대 聲帶는 象皮病은思索에 지친 그대 얼굴칠판 앞에 더 蒼白하다 초라한 풍색 메마른 몰골 모두가 그대 호주머니의 象徵- 그러나 그대 머릿속의計算機는 數字 잊고 肥科學에 골몰하다 분필 가루 같이 지처 돌아가는 그대 집에 기다리는 건 항상 氷圈과같은 몸과 맘의 주림 뿐이다 知識의 장사치는 아니되리라고 아우성치는 장거리를 異國인 양말뚝같이 지나다 「젊은 講師」, 경향신문 1947. 5. 18 위의 시를 보면 숙명여자전문대학교에 재직할 때 쓴 작품이다. 이 시에서 교수자로서 그의 자의식을 읽을 수 있는데 ‘지식의 장사치는 아니되리라’는 것이다. 지식을 파는 자가 되지 않겠다는 선언 속에서 그가 걸어온, 그리고 그가 앞으로 걸어갈 확고한 신념을 읽을 수 있다. 숙명여전에 근무하면서 일간지에 작품을 계속 발표하였지만 그가 본격적으로 작품활동을 한 것은 광주에 정착한 뒤부터였다. 그는 광주와 목포에서 발행했던 매체인 『갈매기』, 『新文學』, 『시정신』, 『시와산문』에 작품을 발표했다.

그리고 광주에서 발행한 <호남신문>과 <전남일보>를 작품 발표의 장으로 삼았다. 그는 광주전남 문단의 튼튼한 토대를 놓으면서 문단의 절대적인 영향력을 행사하고 있었던 김동리와 손소희 등 문인들과 교류도 활발했다.4) 김동리는 김현승이 다시 시를 쓰려고 한다며 찾아왔다고 이야기할 정도였다. 시인 정지용과도 교분이 두터웠다. 이석봉과 결혼을 반대하는 장인과 장모를 만나러 간 대구 호텔에서 우연히 정지용은 혼사 문제를 다 알아서 해결해 주겠노라고 큰소리를 쳤는데 교수라는 사람의 행색이 초라하고 말하는 것이 세련되지 못했다는 등의 이유로 도리어 엇나가고 말았다. 박흡은 그때의 만남이 정지용과 마지막이었는데 행불된 그를 걱정하는 내용은 산문 「三·一節과 나」에 실려 있다. 1950년대 중반부터 광주전남 문단이 한국 문단의 중심이 되는데 박흡이 역할이 있었다. “작달막한 키, 오동포동한 체구에 조금 무뚝뚝한 편이어서 남들은 사귀기가 어렵다고 하였으나 사귀면 사귈수록 동심어리고 순진하였다. 박시인은 애환 소조를 사랑했고 선인장 수집에 열을 올리고 있음을 살펴보아도 그는 결코 거만하거나 자아에 빠지지 않”5)는 “개방적이고 소탈한 성미인데다 술도 좋아하는 편이어서 누구와도 잘 어울렸고 대하기가 수월”6)한 사람이었다. 그래서 광주서중에서 박봉우를 비롯한 문예부 학생과 광주고등학교 문예부를 지도할 때도 그들은 시인으로 인정하고 이끌었다. 그래서 ‘무등산록의 언어’로 새로운 시운동을 선언하며 등장한 박봉우, 강태열, 박성룡, 정현웅, 김정옥, 주명영이 『零度』를 내는 힘이 되었다. 광주는 시인들로 활기가 넘치기 시작했다. 3. 화장장, 사랑 그 쓸쓸함으로 숙명여전 강사 시절, 운명 같은 사랑이 찾아왔다. 꽁꽁 얼었던 마음을 녹이고 감추었던 손을 내밀어 서로에게 따뜻한 난로가 되어주는 사랑이 찾아든 것이다. 스승과 제자를 뛰어넘은 사랑은 세간의 냉정한 눈빛도, 열다섯 살의 나이 차이도 문제가 되지 않았다. 박흡이 숙명여전을 그만두고 광주로 내려온 것은 사랑으로부터 도피였는데 제자 이석봉이 사랑을 찾아서 광주로 왔다. 그렇게 일제의 혹독한 추위를 견딘 그에게 스승이자 시인인 박흡과 경상북도 김천의 부잣집 딸 이석봉은 사제지간을 뛰어넘어 결혼했다. 그때 시 「初夜賦」를 썼다. 가장 恍惚할 華燭 밝힌 밤에도

내 삶의 슬픈 광대 되지 못하여 하염 없는 시름에 잠 못 이루나니 진 종일의 시달림에 지쳐 숨소리 고르게 혼곤히 잠든 아내 손 살포시 쥐어 보나 아아 비바람에 바래진 하얀 白骨을 느끼는 슬픈 마음이어 모든 것이 흙으로 가려니 모든 아롱진 것이 속절 없이 가려니 괴로움 속에 雜草 같이 뜻없이 살다 한오리 구름처럼 총총히 사라질 삶의 공허함이어 내 이 밤에도 오히려 훈훈한 愛情보다 싸늘한 空虛 潮水처럼 가슴에 밀려 오나니 아내 옆에 적이 외롭고 죄스런 마음이어 「初夜賦」, <주간서울>, 1950. 5. 15. 박흡은 광주서중에서, 이석봉은 전남여중에서 학생들을 가르치는 교사이자 부부이자 든든한 문학적 동지로 감각의 움직임에 혼신을 기울였다. 꿈꾸던 사랑이 이뤄진 결혼식이 끝나고 ‘가장 恍惚할 華燭 밝힌 밤’ 첫날밤에 잠들지 못하고 ‘숨소리 고르게 혼곤히 잠든/아내 손 살포시 쥐어’ 보면서 슬픈 마음이 드는 것은 어쩔 수 없이 찾아든 타인들의 시선과 어린 아내를 바라보는 지아비의 심사이자 아내를 지켜야 하는 존재로서 언젠가 흙으로 돌아갈 것을 염려하며 ‘아내 옆에 적이 외롭고 죄스런 마음’이 들었기 때문이다. 첫날밤의 황홀을 뒤로 하고 무거운 책임감에 못내 잠들지 못했다. 그는 그렇게 여린 사람이었다. 박흡이 참여한 문예지와 동인지에 이석봉도 어김없이 동참했다. 결혼생활은 사랑과 문학이 함께 한 이중주였고 아름다운 하모니였다. 박흡은 거기에 남다른 애정으로 화초를 기르고 있었으니 더할 나위 없는 행복의 물결이었다. 그가 화단을 가꾸고 화초를 기르는 것은 문인 사이에서도 유명했다. 꽃 좋아하는 몇몇 친구끼리 만나면 서로 농담하여 ‘花狂’이라 부르고 ‘요새 狂病은 어떻습니까’ 이렇게 인사한다 그리고 무슨 所得이나 있을 법하면 눈이 쌓인 아침이건 비 오는 궂은 날이건 不遠千里하고 서로 십쓸려 遠征을 나가 더러는 헛탕을 치고 운이 좋으면 우스깡스런 풀뿌리 몇 개를 무슨 寶物이나처럼 소중히 떠받고 喜色이 만면하여 돌아오는 것이다. 숨은 同好者를 알게 되고 또 연줄을 얻어 다른 同好者를 紹介 받고 하는 사이에 情은 두터워지고 親分은 十年知己처럼 가까워진다. 알지 못할 좋은 花草나 花木을 가지고 있는 同好人을 發見할 때 金鑛쟁이가 노다지脉을 찾아낸 것처럼 기쁜 것이다. (「나와 화초」)

그는 ‘화광’이었다. 꽃과 화초에 미친 사람이었다. 미국이나 일본으로 씨앗과 화초를 주문하여 길렀다. 이리농림학교 시절 배운 기술을 한껏 발휘한 것일 터이다. 그는 식물을 무척이나 사랑하는 만큼이나 섬세한 감성의 소유자였고 마음이 여린 사람이었다. 그 감각과 여린 감성은 그를 시인이 되게 했는지도 모른다. 그런 박흡이었기에 사랑은 순간에 지나가는 바람 같은 것이었다. 사랑을 확인하고 가슴이 불타오르고 열정이 솟아올라 함께 하고자 하는 열망이 결혼이었다면, 사랑이 엷어질수록 사랑이란 손에 꼭 쥔 것 같으면서 다 빠져나가 사라지고 마는 것이었다. 사랑의 익숙함이 때로는 지루함과 귀찮음이 되어 치렁치렁 달고 다녀야 하는 거추장스러움이다. 사랑의 시작과 함께 온몸을 감싸던 열정과 열망의 뜨거움은 그 속도만큼이나 또한 빠르게 식어갔다. 박흡은 비극적 운명을 예감이라도 한 것일까. 비교적 초기에 쓴 시 「화장장」은 그의 지상에서 마지막도 화장장에서 끝났다. 우연의 일치라고 하기엔 시인의 운명이 너무나 비극적이다. 오랜 歲月 거느렸던 생명의 마지막 날

運命들은 靈柩車를 타고 喪輿를 타고 屍體와 함께 그들의 마지막 儀式場으로 간다 그토록 모질던 그들의 營爲가 기껏 여기 이르는 한 낱 어설픈 過程이 었음에 幸福했던 運命 不幸했던 運命 다 같이 마조 보고 껄껄대고 웃는 곳 이제 한 줌 재 밖에 보채 일 아무것도 없으매 제 스스로도 무슨 뜻 있는지 모르는 싱거운 광대짓 다 마치고 煙氣처럼 運命들도 여기 싀어지다 「火葬場」, 『우리문원』, 1950. 2. 그는 ‘幸福했던 運命/不幸했던 運命/다 같이 마조 보고 껄껄대고 웃는 곳’으로 상정한 화장장에서 ‘생명의 마지막 날’을 보냈다. ‘한 줌 재’가 되어 살아온 인생이 ‘싱거운 광대짓’을 ‘煙氣처럼 運命들도 여기 싀어지’고 말았다. 부인 이석봉은 시인 박흡이 홀연 자살로 생을 마감한 후에 신춘문예에 「빛이 쌓이는 해구」로 당선이 되었다. 그리고 자전적 단편 소설 「화장장에서」를 발표했다. 사랑이 식고 감각도 멈추고 지상의 머문 마지막이 불과 바람과 물로 흩어졌던 그날을 썼다. 4. 시인이 남긴 인연으로 말없이 무뚝뚝한 사람이지만 자식에 대한 사랑만은 깊었던 박흡은 “나는 잠 못 이루는 외롭고 쓸쓸한 밤이면 살며시 곤히 잠든 어린 것들의 손을 쥐어 본다 무슨 뜨거운 것이 왈칵 쏟아져 나올 것 같은 애절하고 절박한 감정인 것이다. 참으로 이 어린 것들에 대한 後顧의 우려가 없다면 금방이라도 永遠한 休息속에 즐거이 들어갈 수 있을 것 같고 이 처참하고 구속 많은 無意味한 世上과 싫은 人間들 사이에서 떠나 어느 누구도 모르게 묻혀 살다 한 조각 구름이 스러지듯이 그렇게 스러지고 싶다”고 했던 그는 자살로 생을 마감했다. 두 아들을 가슴에 품고 세상을 떠날 수 없다던 그였지만 두 아들을 남겨두고 그렇게 감각을 멈추고 말았다. 박흡의 죽음을 가장 많이 슬퍼했던 사람은 자살하기 전날 함께 술을 마시고 얘기를 나눴던 전남일보 문화부장이자 시인인 이해동이었다. 시 「외로운 산비둘기」로 죽음을 그를 추모했다. 1950년대 광주전남 시문단을 활발하게 이끌었던 박흡이 남긴 것은 주렁주렁 달린 소문과 파편으로 흩어진 작품들뿐이다. 그는 분명 “후학을 가르치는 한편 창작열이 뛰어나 광주문단에 활력을 불어넣었다. 그리하여 광주에 문단을 형성시킨 계기를 만들었으며 문학인의 배출에 끼친 영향”7)력이 있었다. 그의 생물학적인 감각은 멈추고 사라져 한 점 구름이 되었을지라도 그가 남긴 시의 감각은 여전히 살아있다. 일찍 세상을 등졌다고 해서 세상과의 인연이 사라진 것은 아니었다. 시인 박흡과 시인 김윤성은 생전에 여러 문예지에 함께 했다. 박흡의 장남과 김윤성의 장녀가 결혼했고 결혼식에 주례도 소설가 김동리가 섰다. 그리고 장남의 동서는 서정주 시인의 동생인 서정태 시인의 아들이다. 박흡과 서정주, 서정태가 함께 활동했듯이 그 인연은 계속되고 있다. 1) 동아일보, 1929. 3. 13.

2) 이리농림60년사편찬위원회, 『이리농림60년사』, 제일사, 1982. 34쪽. 3) 박흡, 「3·1절과 나- 결혼을 추억하며」, 전남일보, 1957. 2. 23. 4) 이수복, 「박흡씨가 자살하기 까지」, 『현대문학』, 1963. 1. 5) 이해동, 「비운의 시인 고 박흡과 나」, 『광주문학』, 봄. 2001, 25쪽. 6) 박정온, 「해방공간-6·25전후의 광주·목포문인들」, 『광주전남문학동인사』, 한림, 2005. 72쪽. 7) 광주광역시홈페이지 참조. 글쓴이 이동순 조선대학교 교수 |

||||||||

Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. |

||||||||

| · 우리 원 홈페이지에 ' 회원가입 ' 및 ' 메일링 서비스 신청하기 ' 메뉴를 통하여 신청한 분은 모두 호남학산책을 받아보실 수 있습니다. · 호남학산책을 개인 블로그 등에 전재할 경우 반드시 ' 출처 '를 밝혀 주시기 바랍니다. |

||||||||

로그인

로그인 회원가입

회원가입