[항일의 성좌] 단군전을 세우고 민족혼을 일깨운 종교인·교육자 신태윤(申泰允, 1884~1961) 게시기간 : 2025-08-20 07:00부터 2030-12-24 21:21까지 등록일 : 2025-08-19 11:09

재단법인 한국학호남진흥원

항일의 성좌

|

||||||||

|

1919년 4월 곡성읍 만세시위를 주도한 대종교인 신태윤 제법 오래 전, 독립기념관의 용역을 맡아 광주·전남 독립운동 사적지 조사를 위해 곡성군을 방문한 적이 있다. 그때 곡성읍 학정리의 단군전(檀君殿)과 단군상(檀君像)을 보고 느낀 바가 있었다. 비록 단군전은 후대에 복원된 것이고 단군상이 세워진 것은 해방 이후지만, 일제강점기 단군을 모신 사당을 짓는다는 것이 얼마나 어려운지는 대략 짐작되었기 때문이다. 이 지역에서 독립운동사를 연구하면서도 신태윤에 대해서는 아무것도 모르다가 사전조사 과정에서 “아, 이런 분이 계셨구나”하고 알게 된 점도 부끄러웠다.

단군전 외부

단군전 내부

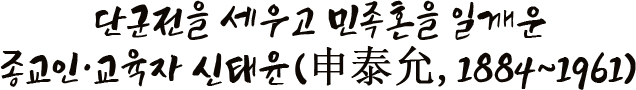

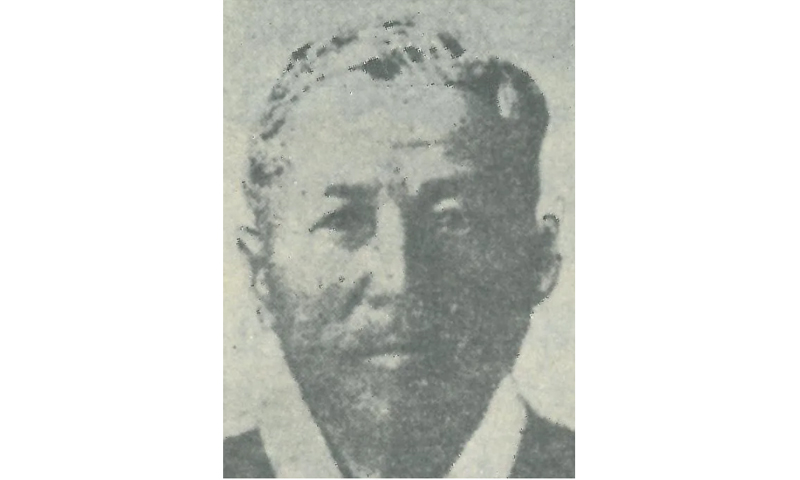

단군상 그가 대종교(大倧敎) 신자란 점도 이채롭게 느껴졌다. 대종교의 창시자인 나철이 전남 보성 출신이기는 하나 광주․전남에서 활동한 대종교인은 잘 알지 못하며, 1919년 3·1운동 때도 주로 천도교인과 기독교인들이 만세시위를 주도하거나 대거 참여했다. 하지만 신태윤은 대종교인으로서 곡성읍 만세시위를 주도하다 일경에 체포되어 옥고를 치렀다. 신태윤만을 다룬 학술적 논저는 아직 없는 듯하며 단군전과 대종교에 대한 논저에서 부분적으로 나오는 정도이다(2019년 윤한주 등이 쓴 『곡성단군성전지 谷城檀君聖殿誌』가 가장 자세하다). 그래도 이들 연구와 「독립유공자 공훈록」, 신문기사 등을 참조하여 그의 생애를 짧게나마 정리해 보려 한다. 신교육을 받고 곡성공립보통학교에 부임하다 신태윤은 1884년 6월 15일 전라도 창평현 서면 주산리(현 전라남도 담양군 고서면 주산리)에서 평산신씨 신석용의 차남으로 출생했으며, 호는 ‘백당(白堂)’이다. 1904년 창흥의숙(昌興義塾, 현 창평초등학교)에 입학하고 이듬해 광주농업학교(현 광주자연과학고등학교)로 전학하여 1906년 졸업했으며, 이어 관립한성사범학교에 입학하여 1908년 졸업했다고 한다. 그런데 창평초등학교 홈페이지를 보면 1906년 4월 개교한 영학숙(英學塾)이 1909년 4월 창흥학교(昌興學校)로 개칭했다고 나오며, 광주자연과학고등학교 홈페이지에는 1909년 4월 도립광주농림학교로 설립 인가를 받았다고 나와 시기가 맞지 않는다. 아무튼 그가 ‘신교육’을 받은 것은 분명하다. 또 신태윤이 1909년 곡성공립보통학교(현 곡성중앙초등학교)에 부임했다고 하는데, 곡성초등학교 홈페이지를 보면 1910년 4월 ‘사립통명학교(私立通明學校)’로 정부의 인가를 받아 1911년 6월 ‘곡성공립보통학교’로 개교했다고 나오므로 이 역시 검토가 필요하다. 정부의 인가를 받기 전 통명학교의 존재는 이미 1909년 11월에도 확인되는데, 당시 신태윤이 여기서 재직했는지는 알 수 없다. 『조선총독부 직원록』에는 1914~1919년 그가 곡성공립보통학교에서 부훈도(副訓導)로 재직했다고 나온다. 이 점은 의심의 여지가 없다. 당시 그의 주소는 곡성군 오곡면 오지리였다. 1914년 단군전을 세우고 민족정신을 고취하다 신태윤은 곡성공립보통학교 재직 중인 1914년(1916년이라는 설도 있다) 곡성읍 북쪽 삼인동에 단군전을 세웠다. 사진에서 보듯이 작은 규모의 초당(草堂)이었으며, 선조의 사당으로 지었다면서 비밀리에 단군영정을 모시고 1916년 10월 3일 개천절부터 제향(祭享)을 올렸다고 한다. 일제강점기, 그것도 ‘무단통치기’라 불리는 1910년대에 보통학교 훈도로서는 결코 쉽지 않은 일이었다. 사진이 1919년 이전에 찍은 것이라면, 신교육을 받은 보통학교 훈도가 전통한복을 입고 있는 점도 예사롭지 않다. 그는 “훈도들의 복장인 금테모자에 칼을 차는 일본식 복장을 하지 않고, 우리 고유의 한복인 행전(行纏)을 매고 짚신을 신고 다녀 일본인의 미움과 감시를 받아왔다”고도 한다.

그가 단군전을 세운 것은 대종교인이기 때문이었다. 대종교는 천도교와 더불어 대표적인 ‘민족종교’이며, 창시자인 나철이 그랬듯이 신자의 상당수가 민족운동에 참여했다. 독립운동가로 유명한 김좌진·홍범도·이회영·신채호·서일 등도 대종교의 영향을 받았다고 알려져 있다. 따라서 당시 ‘국조(國祖)’인 단군을 모시고 섬긴다는 것은 ‘항일(抗日)’과 다르지 않았다. 1919년 3월 27일 곡성읍 만세시위를 주도하다 보통학교에 재직 중인 1919년 3월 신태윤은 지역 청년들과 함께 곡성읍 장날 만세시위를 계획했다. 다음은 판결문 내용이다. 피고 신태윤은 곡성보통학교 부훈도의 직에 있음에도 불구하고, 대정 8년(주: 1919) 3월 24일 동교(同校) 숙직실 뒤편에서 물고기를 요리하고 있던 피고 정래성 및 김중호, 양성만, 박수창, 김경석, 김기섭, 김태수에게 “현재 조선의 사정은 여유롭게 고기잡이를 즐길 때가 아니다. 이마 남원, 담양의 각 보통학교 생도들은 솔선하여 조선독립운동에 앞장서고 있지 않은가. 부패한 곡성의 청년은 이러한 용기가 없을 것이다”라고 매도하여 암암리에 동인(同人)들의 조선독립운동에 관한 사상을 격려하고 독립운동의 개시를 교사(敎唆)하였다.

또 동월(同月) 26일 피고 정래성의 집에서 김종호 외 여러 명과 만날 때 “구한국 국기 제작 등의 준비는 비밀리에 하고, 운동은 다음 장날을 기하여 하자”고 동인들을 종용하였다. 또 그날 동교에서 김중호에게 조선 개국 이래의 역사를 간략히 적은 것을 교부하면서 “너희들이 조선을 독립시키고자 한다면 먼저 조선의 역사를 알아야 한다. 너희들은 우선 이것을 서당에 가져다 두면 후에 내가 가르치러 가겠다”고 말하므로써 치안을 방해하였다(「신태윤 등 판결문, 광주지방법원, 1919.05.13.: 국가기록원 홈페이지 기록물뷰어). 신태윤은 1919년 3월 24일 곡성공립보통학교 숙직실 뒤편에서 “물고기를 요리하고 있던” 정래성 등을 힐책하며 만세시위에 나설 것을 촉구하고 태극기를 만들라고 지시하는 한편 “조선 개국 이래의 역사”를 담은 문건을 김중호에게 전달했다. 1902년생인 정래성은 판결문에 18세의 농민으로 나오고, 박수창도 1901년생인 것으로 미루어 이들이 보통학교 재학생은 아닌 것같다. “부패한 곡성의 청년”이란 대목을 보더라도 그렇다. 아마도 보통학교 졸업생이거나 평소 신태윤을 따르던 청년들이었을 것이다.

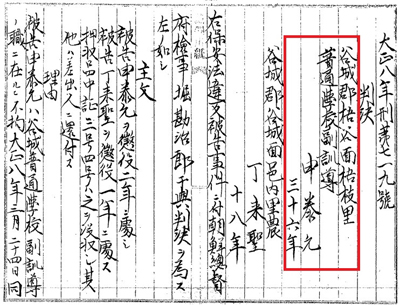

신태윤 판결문(광주지방법원, 1919.05.13.)

옛 곡성공립보통학교 터(현 천주교 곡성성당) 이들의 거사가 성공했는지 여부는 명확치 않다. 신태윤의 「독립유공자 공훈록」을 보면 “3월 29일 보통학교 3·4년생과 동리 청년들 수십명이 장터에 모이자 그는 시위군중의 선두에 서서 태극기를 흔들고 독립만세를 외치면서 장터안을 시위행진하다가 일제 관헌에 의해 체포되었다”고 나온다. 반면 정래성·박수창의 「독립유공자 공훈록」에는 사전에 일경에 체포된 것으로 나온다. 판결문에는 거사를 준비하는 내용만 보이는데, 일제측 자료에 따르면 3월 27일 곡성에서 “200명 내외의 사람들이 소요를 일으켰”으며, 이들 중 5명이 체포되었다고 한다. 아무튼 신태윤은 보안법 위반 혐의로 공판에 회부되어 1919년 5월 13일 광주지방법원에서 징역 2년을 선고받았으며, 6월 18일 대구복심법원을 거쳐 8월 18일 고등법원에서 징역 2년이 확정되어 대구형무소에서 옥고를 치렀다. 그리고 학교에서는 4월 그에게 “휴직을 명령(「관보」)”했는데, 사실상 해직이었다. 각지의 사립학교에서 학생들을 가르치며 역사서와 교리서를 집필하다 신태윤이 만기출옥했다면 1921년 3월경일텐데, 석방 후 그의 행적은 명확치 않고 자료에 따라 달리 나온다. 대략 소개하면 1923년 서울로 이주해서 장훈학교(長薰學校, 현 장훈고등학교)에 근무하며 『조선배달정사(朝鮮倍達正史)』를 집필했으며, 1925년 대종교의 교리를 담은 『삼일신고강의(三一神誥講義)』도 집필했다고 한다. 같은해 경상북도 성주군 초전면의 초산학교(草山學校)에서 교편을 잡으며 5월 대종교 남일도본사(南一道本司)의 성일시교당(星一施敎堂)을 세웠다고 한다. ‘시교당’은 교인이 100명 이상이어야 세울 수 있으니 그 지역은 대종교의 교세가 컸다고 보인다. 그런데 일제의 감시를 받게 되자 그는 전라남도 장성군 북일면으로 이주하여 신흥학교(新興學校)를 세웠고, 다시 순창군 복응면 상리로 이주하여 ‘칩거’했으며, 1928년 담양군 남면 지곡학교(芝谷學校)에서 학생들을 가르쳤다고 한다. 이처럼 그가 여러 사립학교에서 근무할 수 있었던 이유는, 당시로서는 흔치 않은 사범학교 출신이었기 때문일 것이다. 하지만 당시 신문기사를 보면 위의 내용과 맞지 않는 대목이 여럿이다. 신태윤은 1923년 4월 담양군 남면 지곡리의 남창의숙(南昌義塾)에 부임했으며(『조선일보』 1925.01.07.), 1925년 8월 담양청년회 주최 담양웅변대회에서 “교육”이란 제목으로 웅변했고(『동아일보』 1925.08.20.), 1926년 12월 조선일보사 곡성지국장으로 재직 중이었으며(『조선일보』 1926.12.30.), 1932년 8월 동아일보사 곡성지국장에 부임하여 1935년 4월 사직했다(『동아일보』 1932.08.21., 1935.04.23.). 즉 1920년대 후반부터 1930년대 전반까지 그는 곡성과 담양에서 교육자이자 언론인으로 활동한 것이다. 물론 대종교의 지도자로도 계속 활동했으나, “단군교는 신도가 7인인데 이것을 미듬이 깊흔 신태윤씨 단군사우를 곡성읍 삼인동에 봉안하엿다 한다(『동아일보』 1927.10.09.)”는 기사에서 보듯이 단군교, 즉 대종교 교인은 7명에 불과했다. 삼인동 단군전의 신위(神位)는 1931년 현재 학정리의 봉황대로 옮겨졌으며, 이후 그는 『신단오천년정사(神壇五千年正史)』(1935)와 『도해삼일신고강의(圖解三一神誥講義)』(1938)을 저술하는 등 단군 연구에 몰두했으며, 종교인으로서 창씨개명과 신사참배도 거부했다고 한다. 해방 직후 곡성군 건국준비위원장으로 추대되고 정치계에서 활동하다 1945년 해방을 맞아 신태윤은 곡성군 건국준비위원장에 추대되었다. 그에 대한 지역주민들의 신망이 두터웠음을 짐작케 한다. 1946년 개교한 조선대학교에 출강하여 역사를 가르쳤으며, 1947년 광주사범학교에 부임하여 교편을 잡았다. 1949년 3월 1일 광주서중에서 열린 기념식에서는 “감래무량한 운동 당시의 회고담은 군중에게 새로운 감명을 주었다”고 한다. 그런데, 어떤 계기에서였는지는 알지 못하나, 그는 1948년 제헌국회의원선거에 출마했다가 낙선했고, 1950년 제2대 선거에도 출마했다가 중도에 사퇴했다. 1956년 2월 결성된 민주당 곡성군당에서 그는 위원장에 선출되었으니, 해방 이후 적어도 10년은 정치계에서 활동한 셈이다. 그렇다고 해서 그가 종교생활에 소홀했던 것은 아니다. 그는 1949년 단군전봉호회(檀君殿奉護會)와 단군성조보본회(檀君聖祖報本會)를 조직하고 개천절 행사를 주관했으며, 1952년 새로 지어진 단군성전 영정각으로 단군의 신위를 옮기고 봉황대의 옛 단군전(현 백당기념관)에서 기거했다고 한다. 1955년에는 대종교 광주지사의 상교(尙敎)로 활동했다. 그러던 중 1961년 8월 27일 곡성에서 지병으로 별세했으며, 대한민국 정부는 그의 공적을 기려 1991년 건국훈장 애국장(1977년 대통령표창)을 추서했다. 신태윤에게 치료비를 받지 않은 의사 끝으로 막연한 추정 하나. 『조선일보』(1925.12.10.)를 보면 이런 기사가 나온다. 담양군 장산역전 주산리에 사는 ‘신태윤(申泰允)’이 곡성읍 영운교(英雲橋)에서 낙상하여 20여일간 병원에 입원했다. 그런데 그가 퇴원할 때 평소 “무산자(無産者)에게 동정”해 온 의사 백두현은 치료비를 받지 않고 오히려 제대로 치료하지 못해 미안하다고 사과했다는 것이다. 성명의 한자가 같고 당시 신태윤이 담양에 살았으니 동일인물로 보인다. 의사 백두현은 어째서 그랬을까. 가능성은 두 가지다. 당시 신태윤이 몹시 가난했거나, 아니면 백두현이 그를 매우 존경했거나 중에서 택일해야 한다. 필자는 후자를 선택한다. 근거는 없다. 그냥 그렇게 믿고 싶어서다. 어쩌면 두 가지 모두일지도 모르겠다. 글쓴이 한규무 광주대학교 교수 |

||||||||

Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. |

||||||||

| · 우리 원 홈페이지에 ' 회원가입 ' 및 ' 메일링 서비스 신청하기 ' 메뉴를 통하여 신청한 분은 모두 호남학산책을 받아보실 수 있습니다. · 호남학산책을 개인 블로그 등에 전재할 경우 반드시 ' 출처 '를 밝혀 주시기 바랍니다. |

||||||||

로그인

로그인 회원가입

회원가입