[민속의 재발견] 나이 먹어 어른 아니고, 철 들어야 어른 게시기간 : 2025-07-02 07:00부터 2030-12-24 21:21까지 등록일 : 2025-06-30 10:27

재단법인 한국학호남진흥원

민속의 재발견

|

||||||||||||

|

“민속학은 과거 우리 선조들이 살아온 삶을 살펴 오늘날의 모습과 비교해 보고 이를 통해 미래를 예측해 보는 학문이다. 선조들의 삶은 이야기, 노래, 의례, 놀이, 신앙 등에 전승되는 기억의 역사이다.”

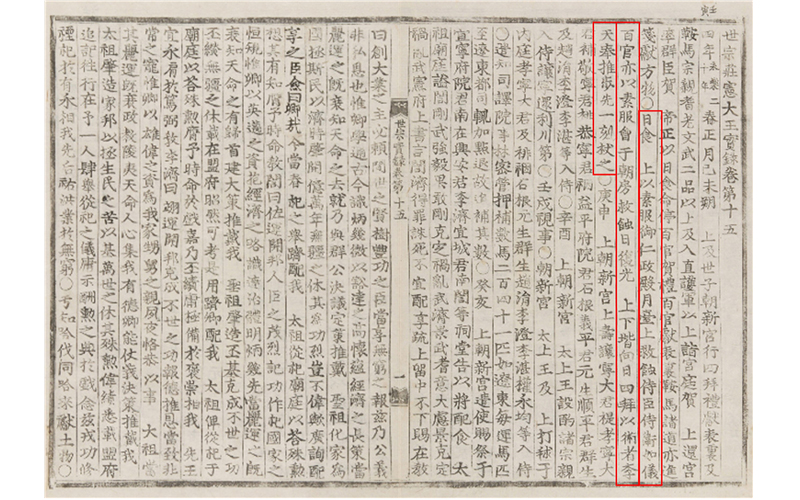

1. 가기도, 오기도 하는 시간(時間) “일식이 있으므로, 임금이 소복(素服)을 입고 인정전의 월대(月臺) 위에 나아가 일식을 구(救)하였다. 시신(侍臣)이 시위하기를 의식대로 하였다. 백관들도 또한 소복을 입고 조방(朝房)에 모여서 일식을 구하니 해가 다시 빛이 났다. 임금이 섬돌로 내려와서 해를 향하여 네 번 절하였다. 추보(推步)하면서 1각(刻)을 앞당긴 이유로 술자(術者) 이천봉(李天奉)에게 곤장을 쳤다. (日食. 上以素服, 御仁政殿, 月臺上救蝕, 侍臣侍衛如儀, 百官亦以素服, 會于朝房救蝕. 日復光, 上,下階向日四拜. 以術者李天奉推步先一刻, 杖之.)

- 세종 4년 1월 1일 -

세종(世宗)은 일식을 그치게 하는 구식례(救蝕禮)를 행하기 위해 신하들과 일식을 기다리고 있었다. 구식례는 일식과 월식으로 인해 발생할 수도 있는 재앙을 방지하고자 왕이 백관들과 소복 차림으로 하늘에 지내는 제례를 말한다. 그런데 시각이 맞지 않았다. 중국에서 온 역법을 기준으로 일식을 예측했는데, 1각(刻, 오늘날 시간으로 15분)이 어긋난 것이다. 이에 서운관의 천문학자 이천봉(李天奉)이 곤장을 맞았다. 전통사회에서는 하늘에서 일어나는 일과 인간사회에서 일어나는 일 사이에 일종의 상응 관계, 즉 천인상응(天人相應) 관계가 있다고 보았다. 어떤 군주와 국가가 하늘의 질서를 보다 잘 살`피고 이해한다는 것은 그 군주가 권력과 정치적 정당성을 더욱 튼튼하게 확보한다는 것을 뜻한다. 왕조 국가 시대의 역법은 왕조와 국가의 안위를 내다보기 위한 점성적 성격을 지닌 까닭에 매우 중시되었다. 인간이 생겨나기 전부터 있었던 시공(時空)은 자연(自然) 그 자체였다. 인간은 무한한 시와 공에 일정한 금을 그어 단위로 삼았다. 금과 금 사이는 일정한 간(間)이 정해졌고, 이를 통해 비로소 시간(時間)과 공간(空間)이 인식되었다. 해가 떠 있다가 사라진 뒤 다시 떠 오르는 사이를 하루라는 시간으로 인식하였고, 해가 떠올랐다가 사라지는 사이를 기준으로 낮과 밤을 구별하였다. 꽃이 피는지, 열매가 맺는지에 따라 계절을 구별하였고, 꽃이 피었다 열매 맺고 다시 피어나기까지의 사이를 일 년이라는 단위로 인식하였다. 이런 점에서 임금은 통치의 정당성 확보를 위해서라도 시의 간을 정확히 긋는 것은 무척이나 중요했다.

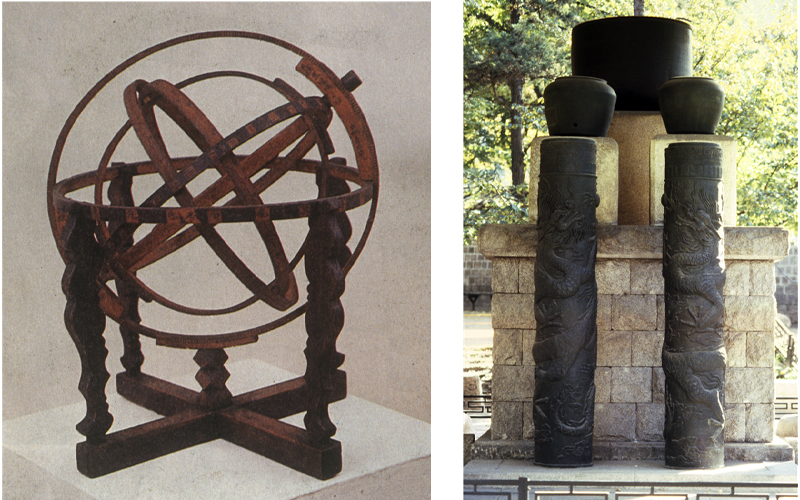

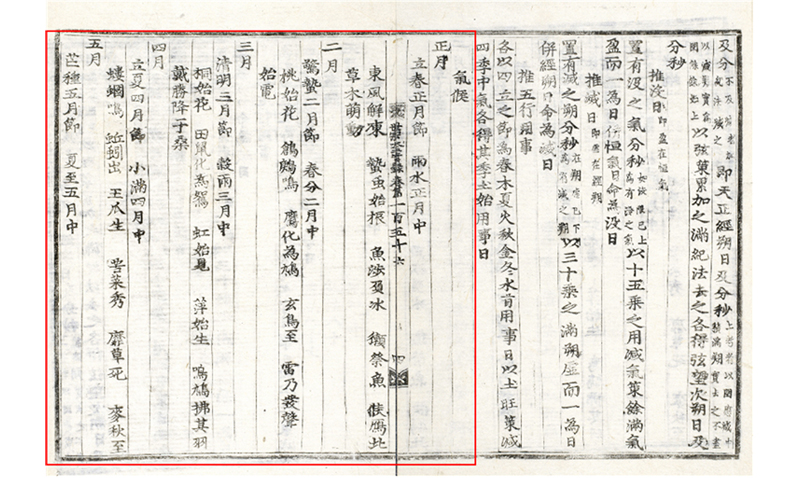

인생관(人生觀) 혹은 세계관(世界觀)이라는 말에서 보듯이 관(觀)이 붙은 말은 다양한 해석이 가능하다. 시간을 보는 관점 즉, 시간관(時間觀)은 시간을 과거·현재·미래와 같이 종적인 지속성으로 보는 직선형 시간관과 하루나 한 달 또는 일 년을 단위로 반복하는 것으로 보는 순환형 시간관으로 크게 나누어 볼 수 있다. 직선형 시간관은 시간을 일정한 방향으로 흐르는, 그래서 회귀나 반복이 불가능한 것으로 본다. 반면, 순환형 시간관은 시간이 원점회귀의 반복을 계속하는 구조로 파악한다. 직선형 시간관에서 보면 모든 일은 일회적이지만, 순환형 시간관에서 보면 매사는 반복적이다. 따라서 시간은 흘러가기도 하고, 되돌아오기도 한다. 시간을 순환적 반복 형태로 파악했던 것은 먼 옛날부터다. 원시적 사고에서는 일 년을 주기로 하여 우주가 갱생을 거듭하는 것으로 믿었다. 이러한 믿음은 자연, 특히 계절과 거기에 따른 식물의 생성 및 소멸 주기를 근간으로 하여 형성되었던 것으로 보인다. 원시적 시간관이란 자연력(自然歷)인데, 자연의 순환에 따라서 자연스럽게 생산력(生産歷)이 만들어지게 된다. 이 과정에서 평소와 구별될 수 있는 금을 그어 일정한 양식의 의례를 수행하게 되었다. 이것이 매년 반복적으로 수행되면서 의례력(儀禮曆)이 만들어지게 되는데, 이것을 우리는 세시풍속(歲時風俗)이라고 부른다. 2. 24절기(節氣)는 양력(陽曆) 한 해의 시기를 정하는 방법에는 태양의 운행을 이용한 태양력(太陽曆)과 달의 운행을 이용한 태음력(太陰曆)이 있다. 태양이 춘분점에서 출발하여 다시 춘분점으로 돌아오는 데 걸리는 시간, 즉 365.2422가 1태양력이다. 달 운행의 주기를 기준으로 삭일(朔日)로부터 다음 삭일 전날까지의 길이 약 29.53일이다. 이것이 1삭망월(朔望月)이다. 우리가 보편적으로 말하는 음력은 태음태양력(太陰太陽曆, Lunisolar Calender)의 약자로서 음력이 중심을 이루되 양력도 가미된 것이다. 서양의 태양력을 사용하기 시작한 1896년(고종 33) 이전부터 중국에서 들어와 사용 중이던 24절기(節氣)는 태양력에 근거한 것이다. 1년을 24개의 단위로 나눈 것이 절기인데, 계절의 변화를 읽는 데 사용된다. 한국의 역법은 기본적으로 중국의 영향을 받았다. 삼국시대 고구려는 당(唐)의 <무인력(戊寅曆)>을, 백제는 송(宋)의 <원가력(元嘉曆)>을, 신라는 당의 <인덕력(麟德曆)>과 <대연력(大衍曆)>을, 발해는 당에서 만든 <선명력(宣明曆)> 등을 사용한 것으로 알려져 있다. 고려시대에도 별도의 역서를 만들지 않고, 당나라에서 만든 <선명력>과 원나라에서 만든 <수시력(授時曆)>을 사용하였다. 조선시대에는 국초부터 명(明)의 <대통력(大統曆)>을 사용하다가 1653년(효종 4)부터 <시헌력(時憲曆)>을 사용하였고, 1896년(고종 33)에 흔히 양력으로 불리는 <그레고리력(Gregorian calendar)>으로 바꾸어 지금까지 사용하고 있다. 원나라 <수시력>의 원리와 방법을 이해하기 쉽게 해설하여 편찬한 역법서가 《칠정산(七政算)》이다. 《칠정산》은 세종 24년(1442)에 만들어졌는데, 일식, 월식 등의 계산 방법을 몰라 세종은 정인지(鄭麟趾), 정초(鄭招), 정흠지(鄭欽之) 등에게 명하여 천문을 연구하게 하였다. 세종은 ‘칠정’ 즉, ‘해, 달. 수성, 금성, 화성, 목성, 토성’의 움직임을 통해 조선의 자연환경에 맞는 날짜와 절기를 알려줌으로써 농업 생산력을 증대시키려 했다. 또한 일식‧월식과 같은 천문 현상을 예측하며 이에 대응하고자 했다. 원나라의 <수시력>을 설명하면서 우리 수도 한양을 기준으로 하여 ‘칠정’의 운행을 설명한 것이 《칠정산내편(七政算內篇)》이고, 아라비아의 <회회력법(回回曆法)>을 연구하여 해설한 것이 《칠정산외편(七政算外篇)》이다. 음력은 날마다 모습이 변하고 그 주기도 30일 남짓이라 달의 모양을 보고 날짜를 파악하기가 쉽다. 또한 달의 주기에 맞춰 간조와 만조 시각을 예측하거나, 물고기 이동을 파악하는 데 도움이 되기 때문에 어업에도 유용하다. 반면 지구 공전주기와의 차이로 인해 조금씩 계절과 어긋나게 된다. 그런 까닭에 고대 사회부터 농경사회였던 동아시아권에서는 계절의 변화를 쉽게 알기 어려운 태음력을 보완할 필요성이 있었다. 이를 보완하기 위하여 양력의 요소를 도입한 것이 24절기이다. 달의 모양 변화를 통해 날짜가 지나는 것은 쉽게 알 수 있었던 태음력이 이미 있었지만, 계절의 변화를 알기는 어려웠기 때문에 태양력인 24절기를 보조적으로 사용한 것이다. 중국 송(宋)나라 원숙(袁淑)의 시 <영동지(咏冬至)>에 “이어진 별자리들 태초부터 있었으니 아름다운 11월 동지[首歲]에 이르렀네 (連星貫初曆 永月臨首歲).”라는 구절이 있는 것으로 보아 24절기의 기원은 오래된 것으로 보인다. 다음은 《칠정산내편》에 기록되어 있는 24절기에 관한 내용이다. ○ 입춘(立春)은 정월의 절기(節氣)이다. 동풍이 불어 혹한이 풀리고, 잠자던 벌레들이 움직이기 시작하며, 물고기가 얼음 밑을 돌아다닌다.

○ 우수(雨水)는 정월의 중기(中氣)이다. 수달이 물고기를 잡아 늘어놓고, 기러기가 북으로 날아가며, 초목에 싹이 튼다. ○ 경칩(驚蟄)은 2월의 절기이다. 복숭아가 꽃을 피우기 시작하고, 꾀꼬리가 울며, 매가 비둘기로 변한다. ○ 춘분(春分)은 2월의 중기이다. 제비가 날아오고, 우레가 울며, 번개가 시작된다. ○ 청명(淸明)은 3월의 절기이다. 오동이 꽃을 피우기 시작하고, 들쥐가 작은 메추라기로 변하며, 무지개가 보이기 시작한다. ○ 곡우(穀雨)는 3월의 중기이다. 마름이 싹 트기 시작하고, 산비둘기가 깃을 털며, 오디새〔戴勝〕가 뽕나무에 내려앉는다. ○ 입하(立夏)는 4월의 절기이다. 청개구리가 울고, 지렁이가 나오며, 하눌타리〔王瓜〕가 열린다. ○ 소만(小滿)은 4월의 중기이다. 씀바귀가 꽃을 피우고, 냉이가 죽으며, 보리가 익는다. ○ 망종(芒種)은 5월의 절기이다. 사마귀가 나오고, 때까치가 울기 시작하며, 지빠귀〔反舌〕는 울음을 멈춘다. ○ 하지(夏至)는 5월의 중기이다. 사슴의 뿔이 떨어지고, 매미가 울기 시작하며, 끼무릇〔半夏〕이 자라난다. ○ 소서(小暑)는 6월의 절기이다. 더운 바람이 불고, 귀뚜라미가 벽에 머물며, 매가 사나워지기 시작한다. ○ 대서(大暑)는 6월의 중기이다. 썩은 풀이 변하여 반딧불이가 되고, 땅이 젖고 무더워지며, 큰비가 때때로 내린다. ○ 입추(立秋)는 7월의 절기이다. 시원한 바람이 불어오고, 이슬이 내리며, 가을 매미가 운다. ○ 처서(處暑)는 7월의 중기이다. 매가 새를 많이 잡으며, 천지의 기운이 쌀쌀해지기 시작하고, 벼가 익는다. ○ 백로(白露)는 8월의 절기이다. 기러기가 날아오고, 제비가 돌아가며, 뭇 새들이 먹이를 저장한다. ○ 추분(秋分)은 8월의 중기이다. 우레가 소리를 거둬들이고, 겨울잠을 자는 벌레들은 굴 입구를 쌓으며, 물이 마르기 시작한다. ○ 한로(寒露)는 9월의 절기이다. 기러기가 날아오고, 참새가 바다에 들어가 조개〔蛤〕가 되며, 국화가 노랗게 꽃을 피운다. ○ 상강(霜降)은 9월의 중기이다. 승냥이가 짐승을 잡고, 초목이 누렇게 낙엽 지며, 겨울잠을 자는 벌레들은 모두 땅속으로 숨는다. ○ 입동(立冬)은 10월의 절기이다. 물이 얼기 시작하고, 땅이 얼기 시작하며, 꿩이 바다에 들어가 조개〔蜃〕가 된다. ○ 소설(小雪)은 10월의 중기이다. 무지개가 나타나지 아니하고, 천기(天氣)는 상승하고 지기(地氣)는 하강하여 천지의 기운이 서로 통하지 않으며, 기운이 막혀서 겨울이 된다. ○ 대설(大雪)은 11월의 절기이다. 산박쥐〔鶡鴠〕가 울지 아니하고, 호랑이가 교미를 시작하며, 타래붓꽃〔荔挺〕이 돋아난다. ○ 동지(冬至)는 11월의 중기이다. 지렁이가 움츠러들고, 큰사슴〔麋〕의 뿔이 떨어지며, 샘물이 언다. ○ 소한(小寒)은 12월의 절기이다. 기러기가 북으로 날고, 까치가 집을 짓기 시작하며, 장끼가 울어 댄다. ○ 대한(大寒)은 12월의 중기이다. 닭이 알을 품고, 맹금〔征鳥〕들이 사납고 빠르며, 물 고인 못에 두껍게 얼음이 언다.

1년 365일을 4개로 나눠 3개월씩을 1계(季)라고 하고, 15일씩 24등분한 것을 24절기(節氣)라 한다. 또한 1년을 5일씩 나눈 것을 1후(候)라 하고, 3후(候)가 모인 15일을 1기(氣)라 한다. 즉 1년은 4계(季) 24절(節) 72후(候)로 구분할 수 있다. 《칠정산내편》에는 24절기와 72후를 기록하고 있다. 입춘을 보면 초후는 동풍해동(東風解凍 : 동풍이 불어서 언 땅을 녹인다), 중후는 칩충시진(蟄蟲始振, 동면하던 벌레가 움직이기 시작한다), 말후는 어섭부빙(魚涉負氷, 물고기가 얼음 밑을 돌아다닌다)이다. 24절기는 중국 화북지방을 기준으로 한 것이기 때문에 우리나라의 기후와 정확하게 들어맞지 않는다. 그래서 세종은 이를 보완하기 위해 조선의 기후와 풍토 등에 알맞은 농법을 저술하게 되는데, 그것이 《농사직설(農事直說)》이다. 중국에서 쓰던 <대통력>에는 태양이 황도상 가장 남쪽(황경 270˚ 지점)에 있는 날을 동지로 하고, 동지로부터 다음 동지까지의 간을 24등분하여 계산했다. 이렇게 계산하면 각 절기별 시간 간격이 15일로 같아진다. 하지만 청나라 때 사용된 <시헌력>에는 동지를 기준으로 황도를 15˚ 간격으로 나누어 해당 기준점에 태양의 중심이 맞물리는 날을 24절기로 규정했다. <시헌력>의 경우 각 절기의 시간 간격이 15일로 고정되지 않고 14일이나 16일이 되는 경우가 생긴다. 우리나라에서도 1653년(효종 4)부터 조선 말까지 <시헌력>을 사용했는데, 현재 우리나라의 24절기 계산은 <시헌력>의 기준에 따르고 있다. 이런 까닭에 현재 24절기의 날짜는 고정되어 있지 않고 매년 조금씩 다르다. 양력은 태양이 같은 자리에 돌아오는 주기, 즉 계절의 순환 주기인 데 비하여, 음력은 달의 궤도 운동의 주기를 바탕으로 하므로 계절과 직접 관련이 없다. 따라서 음력을 그대로 사용하는 경우 1년에 약 11일 계절(양력)에 앞서가므로 3년이면 약 한 달, 9년이면 한 계절이 실제와 어긋나게 된다. 이것을 조정하기 위해서 음력에서는 윤달(閏月)을 넣어서 계절과 음력 날짜가 맞도록 하였다. 예로부터 잘 알려진 방법은 19년 동안에 7개 윤달을 삽입하는 19년 7윤법이다. 이와 같이 윤달을 끼워서 음력을 계절(양력)과 일치하게 만들거나 태양의 움직임에 맞게 계절의 변화를 반영한 24절기 등을 넣어 태양력과 태음력을 혼용한 역법이 태음태양력이다. 이는 현재 우리나라에서 쓰이고 있는 역법이기도 하다. 3. 철에 맞게 놀기도 하고, 먹기도 하고. 농경 생활을 영위했던 우리나라는 해마다 해마다 농사력에 맞추어 관습적으로 의례와 놀이를 했다. 이러한 세시풍속은 일반적으로 태음력을 기준으로 한다. 과거 농경사회에서 생산성(生産性)과 여성성(女性性)이 동일시되었던 것에서 유추할 수 있듯이 생산력의 기능을 맡았던 세시풍속은 음력에 따라 편성된다. 음력으로 정해진 절기를 명절(名節)이라고 하는데, 세시풍속에는 동지와 같은 양력의 24절기도 일정 포함되어 있다. 우리나라에서 명절을 배치한 것은 나름의 기준이 있다. 먼저, 홀수를 양기(陽氣)로 보아 이것이 겹치는 날을 중요시한 것이 있고, 다음으로는 생산력과 관련지어 보름달 뜨는 날을 중요하게 여긴 것이 있다. 또한 양력을 기준으로 하여 설정한 날도 있고, 특정한 시기나 날에 이루어지는 행사도 있다. 이런 날에는 때에 맞는 음식을 장만하여 먹으면서, 의례나 놀이 등의 여러 행사를 거행하였다. 먼저, 양기가 겹치는 날을 명절로 삼은 것은 1월 1일(설), 3월 3일(삼짇날), 5월 5일(단오), 7월 7일(칠석), 9월 9일(중양) 등이다. 설은 한 해의 시작을 기념하는 날로 떡국을 먹고, 차례나 성묘 등을 행하면서 연날리기나 윷놀이 등을 즐겼다. 삼짇날은 강남 갔던 제비가 돌아오는 날로 봄의 시작이라 할 수 있는데, 찹쌀가루로 만든 화전(花煎) 등을 만들어 먹었다. 단오는 1년 중 양기가 가장 강한 날로, 씨름과 그네뛰기를 즐겼다. 이날 쑥을 말려 여름철 배앓이 약으로 사용하기도 한다. 영광에서는 법성포단오제가 열린다. 칠석은 견우와 직녀의 슬픔을 간직한 날로, 바느질 솜씨가 늘기를 기원하였다. 중양은 제비들이 강남으로 떠나 본격적인 가을을 알리는 날로, 국화주를 마시며 건강을 기원한다.

다음으로 풍요로움의 상징하는 보름달을 기준으로 한 날은 1월 15일(대보름), 6월 15일(유두), 7월 15일(백중), 8월 15일(추석), 섣달그믐 등이다. 정월 대보름은 오곡밥을 지어 먹으며, 한 해의 풍요를 기원하는 각종 의례가 행해진다. 아울러 줄다리기나 달집태우기 등의 놀이도 이루어진다. 유두는 밀떡을 만들어 먹고, 새로 나는 음식을 차려 조상께 제를 올리거나 논과 밭에 용신제를 드리기도 한다. 백중은 우란분재(盂蘭盆齋)의 모습이 있어 돌아가신 분을 위한 망혼제(亡魂祭)를 지내기도 하고, 한 해 농사일에 고생한 일꾼들을 위한 백중놀이〔머슴놀이〕가 행해지고도 한다. 추석은 한 해 농사를 거둬들이기 전에 있는 휴식기에 들어 있는 명절로, 본격적인 추수에 앞서 햇곡 등으로 장만한 음식을 조상께 감사함을 올리는 날이다. 섣달그믐은 음력 12월의 마지막 날로, 한 해의 마지막 날을 기리고 새해를 경건하기 맞이하는 날이다.

이와 함께 양력을 기준으로 한 명절도 있다. 입춘, 한식, 복날, 그리고 동지 등이 그것이다. 입춘은 24절기 중 첫째 절기로 입춘축(立春祝)을 대문이나 문설주에 붙여 건강과 풍요를 기원하였다. 한식은 동지(冬至) 후 105일째 되는 날로, 양력으로는 4월 5일 무렵이다. 이날은 산소에 손을 대도 탈이 없는 날이라고 여겨 개사초(改莎草: 잔디를 새로 입힘)하거나 비석 또는 상석을 세우기도 하고, 묘를 옮기기도 하는 등 조상의 묘를 손본다. 복날은 하지 후 셋째 경일(庚日)인 초복, 넷째 경일인 중복, 입추 후 첫 경일인 말복을 통칭하여 일컫는다. 사마천(司馬遷)의 《사기(史記)》의 <진본기(秦本紀)>에 보면 “진덕공 2년, 처음으로 복일(伏日)을 정하고, 개를 잡아 열독(熱毒)을 제거했다”라는 기록이 보인다. 이때는 시기적으로 무더위에 시달려 사람들의 체력이 떨어지게 마련이다. 그래서 사람들은 쇠진해진 몸을 보신하기 위해 개를 잡아먹는 것으로 복달음을 했다. 일반적으로 우리 민속에서는 개고기를 더러운 음식으로 간주한다. 그래서 평소에는 개고기를 잘 먹지 않으며, 개고기를 먹은 사람은 ‘추하다’라고 하여 의례가 이루어지는 곳은 갈 수가 없었다. 복날에는 평소에 섭취하기 어려운 동물성 단백질을 보충하여 더위를 이겨내고자 하는 목적에서 개고기 식용이 허용되었던 것이다. 지금은 개를 잡아먹는 것이 불법이다. 동지는 일 년 중에서 밤이 가장 길고 낮이 가장 짧은 날로, 동지팥죽을 먹는다. 다만 동지가 음력 11월 10일 안에 들면 애동지라 하여 팥죽을 쑤지 않는다.

마지막으로 특정 시기나 날에 이루어지는 것으로 봄철 화전놀이, 4월 초파일, 가을철 시제(時祭)를 들 수 있다. 화전놀이는 마을의 부녀자들이 먹을거리를 장만해 산이나 냇가에서 하루를 즐기는 놀이다. 춘삼월 진달래꽃이 만발할 무렵 날을 잡아 홍어 무침 등의 안주와 술을 장만하여 한바탕 노는 것으로 일종의 ‘봄 소풍’이다. 초파일은 우리나라 전승 연등(燃燈) 행사와 불교의 연등공양(燃燈供養)이 습합되어 연유된 것으로, ‘부처님오신날’이라고도 한다, 시제는 한식 또는 10월에 5대조 이상의 묘소(墓所)에서 지내는 제사를 관행적으로 일컫는 말이다.

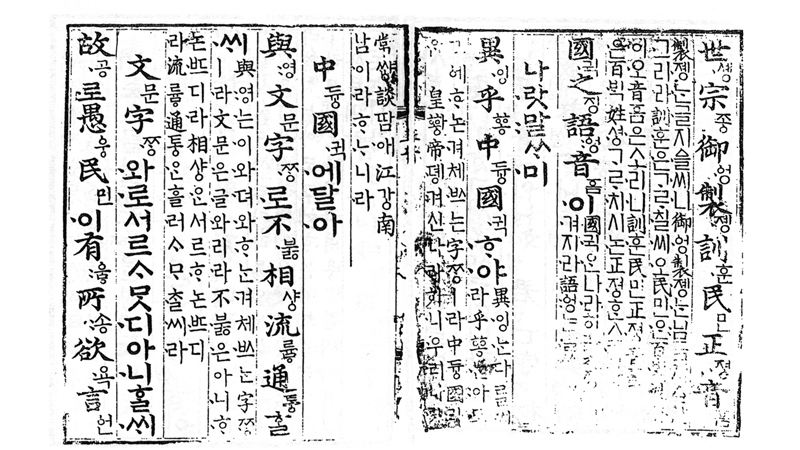

지금은 산업화, 도시화, 핵가족화 등으로 인해 농경사회를 중심으로 형성되고 전승되었던 전통 명절 문화가 변화하고 있다. 공휴일로 지정되어 있는 설날과 추석, 지자체에서 행사로 권장되고 있는 대보름, 백중놀이 등은 체험 행사로 어느 정도 그 명맥을 이어가고 있지만, 그 외의 명절은 점차 잊혀 가고 있는 것이 현실이다. 이화 함께 새로운 명절이 생겨나기도 한다. 공휴일로 지정된 신정, 어린이날, 석가탄신일, 크리스마스 등이 그것이다, 공휴일은 아니지만, 어버이날이나 스승의 날도 기념일로 챙긴다. 이와 함께 밸런타인데이(2월 14일), 화이트데이(3월 14일), 할로윈데이(10월 31일), 빼빼로데이(11월 11일) 등이 새로운 명절로 자리매김하고 있다. 4. 철을 알지 못하면 ‘철부지(不知)’ “나랏:말미 中國귁에달아 文문字와로서르디아니 이런젼로어린百姓이니르고져배이셔도 :내제들시러펴디:몯노미하니라 내이爲윙야:어엿비너겨 새로스믈여듧字노니 :사:마다::수니겨날로메便뼌安킈 고져미니라”

(〈우리〉 나라의 말이 중국말에 〈대하여〉 달라 한문 글자와는 서로 통하지 아니하므로(하매) 이런 까닭으로 어리석은 백성이 말하고자(하소하고자) 하는 바가 있어도 마침내 제(자기의) 뜻을 〈글자로〉 표현해 내지(펴지) 못하는 사람이 많은지라 내가 이를 위하여 딱하게 여기어 새로 스물여덟 글자를 만드노니 사람마다 하여금 쉬이 익혀 날로 씀에 편안하게 하고자 할 따름이니라.) - 《월인석보》 권 제1, 세조 5년(1459) -

《월인석보(月印釋譜)》의 책머리에 실려 있는 〈세종어제훈민정음(世宗御製訓民正音)〉의 첫 부분이다. 여기에 보면 ‘어린 백성’이란 말이 나오는데, 이는 ‘어리석은 백성’으로 해석된다. 중세 국어에서 ‘어린’은 ‘어리석다(愚)’라는 뜻으로 쓰였다. 점차 ‘나이가 적다(幼)’라는 뜻으로 사용되어 ‘나이가 적은 아이’를 이르는 ‘어린이’의 어원이 된다. ‘어른’은 ‘다 자란 사람’을 이르는 말이다. 그 어원은 ‘어르다’이다. ‘어르다’는 짝을 짓거나 혼인한다는 뜻의 옛말이다. 그러니까 ‘어른’은 ‘짝을 지은 사람’, 또는 ‘결혼한 사람’이라는 뜻이다. 나이와 상관없이 결혼 유무를 가지고 어른인지 아닌지를 구분했던 것이다. 그런데, ‘어른’과 상대되는 개념인 ‘어린’의 본 의미를 생각해 본다면 단순히 ‘나이’나 ‘결혼 유무’로 ‘어른’의 자격을 규정하는 것은 아닌 듯싶다. 우리 지역에는 ‘진새’ 혹은 ‘진새턱’이라는 것이 전해온다. 진새는 아이 머슴이 온전한 일꾼으로 자랐음을 인정받는 것이고, 이를 축하받으며 음과 술을 대접하는 것이 진새턱이다. 농경사회에서 서로 간의 일을 번갈아 가면서 도와주며 품앗이 또는 두레는 노동 교환 방식이다. 따라서 상대방과 나의 노동력이 어느 정도 비슷하다고 인정되어야 품(일)을 주고, 받을 수도 있다. 일정한 노동력을 보유하지 못한 어린아이는 온전한 한 품으로 인정받지 못하고 반품 정도를 인정받는다. 즉 아이가 이틀 동안 상대방 집에 가서 일을 해주면 상대방의 어른이 어린이집으로 와서 하루 일을 해주는 것이다. 그래서 진새가 되어야 자신의 노동력을 인정받는 동시에 한 명의 어른으로서 자리하게 되는 것이다. 그런데 그 진새의 조건이 단순히 ‘힘’만은 아니었다. 한 해 농사가 어떻게 진행되는지, 철에 맞게 준비해야 할 일 등은 무엇인지를 어느 정도 알아야 한다. 그러기에 ‘들돌들기’ 같은 힘겨루기 방식도 있지만, 마을 사람들이 회의를 통해 인정 여부를 결정하기도 한다. 그러기에 한 해에 진새로 인정받는 아이들은 나이에 상관없이 얼마나 자신의 몫을 해낼 수 있는가가 중요한 기준이 되는 셈이다. 이는 어촌에서도 마찬가지다. 어촌에서는 배일을 시작할 때 가장 먼저 하는 것이 화장이다. 화장은 어업 활동과 관련된 기술이 없으므로 식사 준비하는 것이 주된 일이다. 당연히 선원 한 명이 몫이 아닌 반품의 대가를 받는다. 하지만, 어업 중간중간 그물 올리는 일이나, 수리하는 일 등의 허드렛일을 도와주기 마련인데, 화장을 하다가 어느 정도 뱃일을 익혔다 싶으면 온 품의 대가를 지급해 준다. 이것도 일정한 ‘노동력’이 필요한 것이지만, 그보다는 일을 할 줄 아는 ‘익힘 정도’로 판단한다. 일을 빨리 배운 사람은 그만큼 빨리 선장까지 될 수 있다. 반면 일의 익힘이 느린 사람은 뱃일을 오래 했더라도 화장밖에 못 하는 경우도 있다. 결국 어른의 자격은 ‘나이’나 ‘결혼’과는 상관없다. 얼마나 철을 알고 그에 맞게 대응하는 힘이 있는가가 중요한 것이다. 철이 들지 못하고 세상물정도 모른 사람을 ‘철을 알지 못한다’라는 의미에서 ‘철부지(-不知)’라고 부른다. 여전히 우리 주변에는 ‘너 몇 살이야’를 외치면서 세상 돌아가는 이치나 원리는 모른 채 자기 뜻과 욕망만이 옳다고 여기는 나이만 먹은 철부지들이 있다. 나이 먹어 어른이 아니라 사리를 분별하여 판단할 줄 아는 철이 들어야 진정한 어른이다. 도움받은 자료

《七政算內篇》

《世宗實錄》 《月印釋譜》 민속학회, 『한국민속학의 이해』, 문학아카데미, 1996. 이두현 외, 『한국민속학개설』, 일조각, 2004. 김일권, 「조선 후기 세시기에 나타난 역법학적 시간 인식과 도교 민속 연구」, 『역사민속학』 제29집, 한국역사민속학회, 2009. 김효경, 「조선 전기 俗節의 명칭과 인식체계」, 『역사민속학』 제43집, 한국역사민속학회, 2019. 나경수, 「시간과 공간에 대한 계층별 인식과 민속문화적 대응 양상」, 『한국민속학』 제57집, 한국민속학회, 2013. 박종오, 「이재난고(頤齋亂藁) 속 세시(歲時) : 기록과 의미」, 『용봉인문논총』 제63호, 전남대학교인문학연구소, 2023. 한영호 외, 「세종의 역법 제정과 『七政算』」, 『동방학지』 제168호, 연세대학교 국학연구원, 2014. 《국사편찬위원회》(https://www.history.go.kr/) 《규장각원문검색서비스》(https://kyudb.snu.ac.kr/main.do) 《세종대왕기념사업회》(http://sejongkorea.org/main/main.html) 《한국고전종합DB》(https://db.itkc.or.kr/) 《한국학중앙연구원》(https://encykorea.aks.ac.kr/) 글쓴이 박종오 전남대학교 호남학연구원 학술연구교수 |

||||||||||||

Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. |

||||||||||||

| · 우리 원 홈페이지에 ' 회원가입 ' 및 ' 메일링 서비스 신청하기 ' 메뉴를 통하여 신청한 분은 모두 호남학산책을 받아보실 수 있습니다. · 호남학산책을 개인 블로그 등에 전재할 경우 반드시 ' 출처 '를 밝혀 주시기 바랍니다. |

||||||||||||

로그인

로그인 회원가입

회원가입