[호남근현대시문학] 아버지를 살 것인가, 나를 살 것인가 게시기간 : 2025-06-24 07:00부터 2030-12-24 21:21까지 등록일 : 2025-06-20 10:30

재단법인 한국학호남진흥원

호남 근현대 시문학

|

|||||||||||

|

1. 죽음을 찬미하라니

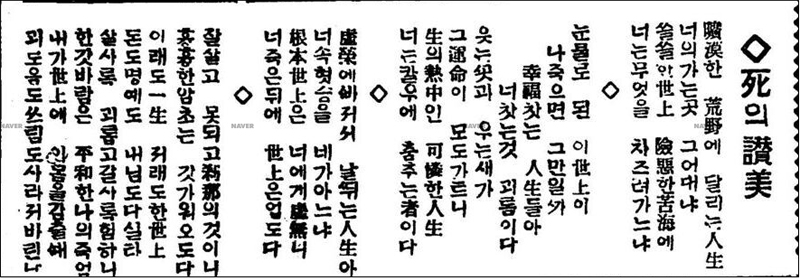

1926년 8월 5일, 갑자기 신문마다 대서특필한 사건이 있었다. 「출가」를 써 놓고 집을 나간 극작가와 「사의 찬미」를 막 녹음한 가수가 귀국하는 뱃길에서 대한해협에 몸을 던져 자살했다는 보도는 삽시간에 조선 사회를 흔들어 놓기에 충분했다. 그것도 ‘죽음을 찬미한다’는 노래까지 취입하고 젊은 남녀가 동반자살을 했다고 하니 이목이 쏠리지 않을 수 없었다. 이룰 수 없는 사랑에 죽음으로 맞섰다는 그럴듯한 얘깃거리로 전락한 순간이었다. 청춘남녀의 자살은 마치 있어서는 안 되는 일로 정해놓은 강건한 전통사회의 윤리적 잣대로 ‘정사’에 집중하느라 바빴다. 거기에다 죽음을 찬미하는 노래까지 불렀다니, 일제의 식민화에 저항하던 시대적 분위기와 사뭇 다른 김우진과 윤심덕의 행보는 있을 수 없는 일이 일어난 충격으로 받아들였다. 급기야 「조선인에서 제명하라」(동아일보)는 투서까지 보도가 이어지면서 한동안 그들은 신문 지상에서 사라지지 않았다.

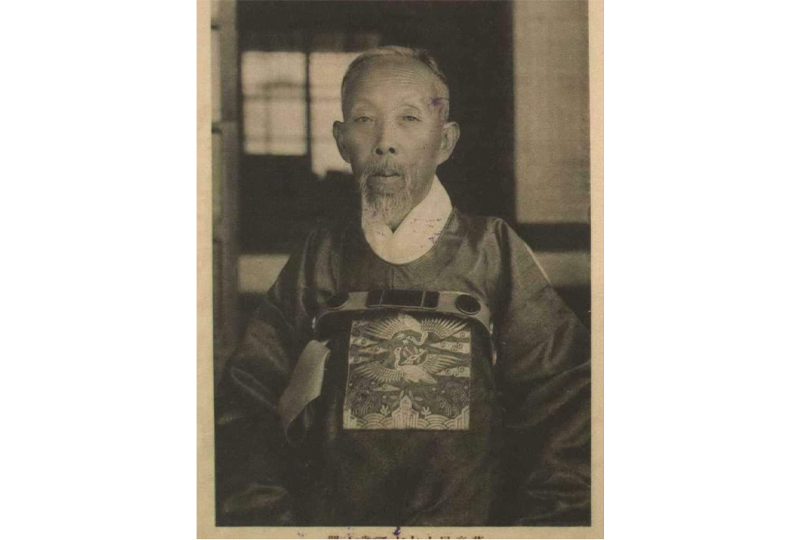

그로 인해 지금도 김우진은 윤심덕과 정사한, 불륜을 저지르고 자살한 사람으로 기억되고 있다. 이들의 극적인 삶의 마지막 여정은 여러 편의 영화와 드라마로 제작되고 상영된 바 있는데 역시나 주제는 불륜과 정사에 맞춰있었다. 관객 동원에 젊은 남녀의 비극적인 죽음은 소재나 주제 면에서 충분조건을 갖췄으니 그럴 만도 했다. 젊은 남녀의 짧았지만 지극했던 생애는 문명의 첨병인 AI 시대를 사는 지금도 여전히 호기심 가득한 얘기를 주렁주렁 달고 회자되곤 한다. 하지만 김우진이 한국문학에 남긴 족적은 그렇게 소비되고 말기에는 너무 큰 것이었다. 따라서 김우진은 어떤 사람이었는지, 어느 지점에서 운명을 저주하게 되었는지 생을 좇아가면서 그의 내면에 맞닿을지도 모를 시를 만나보기로 하자. 2. 김우진이라는 청년의 삶은? 김우진이 태어나 성장하던 시기는 봉건과 개화가 맞물리고 전통과 근대가 맞물려 그야말로 혼돈이었다. 그런 시기에 장성군수와 무안감리를 거쳐 막대한 부를 거느린 아버지 김성규는 유교적 전통을 숭상하고 중시하는 사람이었다. 그 집안의 장남이었던 김우진은 혼례도 일본의 웅본농업학교 재학 중이던 1916년에 전남 곡성군 옥과면 포평리 출신의 경학원 강사를 지낸 유학자인 운람(雲籃)인 정봉현(鄭鳳鉉, 1852~1918)의 셋째딸 정점효와 치렀다. 아버지의 뜻에 따른 혼례였다. 「첫날밤」이라는 시로 행복하지 않았던 순간을 남겼다. 외롭고 쓸쓸했을 그의 생은 그때부터였을지도 모른다. 하지만 그는 내면의 일었던 충돌도 충돌이지만 식민지 조선의 젊은 학도로서 시대정신을 유지하고 있었다.

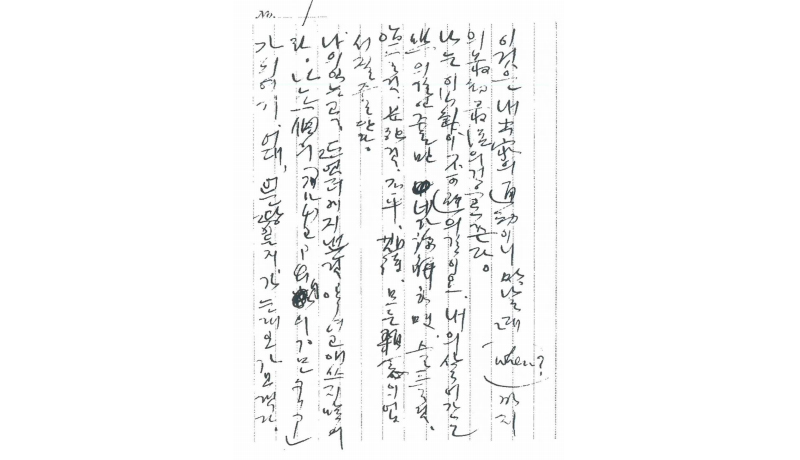

김우진은 1919년의 2.8독립선언의 주역으로 활약했던 조선청년독립단원 최팔용의 재판장에 빠짐없이 방청했다. 김우진이 학지광에 김초성이라는 이름으로 「소위 근대극에 관하여」를 발표한 것은 그로부터 한참 후의 일이지만, 학지광 편집장이기도 했던 최팔용과는 와세다대학 영문학과 동창으로 친한 벗이었으니 당연하지만 당연할 수 없는 살얼음판을 함께 걸었다. 그의 1919년 2월 12일 자 일기에는“오늘 청년회관 집합. 회의 개최 전에 형사, 경관 십수명 來하여 開散을 命 Conventional의 「약한자의 설움」! 조선독립청년단의 결의 선언서를 수회하였다. 좌에 錄”이라고 썼고, 4월 1일에 “「鮮人은 懲役 9個月이라고 작일 判決」 최(9개월) 서춘 (9개월) 김도연, 백관수, 윤창석,……/ 편협한 배타적으로 이제는 친화적, 집중적으로 변함을 자각한다.”고 조선청년독립단 대표자들에게 내린 형벌 등을 기록하면서 일본에서 벌어진 일들을 기록하면서 조선 젊은이의 자세를 유지하고 있었다. 아버지와의 갈등에 힘들어했지만 “然然. 이 동양, 특별히 我朝鮮의 전제, 압제, 폭군적 餘害, 餘毒은 이같다. 그러나 시대의 進程은 大의 眞理이니 此 家庭, 家族, 社會上에도 금일 Wilson 등의 제창하는 democracy가 彌蔓한 줄 信한다. 그러면 悖逆하였던 자, 無道하였던 자, 악마에 驅使되었던 자, 다 -夷滅할 터이다.”(1월 28일)고 믿었다.

그는 국내 정세도 꼼꼼하게 챙겨 기록하였다. “너희들은 하늘의 별의 희망과 지상의 추물의 악취를 知하느냐. 壯哉. 가령 너의 행동이 盲動的이며 雷同的이라 하드라도, 하늘의 행복의 신은 우리를 수호한다. 활동하여라. 활동하자!”고 하는가 하면 “要之活動은 우리의 잡는 유일의 길이다. 아 전민족아. 일어나자!”(3월 7일)고 압제와 압박을 거부하고, 조선의 독립을 쟁취하자는 선동도 이어 나가면서 자신을 향해서도 “지금에서야 覺知하였다. 4, 5년을 日本文으로 기록하여 오던 나의 일기가 이제 우리 本國文語로 기록됨을. 이 사랑스러운 국문으로 무의식으로 기록한(중략) 나의 국문일기가 이제 나의 의식에 올랐다.”(1월 31일)고 자각하고 성찰했다. 그리고 “우리는 기꺼하여야 한다. 우리는 우리를 사랑하고 우리를 기꺼하여야 한다.”(「조선말 없는 조선문단에 일언」)고 주장하면서 “조선이 지금 요구하는 것은 형식이 아니오, 미인이 아니오, 재화가 아니오, 백과사전이 아니오, 것칠드라도 생명의 속을 파고 들어갈녀는 생명력, 우둔하더라도 힘과 발표에 끌는 반발력, 넓은 벌판에 우의 노래가 아니오, 한 곳 땅을 파면서 통곡하는 부르지즘이 필요하다”(「이광수류의 문학을 매장하라」,조선지광(1926))고 이광수의 계몽주의 문학을 비판했다. 그는 그렇게 시대정신에 투철한 비판적 지식인으로 꼿꼿했다. 1921년 여름 동우회 순회연극단을 꾸려 전국을 순회한 것도 이와 다르지 않았다. 남녀 유학생 30여 명의 단원으로 함께 홍난파는 바이올린 독주, 윤심덕은 독창, 김우진은 무대감독을 했다. 그가 번역한 「찬란한 문」을 무대에 올렸다. 순회연극단을 꾸릴 즈음에 일본 유학생의 육상경기대회에서 1등을 한 “윤심덕양은 참 특별한 성적일뿐만 안이라, 결승점에 들어가 일등기를 손에 들고 고개를 뺏똑하며 씽긋 우슴은 신유행의 애교”(극광 1921)가 있었던 활발한 성격이었다. 가난한 고학생들을 돕기 위해서 동우회 순회연극을 기획하고 연출한 김우진, 순회연극을 계기로 해서 국내외 정세를 챙기며 행동을 요구했던 그의 문학적 위치는 점차 부상했다. 윤심덕과 정서적 교류도 그즈음부터 시작됐다. 3. 아버지에 맞선 출가 전통과 가문을 향한 아버지 김성규의 집념, 식민지라는 시대적 환경, 유학을 다녀온 근대 지식인의 주체적 삶을 향한 저항과 고뇌, 그 사이에서 방황했던 내면의 갈등은 누구에게도 말할 수 없는 것이었다. 내면의 폭풍과 격정을 견디는 것으로 생물학적인 생명을 유지했으나 더 이상 견딜 수 없는 극단이, 주체적인 삶을 살고자 했던 그를 한쪽으로 몰아갔다. 그래서 인간 김우진의 내면 풍경을 들여다보면 애달프기 그지없다. 아버지 김성규를 향한 애정과 순응을 뒤로 하고 증오로 가득했던 내면은 시를 통해 읽을 수 있다. 1914년에 쓴 시에는 ““아비의 뜻을 계승하라”고 아버지는 말씀하신다./“훌륭한 사람이 되라”고 어머니는 말씀하신다.” 그런데 “아버지의 뜻은 무엇?/훌륭한 사람은 무엇?/불초한 자식은 여전히 알 길이 없”( 「아아 무엇을 얻어야 하나」)다고 토로하다가 다음의 시에는 직설적으로 드러냈다. 엇지면 그갓히도 따뜻하게

나의 몸을 검처 안으면서도, 어지면 그리도 내의 가는 燈불에 바람질 하심닛가. 징상시럽게도 흰 이를 악물며 엇지나 畏怖의 춤을 그갓히 팟허 쥬심닛가. 모든 知慧를 虐待하려는 日光의 虐殺이야말로 다시 업시 밉지 안슴닛가. 아 生命은 떠다니는 蜉蝣, 맑근 물 우에 언졔든지 求할 수 잇스나, 한番 더럽피면 다시 오지 안는 生의 깔대 우에 츔 밧지 마십시오. 「아버지께」부분 (1919) 아버지의 지극한 사랑을 모르지 않았던 김우진이었지만 그럼에도 불구하고 그에게는 아버지의 사랑은 오히려 독이었다. 아버지 김성규는 김우진이 가고 싶은 길을 막는 바람이었다. ‘징상스럽게도 흰 이를/악물며’ 아들 김우진의 희망을 꺾어버린 강고함은 ‘지혜를 학대’하고 ‘학살’하는 뜨거운 햇볕이었다. 그렇게 햇볕에 말라 죽기 실었던 그는 아버지에게 다시 오지 않을 단 한 번의 생을 향해 몸부림치는 자기에게 제발 침을 뱉지 말아 달라고 애원했다. 하지만 끝내 자식을 위한 결단은 없었던 김성규의 강한 성격은 가풍을 잇고 가업을 잇는 것 만이 아들을 향한 유일한 바람이었다. 오로지 가문의 영광과 재산을 지키고 늘려가는 것만이 그가 사는 이유였고 그것으로 실존을 확인했다. 그런 아버지를 향해 “빈정댐이여,/드러낸 이빨,/법랑질로 번쩍거리는/새하얀 이빨이여,/악마의 엉덩짝 같이/부스럼 두터운 얼굴이여,/꺾이운 갈대 같이/가늘게 떠 흉하게 웃는 눈이여!/오오, 빈정댐이여”(「운명을 저주하노라」) 분노하면서 자신의 운명을 저주했다. 시대가 바뀌고 있음을 모르지 않았을 김성규였지만 자식은 여전히 종속된 존재에 불과했고, 김우진의 삶이 아닌 아버지 김성규를 살기 바랬다. 그런 아버지를 뛰어넘기 위해 몸부림친 김우진은 결국 뛰어넘을 수 없는 벽 앞에서 ‘출가’라는 결단을 했다.

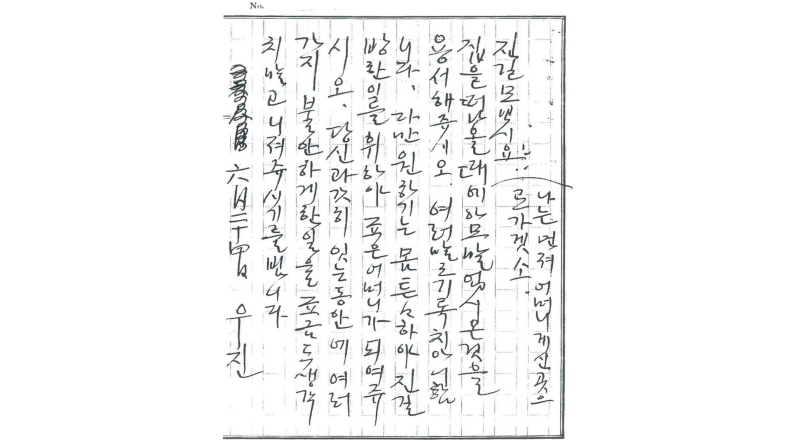

4. 저주했던 운명, 살기 위해 선택한 죽음 김우진이 아버지의 뜻과 기대에 부응하고자 노력하지 않았던 것은 아니다. 구마모토 농업학교를 다닌 것도 아버지의 뜻을 따른 것이고, 상성합명회사의 사장이 된 것도 아버지의 가업을 잇고자 한 것이다. 영문학을 전공한 그였기에 서양의 문학과 문명에 대한 이해를 바탕으로 인간이 주체적으로 산다는 것이 얼마나 큰 행복인지 알아버린 것이 갈등과 불행의 씨앗이었다. ‘나’를 살고자 했지만 끝내 놓아주지 않는 아버지를 놓는 길을 선택했다. 그래서 그는 1926년 6월 9일 집을 떠나 서울로 향했다. 시는 5월 14일에 집을 떠나기 전, ‘나’를 구원할 수 있는 단 하나(「쥭엄의 일홈」), 그것은 죽음이라고 단언했고, 이미 죽을 결심을 하고 집을 나선 것이다. <출가>를 결심하고 결행한 죽음이 조선 사회를 뒤흔들 것이라고 꿈에도 생각하지 않았을 아버지 김성규를 향한 김우진의 복수는 그렇게 이승과 작별하는 것으로 끝냈다. 그의 죽음은 끝내 수습하지 못하고 혼을 불러와 전남 무안군 청계면 월선리 초혼묘에 묻었다. 그렇게 그는 못다 한 생을 ‘나를 구원’하여 살고 있다.

하지만 가족들에게는 배신자였다. 아버지를 거부한 불효자, 부인 정점효를 외면한 남편, 딸 진길과 아들 방한을 책임지지 않은 배신자였다. 그러나 ‘나’를 살기 위한 몸부림이 의미없이 끝나지는 않았다. 그가 걸었던 극작가의 길, 그 작품의 자리는 짧은 생애만큼 강렬한 것으로 남아 있기 때문이다. - 왜 살고 잇소.

- 죽을녀고. - 그러면 남이 죽이거나 當身이 스스로 죽이기를 願하오? - 아니요 - 왜? - 사는 것이 죽음이 되는 일도 잇지만, 쥭음이 사는 수가 잇는 理致가 잇는 것을 아오? - 그럴 道理도 잇겟지. - 道理로 生覺해서는 안되오. - 그러면? - 삶이나 쥭음이나 道理가 아니요. 둘이 다 實狀은 生의 兩面에 不過하오. 그러닛가 道理를 넘어서 生의 核心을 잡으러는 이에게는, 삶이나 쥭음이나 問題가 되지 안소. - 當身은 只今 살고 잇소? - 아니요. 그러나 死를 바래고 잇소. 참으로 살녀고. 「死와 生의 理論」(1926) 운명을 저주했던 김우진이 참으로 살기 위해 선택한 죽음, 그러므로 「사의 찬미」는 결코 우발적이거나 우연이 아닌 자발적 선택이었다. 살기 위한 결단이었다. 조선 사회를 뒤흔든 청춘남녀의 죽음 뒤엔 살기 위해 몸부림쳤던 김우진이 아버지라는 벽과 전통사회라는 큰 벽을 뛰어넘을 수 없는 절망 끝에서 자기를 위한 해방의 길 ‘사는 것이 죽음이 되는 일도 잇지만, 쥭음이 사는 수가 잇는 理致’를 갔다. 그러므로 청춘남녀의 정사로 소비될 것이 아니라 김우진의 내면 풍경을 깊이 들여다보는 눈이 동반되어야 한다. 시대를 짊어진 고해를 죽음으로 답한 비운의 시인, 김우진의 죽음은 오늘을 사는 우리에게 묻는다. 부모라는 이름으로 자식들에게 부모를 살라고 강요하거나, ‘당신은 지금 살고 잇소?’라는 물음에 참으로 살고 있다고 대답할 수 있는지 말이다. 근대극의 아버지로 문학사에 자리한 김우진이 아버지로 살기를 거부하였듯이 ‘왜’ 살고 있냐고 물으면 ‘생의 핵심’을 잡고 있다고 자신 있게 답할 수 있기로 하자.

참고문헌 김우진, 서연호, 홍창수 편저, 『김우진전집』, 연극과 인간, 2000

동아일보, 조선일보 글쓴이 이동순 조선대학교 교수 |

|||||||||||

Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. |

|||||||||||

| · 우리 원 홈페이지에 ' 회원가입 ' 및 ' 메일링 서비스 신청하기 ' 메뉴를 통하여 신청한 분은 모두 호남학산책을 받아보실 수 있습니다. · 호남학산책을 개인 블로그 등에 전재할 경우 반드시 ' 출처 '를 밝혀 주시기 바랍니다. |

|||||||||||

로그인

로그인 회원가입

회원가입