[호남 근현대 시문학] 시인을 투사로 만들어 버린, 역사에 길을 묻다 게시기간 : 2025-04-30 14:00부터 2030-12-24 21:21까지 등록일 : 2025-04-29 14:41

재단법인 한국학호남진흥원

호남 근현대 시문학

|

||||||||

|

1. 소설가로 알린 이름 삶의 반영이 문학이라면 한 작가의 삶은 문학으로 구현될 가능성이 높다. 특히 일제 강점기를 거쳐 해방과 한국전쟁을 온몸으로 겪은 작가일 경우 삶이 작품일 가능성은 더 높아진다. 역사 안에서 한 개인은 나약하기도 하지만 반대로 신념을 강화하여 과감하게 투신하기도 한다. 친일 작가들이 일제를 찬양하고 고무하는데 주저함이 없었던 것도, 해방기의 작가들이 사상성과 정치성을 전면화하였던 것도 신념에 투신한 결과인 셈이다.

시인 조남령도 역사로부터 자유롭지 못했다. 조남령(본명:조영은(曺泳恩), 1920. 12. 2 ~ ?)은 전남 영광군 영광읍 도동리 281번지에서 6남매 중 3남으로 태어나 영광보통학교 거쳐 1938년 목포상업전수학교 졸업하였으며, 1939년 일본 동경의 법정대학 영문과를 거쳐 일문과를 졸업했다가 1944년 학병으로 징집되었다. 해방이 되자 돌아왔고 조선학병동맹과 조선문학가동맹에 참여했다. 그리고 1947년 서울 동성중 교사로 재직 중 1949년 한글학자 이극로의 초청으로 한글 사전 편찬을 위해 월북하려다 체포되어 서울 서대문형무소 수감되었다. 한국전쟁으로 출감했다가 가람 이병기를 마지막으로 만난 후 그의 행방은 알 수 없다. 그를 두고 정부는 1988년 월북한 작가에 대한 해금 조치를 했다.

조남령이 문단에 처음 이름을 알린 것은 전북 김제 전매서에 근무할 때인 1938년 11월 백철이 「익어가는 가을」을 <동아일보> 제1회 신인문학 콩쿠르에 추천하면서부터다. 「익어가는 가을」은 10회에 걸쳐 <동아일보>에 연재되었다. 청춘 남녀의 사랑이 주된 서사로 가난한 사람들의 생활상과 심리묘사가 섬세하게 잘 나타나 있는 작품이다. 조남령은 당선 소감을 통해 벼르고 벼르던 문단 구경의 기회를 얻은 것에 기쁨을 표하고 “이렇게 힘없는 우리 문화에 도움이 적고 가치가 작은 작품을 드리게 되었다.”라고 겸손하면서도 “특히 신인 문단의 건강 상태를 의심하지 않을 수 없어 자못 불만을 느꼈습니다. 여기에 있어서 여러분과 더불어 저에 의무는 선량한 양해 조화 성실한 인간 행동”(동아일보, 1939.11.3.)이라는 주장으로 신인답지 않은 목소리를 냈다. 소설을 계속 발표할 것이라는 문단의 기대와 달리 그는 가람 이병기의 극찬을 받으면서 등장하여 문단을 놀라게 했다. 2. 시조, 운명이 되다 1939년 『문장』1권 6호에 「창」과 「금산사」를 가람 이병기에게 추천받은 후부터 시조 쓰기에 전념한 조남령은 일본의 법정대학 고등 사법부에서 영문학을 전공하면서 주경야독하였다. 『문장』1권 11호에 「향수」, 1940년 『문장』2권 5호 「봄-추억편」으로 추천 완료한 그는 3회 추천을 완료한 유일한 시조 시인으로 문단의 기대 속에서 문명을 떨쳤다. 가람 이병기는 진실한 시인 조남령에게 “시인에게 원대한 기대와 희망을 하게 한다. 더욱 정진하고 대성하라.”는 기대를 표명하며 “기성작가라 할 만한 이가 영성한 이때 이런 신인들이 활약함은 과연 즐겁다.1)”라고 남다른 애정을 드러냈다. 가람 이병기가 추천한 첫 시조는 여러 가지로 의미가 있는 작품으로 소개하면 다음과 같다.

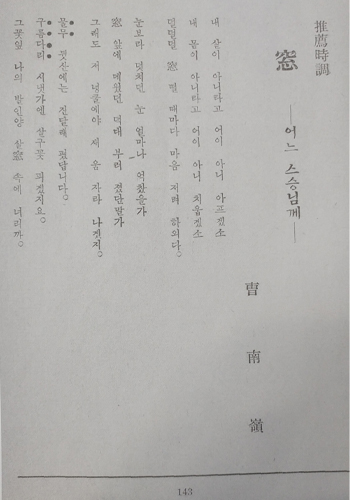

내 살이 아니라고 어이 아니 아프겠소

내 몸이 아니라고 어이 아니 치웁겠소 덜덜덜 창 떨때마다 마음저려 하외다 눈보라 덧치던 눈 얼마나 억찼을가 창 앞에 메웠던 덕대 부러졌단 말가 그래도 저 넝쿨에야 새 움 자라나겠지. 물무 뒷산에는 진달래 폈답니다. 구름다리 시냇가엔 살구꽃 피겠지요 그 꽃잎 나의 발인 양 창살 속에 너리까. 「창-어느 스승님께」전문

이병기 추천 작품(문장1권6호, 1939.7) 조남령의 첫 시조라는 점에서 ‘어느 스승님’이 누구인지 궁금하지 않을 수 없다. 초장에 ‘내 살’이 아프고, ‘내 몸’이 춥고, ‘창 떨때마다’ 마음이 저린 존재가 스승임은 분명한데 그 스승이 누군지 알 수가 없다. 스승이 누구인지 명시적으로 드러나 있지 않고, 시적 화자의 발화에서도 ‘어느 스승님’을 가리키는 직접적인 단서도 없다. 다만 ‘물무 뒷산’과 ‘구름다리’가 간접적인 단서인 셈인데 ‘물무 뒷산’은 영광읍에 있는 물무산을 이른 것이요, ‘구름다리’는 조운의 집 대문 앞에 있는 다리를 이른 것으로 볼 때 ‘어느 스승님’은 시인 조운이라고 하겠다. ‘스승님’이라 높이 칭하는 것으로 보아 조남령은 그의 제자로 둘은 사제관계일 것이라고 자연스럽게 추정할 수 있다. 그런데 스승 조운이 자유의 몸이 아니다. 이때 조운은 1937년 영광의 민족운동가 등 300여 명을 사상범으로 체포하여 영광 공산단 사건으로 엮어서 조운을 주동자로 몰아 1년 9개월의 형을 살고 있었다. 조남령은 감옥 안의 조운을 염려하고 걱정하는 마음을 담았다. 투옥된 조운이 추운 겨울을 어떻게 견딜지 ‘창’을 매개로 진달래꽃과 살구꽃 잎을 넣어 차가운 발을 따뜻하게 녹여 주고 싶은 마음이 간절하였다. 조남령에게 조운은 그런 존재였다. 시인 조운은 문명을 떨치고 있었으므로 존경의 대상이 되었을 뿐만 아니라 조운과 조남령은 같은 동네에 살았다. 당시 영광은 일찍 개화하여 근대 민족교육과 민족운동이 활발한 고장이었는데 위계후, 조철현, 조병현, 조운 등이 중심에서 이끌었고 조남령, 조의현, 조희관, 정태병 등의 작가가 탄생한 것도 이즈음이다. 특히 조운이 선두에서 활발하게 시조를 창작하고 있었기 때문에 조남령을 사사했다. 또 ‘추인회’ ‘한글회’ 등 수많은 단체가 조직적으로 연대 활동하면서 선구적인 문화운동이 전개된 것이 조남령 문학의 토양이 되었을 것이다. 조남령의 작품을 추천한 가람 이병기와 조운은 1919년부터 교류하기 시작하여 불갑사와 해불암 등을 함께 순례하고 시조를 발표하는 등 깊은 관계를 유지하고 있었다. 그런데 조남령이 조운을 염려하는 내용의 시조 「창- 어느 스승님께」로 가람 이병기의 추천을 받았고, 가람 이병기의 기대를 한 몸에 받았다는 사실은 시사한 바가 적지 않다. 이때만 하더라도 역사의 소용돌이가 이병기와 조운, 조남령이 운명적인 관계로 발전하게 될 것이라고 아무도 예견하지 못했다. 3. 촉망받던 시인, 시조론을 쓰다 조남령이 『문장』지 추천을 완료하기 전에 <조선일보> 신춘문예에 「새봄」이 1등으로 당선되었다. 조남령 시조에서 간과할 수 없는 작품이다.

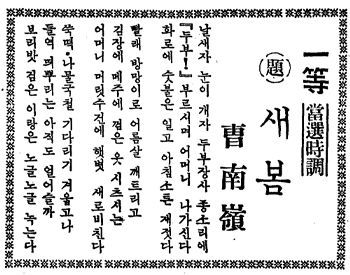

날새자 눈이 개자 두부장사 종소리에

『두부!』부르시며 어머니 나가신다 화로에 숫불은 일고 아침소튼 재젓다 빨래 방망이로 어름살 깨트리고 김장에 메주에 껌은 옷 시츠시는 어머니 머릿수건에 햇볏 새로비친다 쑥떡․나물국철 기다리기 겨웁고나 들역 띄뿌리는 아직도 얼어슬까 보리밧 검은 이랑은 노글노글 녹는다 「새봄」전문

조선일보 신춘현상 당선 시조 「새봄」(조선일보, 1940.1.5) 1940년 1월 <조선일보> 신춘현상 공모에 1등으로 당선된 이 작품은 겨울에서 봄이 오는 길목의 풍경을 잘 묘사한 작품이다. 초장에는 눈이 갠 아침 두부 장사의 종소리를 듣고 부리나케 ‘두부’를 사러 나가는 ‘어머니’의 모습을 생동감 있게 형상화하였고, 중장에서도 겨우내 ‘김장’담고, ‘메주’ 쑤느라 더러워진 옷을 빨기 위해 ‘어름살’을 깨는 어머니의 모습을 생명력 있게 묘사했다. 종장에서는 ‘쑥떡, 나물국’을 먹을 수 있는 봄을 기다리는 마음과 언 보리밭이 ‘노글노글’ 녹은 모습이 섬세하게 묘사했다. 봄을 기다리는 화자의 심리를 종소리로, 햇볕으로, 보리밭이 녹는 모습으로 생동하는 봄을 이미지화하고 있다. 그뿐만 아니라 ‘봄’을 주제로 세 개의 소주제를 각 각의 한 수로 구성하고 배열하여 연시조의 형태를 유지하면서 그것으로 초·중·종장의 형식을 담아낸 빼어난 작품이 되었다.

시조 「새봄」에 이어서 발표한 「봄-추억편」은 ‘기일’에는 동네 머슴들이 나무하러 가는 모습과 돌아오는 모습이 구체적으로 묘사되어 있고, ‘기이’에는 진달래꽃 꺾던 머슴이 뼈가 굵은 어른이 된 모습, ‘기삼’에는 동백꽃 핀 어떤 집의 풍경이 묘사되어 있는데 고향의 모습을 담고 있다. 형식적으로도 구조적인 안정감을 유지하면서 시상을 전개하고 있다. 고향의 ‘추억’들이 눈앞에서 일어나고 있는 것처럼 선명한 이미지로 형상화된 것은 아무래도 일본에서 유학 중에 쓴 작품들이기 때문일 것이다. 그는 학문 연마와 시대적 조건으로 타지에 머무른 시간이 많아서 일제 강점기에 발표한 작품은 단 10편에 불과하다. 그러나 시조 연구에 매진하여 1940년 『문장』2권 6호 「내가 본 시조형」과 『문장』2권 9호 「현대시조론」에 집약했다. 시조로 등단하여 시조론을 발표하기까지는 불과 2개월에 불과했다. “단점보다 사소한 장점을 들어 칭찬만 하시는 가람 선생님 찜으로 달게 자란 몸”이라고 인정하면서도 시조 창작만이 아니라 시조 연구에도 매진하였던 것이다. 그는 「내가 본 시조형」에 “국민적 감정 율동이 낭글낭글 익었을 때 뜻하지 않고 읊은 것이 시조”이며 시조의 형식은 “뛰여나오는 초장, 겨나가는 중장, 억제하려고 애쓰는 종장”은 “길게나 짧게나 하자도 할 수 없는 이 필연에서 생긴 삼장조”이며, “팔팔 날뛰는 힘, 가냘핀 마음, 애끊은 가슴을 안고, 그 감정 율동이 똑같은 운수를 반복”하지 않아도 “운율의 질서는 결코 부서지질 않다”는 것이 “구속된 시조가 자유를 향하여 고민한 흔적이라 하겠으며, 이 고민한 곳에 예술적 가치”가 있다고 주장했다. 그리고 이어서 “시조인에 노산과 조운 씨가 있더니 노산은 숨고, 언제가 불운한 조운님은 역시 불운에 꺾여 아직도 그 조찰하고 귀운한 시혼을 가누지 못하고 있다. 그리고 그 예술로나 시조인으로서나 으뜸가고 유일이신 가람님은 적극적으로 나서지를 않고 그 예술만 가꾸시고 있다. 이리하여 우리 문단은 현대인의 감정에 맞느냐 어쩌냐는 이상스러운 문제만 그나마 심심풀이로 논의”할 뿐 “시조를 현대적으로 살리자는 노력은 꿈에도 생각하여 보지 않는다”는 서슴없는 비판하기에 이른다. 그러나 그는 시조론을 대변할 만한 작품을 발표하지는 못하고 『춘추』에 발표한 「석굴암-토함산고개」와 「석굴암-대불」을 발표했을 뿐 1944년 1월 20일 학병제도가 시행됨에 따라 전문학교 이상 5천여 명의 학도와 함께 징집되고 말았다. 역사는 조남령을 알 수 없는 곳으로 끌고 갔다. 그 바람에 시조 창작은 사실상 끝이 나고 말았다. 김제 전매서에 재직할 때부터 시작한 시조 쓰기는 역사적 현실 밖에 존재했다. 4. 역사의 소용돌이에 갇히다 해방에서 한국전쟁으로 이어지는 역사의 현장 속에서 조남령의 문학적 대응은 그가 한국전쟁 중 행방불명된 단초를 제공한다. 해방 후 처음으로 발표한 「北岳山 산ㅅ바람 불어내린 날」은 조남령이 어디로 향했는지 알 수 있는 있다. 朝鮮人民共和國 萬歲와

弱小民族解放 萬歲를 부르짖고 쓰러진 세동무의 屍體 얼굴박고 엎드린 李동무의 屍體 병원에서 寃死한 金동무의 屍體 北岳山 산ㅅ바람 불어내린 날 屍體를 거두는 누나 네동무 朝鮮이 世界로 나아가려는 지음 民主主義 기ㅅ발 아래 싸우다가 팟쇼의 毒牙에 慘酷하게 넘어진 우리 學兵 세동무야 그대들 아느냐? 北岳山 산ㅅ바람 불어내린 날 한없이 눈물만 흘리면서 그대들 거두어준 누나들을 아느냐? 「北岳山 산ㅅ바람 불어내린 날」부분 학병으로 징집되어 전쟁에 동원되었던 그에게 해방은 압제로부터 해방뿐만 아니라 개인적인 삶을 되찾은 해방이었다. 그런 기대와 달리 한반도 신탁통치를 둘러싸고 정치권은 찬탁과 반탁으로 첨예하게 대립하면서 정국은 알 수 없는 투쟁의 장으로 변모되어 갔다. 그가 이념투쟁의 장에 전면적으로 노출된 학병동맹사건은 상상할 수 없는 큰 충격을 주었다. 1946년 1월 9일 경찰이 학병동맹본부에 출동하여 학병동맹원을 검거하는 과정에서 김명근, 박진동, 김성익이 사망하여 이념투쟁으로 번지게 되었다. 그들의 죽음은 “부르짖고 쓰러진 세동무의 屍體/얼굴박고 엎드린 李동무의 屍體/병원에서 寃死한 金동무의 屍體”를 거두면서 시조에서는 볼 수 없는 분노와 절제되지 않는 격정적이고 직설적인 감정을 노출했다. 학병동맹사건은 시조에 전념했던 작가를 완전히 다른 창작의 길로, 사상투쟁의 현장으로 들어가게 했다. 조선문학가동맹에 참여했고 “無智를 爲한 權謀蒙昧를 爲한 術策에 대한 鬪爭을 통하여 人類는 發達하여 온 모양이다 참을 수 없다하고 舊然히 일어나는 正義感 이것이 인류의 向上을 지탱”(「진리와 고문」)했는데 “權勢에 아참하여 寧目이 없는 무리여! 萬古의 「凄凉」을 어찌하려는가?”고 비판해 나갔다. 뿐만 아니라 “싸디싼 美國品을 쓰라고/工場은 廢墟가 되고/埠頭에는 工作機械 대신에/ 밀가루와 낡은 캰디와 利除物資가/ 밀물처럼 밀려 옵니다//失業者와 妻子들은 거리마다에/양담배 상자를 말도 없이/행인 앞에 내미는/여기 極東의 半島 南쪽”(「트루맨大統領에게」)이라며 미군정을 겨냥했다. 조남령의 문학은 시대적 격변기를 통과하는 한 인간의 역사적 대응이었다. 항쟁 人民抗爭!

나의 눈물 나의 자랑 나의 英雄들이여! 世界에 잘도 알리었니라 李朝 五百年 日帝 四十年 짓밟히고 짓눌린 허물이기로 더한층 짓눌려야만 하는 永遠히 짓밟혀야만 하는 그것이 朝鮮人民이 아님을 항쟁 人民抗爭! 나의 눈물 나의 자랑 나의 英雄들이여! 眞理를 잘도 알리었니라 壓制에의 대답은 屈從이 아님을 蹂躪에 대답은 抗爭 뿐임을 「나의 눈물 나의 자랑」부분 조남령이 ‘인민항쟁’을 부르짖고 있다. ‘인민항쟁’만이 “壓制에의 대답은 屈從”이 아니며, “蹂躪에 대답은 抗爭”으로 보고 그 항쟁의 주역들이 “나의 눈물‘이요, ”나의 자랑’이며, “나의 영웅들”이라고 치켜세웠다. 그러나 정세는 조남령이 선택한 이념의 행로와는 다르게 흘러갔다. 이화여전 영문과를 졸업한 조남령의 여동생인 조갑주도 <경향신문>에 시조를 하면서2) 남매가 시인으로 문명을 날릴 뻔하였으나 역사는 이들의 편이 아니었다. 5. 시조로 맺은 인연, 갈린 운명 가람 이병기는 『가람일기』에 조운, 조남령과 시조론을 공부했다는 기록을 남겼다. 1947년 12월 23일 김삼불군이 왔다. 조운, 남령 군이 왔다. 시조론을 했다. 운군이 삼인집을 하겠다고. 처와 경 종 양아와 태희가 오늘 밤 차로 떠났다. 날이 푹하여 다행이다. 조남령군은 전등이 꺼진 후 갔다.

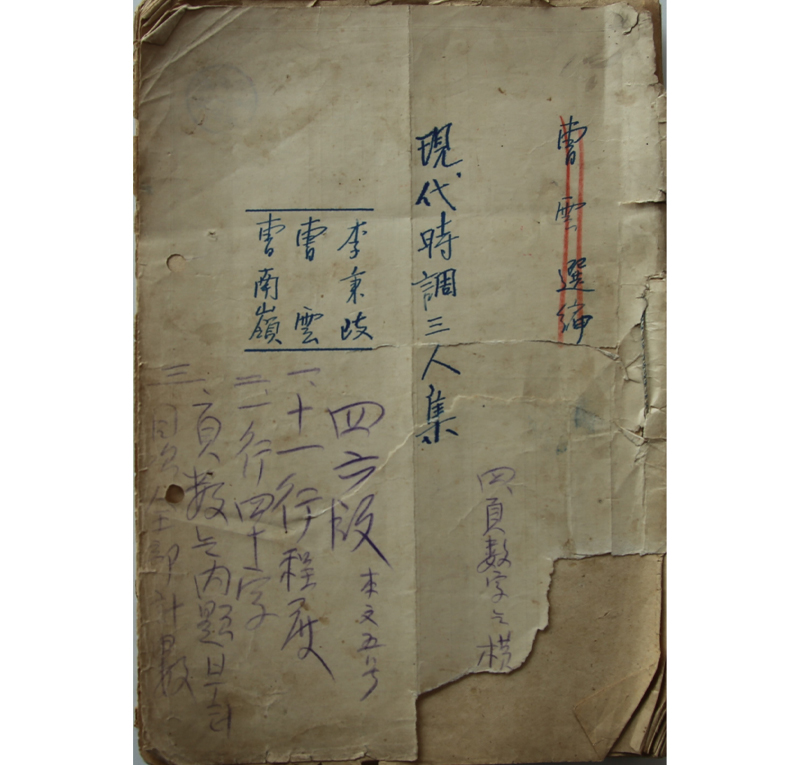

1948년 1월 7일 조운, 남령군이 왔다. 삼인시조집을 의논했다. 조남령은 사상과 이념성이 짙은 시와 수필을 발표하면서도 가람 이병기, 조운과 함께 ‘시조론’을 공부하고 있었다. 이들과 함께 ‘삼인시조집을 의논’하고 있었다. 조남령은 시조에 대한 애정을 놓지 않았고 묵혀놓은 새로 창작한 작품을 ‘삼인시조집’에 넣어 책으로 엮기로 한 것은 시조 창작 의지를 꺾지 않고 지속하고 있었다는 것으로 해석할 수 있는 대목이다. 사실 현대시조삼인집은 조운이 가려 뽑아 시조집으로 내려고 했던 육필집인데 사상검증이 치열했던 시기에도 세 명의 시인은 의기투합하고 있었다. 사상이나 이념보다는 인간적인 관계 이상의 무엇이 서슬이 퍼렇던 시절을 이겨나가게 했고 만나서 했고 함께하게 했단 말인가. 스승 조운을 걱정했던 조남령을 가람 이병기가 등단시킨 ‘시조’로 맺은 남다른 인연, 이것을 무엇이라고 할 수 있을까. 시조 시인 조남령이 1950년 6월 27일 가람 이병기를 방문한 것을 마지막으로 그의 행적은 남과 북 어디에도 남기지 않았다. 조운은 북한에서 작품 활동을 이어갔고 가람 이병기는 홀로 남아 침묵으로 시대를 술로 견디면서 현대삼인시조집을 깊이 간직하는 것으로 그들을 기억하며 함께했다. 역사는 예외 없이 선택을 강요했고 무엇을, 어디를 선택했느냐에 따라 운명이 갈렸다.

1) 가람, 「신인 조남령군」, 『문장』2권 6호, 1940. 7.

2) 여화여전 재학 중이었던 조갑주의 작품으로 확인된 것은 2편이 전부다. 전문을 옮긴다. “도지개 우수수수/가을밤 잦아진다/다음이 먼소리/끊일락 잇기일락/영창에 귀뜨라미가/빗발 엿는가보다”(「秋夜」, 경향신문, 1946.10.24.) “긴긴 가을밤을/왔다 그냥 간다던가/나직한 西山머리/쪼각달 그저있고/빈골목 벌래소리만/한결 요란스럽다”(「送人」, 경향신문, 1946.10.24.) 글쓴이 이동순 조선대학교 교수 |

||||||||

Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. Copyright(c)2018 재단법인 한국학호남진흥원. All Rights reserved. |

||||||||

| · 우리 원 홈페이지에 ' 회원가입 ' 및 ' 메일링 서비스 신청하기 ' 메뉴를 통하여 신청한 분은 모두 호남학산책을 받아보실 수 있습니다. · 호남학산책을 개인 블로그 등에 전재할 경우 반드시 ' 출처 '를 밝혀 주시기 바랍니다. |

||||||||

로그인

로그인 회원가입

회원가입